Интеграция образования

ISSN (print): 1991-9468, ISSN (online): 2308-1058

Учредитель и издатель: Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва

Главный редактор: Глушко Дмитрий Евгеньевич, канд. пед. наук

Периодичность / доступ: 4 выпуска в год / открытый

Входит в: Белый список (1 уровень), перечень ВАК, РИНЦ, RSCI, Scopus

Официальный сайт журнала: https://edumag.mrsu.ru

Интеграция образования – это рецензируемый научный журнал открытого доступа.

Целью журнала является объективное представление результатов оригинальных научных исследований актуальных ведущих тенденций образовательных процессов, анализ педагогических, психологических и социологических проблем развития образования в России и международном научном сообществе.

Миссия журнала – поддержание и развитие единого исследовательского пространства в области интеграции образования, а также укрепление межвузовского сотрудничества научно-педагогических работников.

Журнал адресован исследователям, аналитикам и практикам в области педагогики, психологии и социологии образования, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами интеграции образования в современном обществе.

Редакция осуществляет научное рецензирование («двойное слепое») всех поступающих в редакцию материалов. Рукопись статьи направляется на рецензирование для оценки ее научного содержания нескольким ведущим специалистам соответствующего профиля, имеющим научную специализацию, наиболее близкую к тематике статьи.

Редакция журнала реализует принцип нулевой толерантности к плагиату. Мониторинг некорректного цитирования осуществляется с помощью систем «Антиплагиат» и «iThenticate».

Журнал придерживается стандартов редакционной этики в соответствии с международной практикой редактирования, рецензирования изданий и авторства научных публикаций и рекомендациями Committee on Publication Ethics (COPE).

Распространение – Россия, зарубежные страны.

Журнал предоставляет открытый доступ к полным текстам публикаций, исходя из следующего принципа: открытый доступ к результатам исследований способствует увеличению глобального обмена знаниями.

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки:

-

- 5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред (психологические науки)

- 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы (социологические науки)

- 5.4.6. Социология культуры (социологические науки)

- 5.4.7. Социология управления (социологические науки)

- 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)

- 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

- 5.8.3. Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) (педагогические науки)

- 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

Объявления Ещё объявления...

Утверждена российская часть Единого государственного перечня научных изданий — «Белого списка»Размещено: 23.09.2025

Дорогие коллеги! Приятная и важная новость: утверждена российская часть Единого государственного перечня научных изданий — «Белого списка». Мы с огромной радостью и гордостью поздравляем коллектив редакции и всех авторов с этим заслуженным достижением! Журнал «Интеграция образования» включен в перечень и отнесен к 1-му уровню. |

|

|

Текущий выпуск

Том 29, № 3 (2025)

- Год: 2025

- Выпуск опубликован: 22.09.2025

- Статей: 10

- URL: https://bakhtiniada.ru/1991-9468/issue/view/18267

Весь выпуск

Модернизация образования

Инфраструктурная среда проектного обучения в российских вузах: взгляд экспертов

Аннотация

Введение. Внедрение проектного обучения в российские вузы характеризуется неоднородностью, связанной с разными стартовыми возможностями и стратегиями его реализации. Эффективность инфраструктуры проектного обучения невозможно проанализировать в связи с дефицитом исследований по данной тематике. Цель исследования – выявить характеристики инфраструктурной среды проектного обучения в российских университетах на основе анализа экспертных оценок, провести эмпирическую типологизацию вузов с учетом нормативной, организационной и информационной составляющих, а также установить взаимосвязи между уровнем развитости инфраструктуры и стратегическими приоритетами университетов в сфере реализации проектного подхода.

Материалы и методы. Исследование основано на применении средового подхода. Эмпирический сбор данных осуществлялся с марта по апрель 2024 г. путем полуформализованного экспертного интервью по целевой выборке. Опрошено 65 экспертов – администраторов и организаторов проектного обучения 49 региональных российских университетов из 32 городов с охватом всех федеральных округов РФ. Использован алгоритм иерархической кластеризации методом внутригрупповых связей для систематизации вузов по 13 показателям, характеризующих инфраструктуру проектного обучения.

Результаты исследования. В статье представлена эмпирическая типология российских вузов по степени сформированности инфраструктурной среды проектного обучения. В качестве кластеров выделены университеты с комплексной интеграцией проектного обучения, демонстрирующие зрелую нормативную, организационную и цифровую инфраструктуру; учебные заведения, находящиеся в стадии активного формирования проектной среды, с развивающейся нормативной и организационной базой при ограниченных цифровых возможностях; учреждения, обладающие точечными элементами поддержки проектного обучения и высоким потенциалом к дальнейшему развитию. Сделан вывод о прямом влиянии уровня инфраструктуры на масштаб внедрения проектного обучения: чем более она развита, тем больше возможностей у учебного заведения реализовывать массовый подход в проектном обучении.

Обсуждение и заключение. Представленная типологизация университетов по сформированности инфраструктурной среды имеет большое значение для обобщения и сравнительного анализа результатов проектной деятельности. Материалы статьи будут полезны не только исследователям, но и руководителям, стремящимся развивать проектное обучение в своем вузе.

402-421

402-421

Интеграция навыков и образования для повышения индивидуальной продуктивности

Аннотация

Введение. Несмотря на доступ к современным технологиям, проблема производительности труда в Российской Федерации не решена в полной мере. В связи с этим определение групп навыков как результата научно-педагогической деятельности, обучение которым приоритетно для увеличения продуктивности существующих и вновь создаваемых рабочих мест, приобретает актуальность. Цель исследования – выявление комплекса навыков, развитие которых влияет на производительную трудовую деятельность индивида; идентификация высокопроизводительных менеджериальных практик на рабочем месте, позволяющих качественно повышать индивидуальную продуктивность работника.

Материалы и методы. Был осуществлен анализ зарубежных и отечественных данных теоретических и эмпирических исследований навыков, освоение которых доказательно влияет на продуктивность.

Результаты исследования. Выявлены 4 области наиболее актуальных групп навыков, обучение которым приводит к росту индивидуальной продуктивности: навыки высокотехнологичного рабочего места, связанные с выбором и освоением инноваций и новых технологий; навыки управления социально-эмоциональным и психологическим состоянием; навыки менеджмента социальной среды (предприятия) по организации высокопроизводительной рабочей системы; предпринимательские навыки (агентности) формирования нового поля стратегического действия, предполагающего координацию вокруг собственного проекта других людей, привлекаемых для его реализации. Представлены высокопроизводительные менеджериальные практики, способствующие развитию всех групп навыков.

Обсуждение и заключение. Анализ индивидуальной продуктивности показал сложность состава навыков и предусматривает взаимодействие, в результате которого их развитие должно включать обучение всем группам навыков: когнитивным, профессиональным, надпрофессиональным, «зеленым», предпринимательским. Особое внимание стоит уделять регулированию социально-эмоционального состояния, формирование которого зависит от внутренних причин индивида и навыков создателей социальных полей стратегического действия.

422-444

422-444

Мониторинг образования

Концепция цифровизации учета персональных достижений школьников

Аннотация

Введение. Необходимость формирования цифрового портфолио достижений школьника подчеркивается родителями, сотрудниками школьной администрации, а также представителями профильных федеральных ведомств. Гражданское общество способно предложить государственным органам власти разные варианты цифровизации учета персональных достижений школьников, что позволит ускорить реализацию планов министерства и увеличить степень соответствия системы реальным потребностям населения. Цель исследования – разработать концепцию информационного учета персональных достижений школьников на основе всестороннего анализа потребностей общества.

Материалы и методы. Исследование осуществлено на основе сведений, полученных путем целенаправленного поиска и извлечения релевантных документов из разнородных источников информации. Для дальнейшей обработки применены методы анализа текстовых документов: экспертная оценка текста, интент-анализ и контент-анализ. Значимые факторы выявлены с помощью средств факторного анализа с применением эмпирических индикаторов и описательной статистики. Результаты формировались с помощью статистического сравнения средних и статистической визуализации.

Результаты исследования. Сформирован перечень заинтересованных сторон системы: школьники, их родители, работники образовательных учреждений, государственные образовательные структуры, вузы и ссузы, а также организаторы тематических конкурсов и олимпиад. Проведен анализ достижений учащихся, на основании которого выделен набор релевантных данных для хранения в системе. Сделан вывод об общем снижении количества достижений с ростом возраста обучаемых. Установлен перечень функциональных требований к информационной системе учета персональных достижений школьников. Разработана концепция создания полноценной и полнофункциональной информационной системы, варианта «цифрового портфолио учащегося», отвечающего требованиям всех заинтересованных сторон.

Обсуждение и заключение. Предложенная информационная система учета персональных достижений школьников позволит сформировать персональную траекторию образования учащегося, автоматизировать систему отчетности общеобразовательных школ по внеучебным достижениям, а также поможет вузам и ссузам в профориентации потенциальных абитуриентов. Практическая значимость статьи заключается в разработке рекомендаций по созданию системы учета достижений школьников, ее модулям и внедрению; будет полезна педагогам и госслужащим.

445-460

445-460

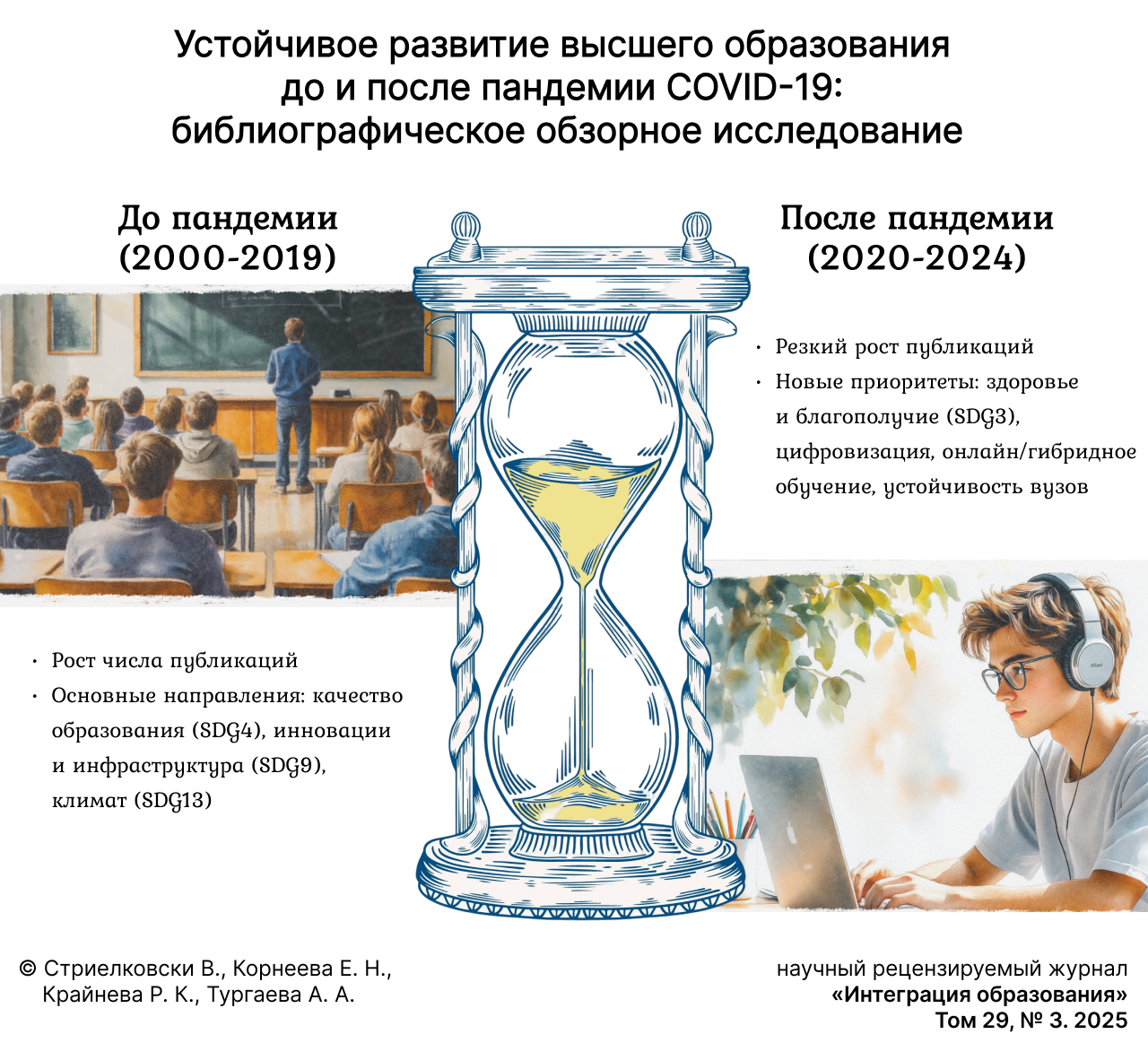

Устойчивое развитие высшего образования до и после пандемии COVID-19: библиографическое обзорное исследование

Аннотация

Введение. Рост интереса к устойчивому развитию высшего образования стало следствием усиления экологических угроз в последние десятилетия. Число научных публикаций по этой теме увеличилось в десятки раз с начала 2000-х гг. Особую роль в переосмыслении вызовов и стратегий устойчивости сыграла пандемия COVID-19, выявившая уязвимости университетов в аспектах финансовой устойчивости, набора студентов, исследовательской деятельности и академического лидерства. Цель исследования – выявить и проанализировать доминирующие направления научного дискурса об устойчивом развитии высшего образования до и после пандемии COVID-19, а также оценить трансформации, произошедшие в академической среде в ответ на вызовы пандемии.

Материалы и методы. Был осуществлен библиографический обзор и библиометрический анализ публикаций, индексированных в базе данных Web of Science. Анализ проводился с использованием программного обеспечения VOSViewer и инструмента Google Trends.

Результаты исследования. Исследование демонстрирует резкое увеличение публикационной активности, расширение междисциплинарного охвата и усиление интереса к устойчивому развитию в контексте пандемии. Сетевые карты и кластерный анализ выявили ключевые тематические области, включая цели устойчивого развития, цифровизацию образования и качество обучения в условиях кризиса.

Обсуждение и заключение. Полученные результаты могут способствовать выработке более устойчивых стратегий развития вузов в постпандемийный период. Статья представляет интерес для политиков, администраторов вузов и исследователей, формирующих стратегическое видение устойчивого высшего образования.

461-488

461-488

Точка зрения

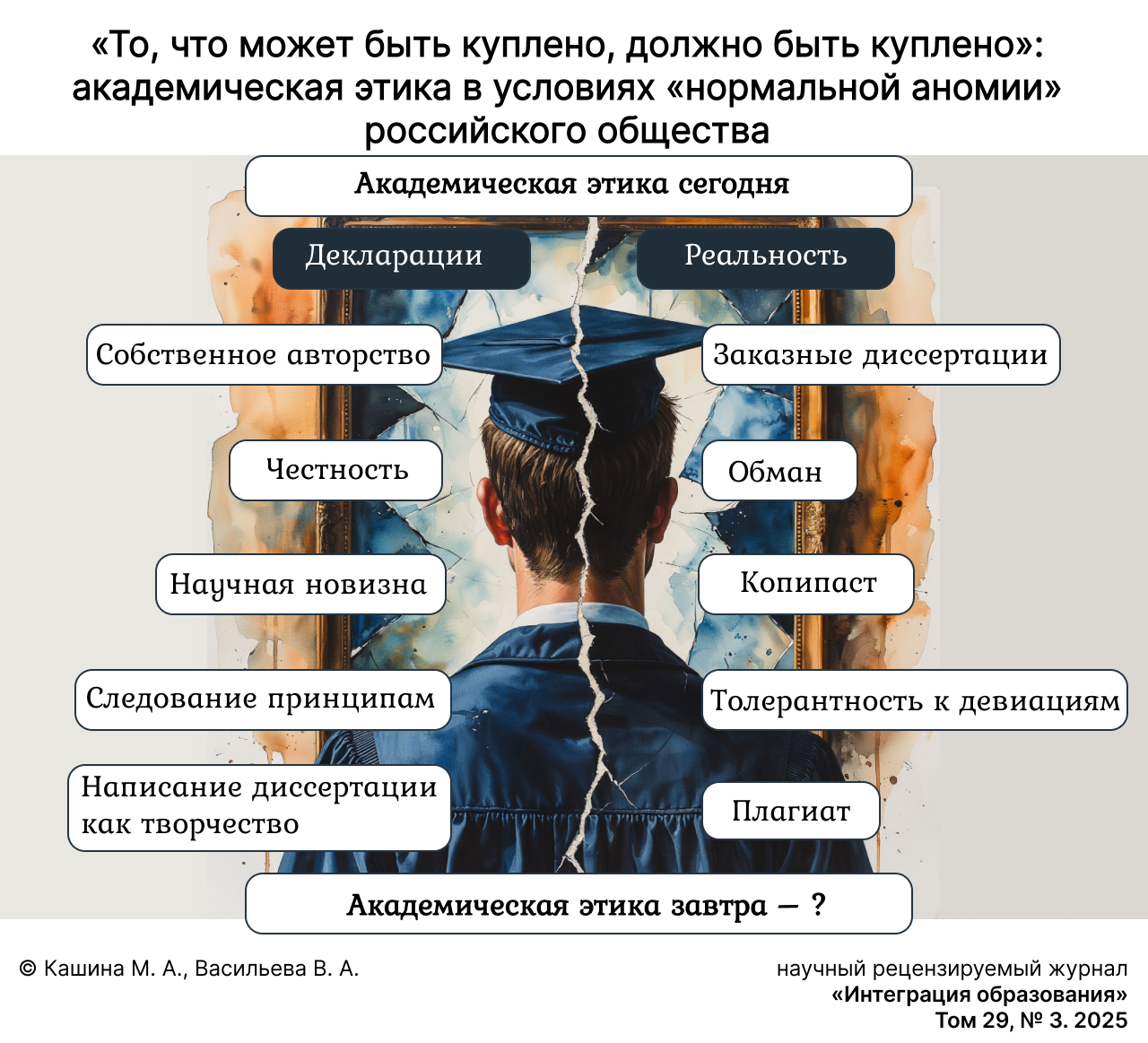

«То, что может быть куплено, должно быть куплено»: академическая этика в условиях «нормальной аномии» российского общества

Аннотация

Введение. Несмотря на то, что переоценить значимость соблюдения академических норм при проведении научных исследований невозможно, наблюдается рост разнообразия и количества академических девиаций, при этом нарушения норм академической этики рутинизируются и не воспринимаются университетским сообществом как серьезная проблема. Отношение ученых к нарушениям академической этики и необходимости ее соблюдения остается недостаточно изученным. Цель исследования – определить значимость соблюдения норм академической этики для исследователей вузов Северо-Западного федерального округа.

Материалы и методы. Исследование проводилось в период с ноября 2023 по февраль 2024 гг. Эмпирическую базу составили 5 фокус-групп с аспирантами вузов г. Санкт-Петербурга и результаты экспертного онлайн-опроса 115 представителей учебных заведений Северо-Западного федерального округа. Фокус-группы дали возможность узнать позицию молодых исследователей относительно возможностей академических девиаций. Онлайн-опрос позволил дать количественные оценки качественных признаков, в частности актуальности проблемы академического мошенничества для вуза.

Результаты исследования. Гипотеза исследования о наличии высокой толерантности к нарушениям норм академической этики и снижении доверия к механизмам контроля за соблюдением этих норм подтвердилась. Аспиранты нормализуют академические девиации, отмечая сложность выполнения требований академической этики при написании диссертаций в социально-гуманитарных науках. Представители учебных заведений Северо-Западного федерального округа готовы оправдать отступление от норм академической этики при наличии объективных обстоятельств. Внешний социальный контроль за соблюдением академической этики признается малоэффективным, поскольку ученые с подтвержденным плагиатом оказываются безнаказанными.

Обсуждение и заключение. Результаты проведенного исследования показывают, что нормы академической этики декларируются, но не соблюдаются, девиантные практики рутинизируются и нормализуются. По мнению респондентов, внешний социальный контроль оказывается неэффективным, что с неизбежностью ведет к росту нарушений академической этики. Это позволяет сделать вывод о доминировании в научно-педагогическом сообществе рационально-прагматической целесообразности при проведении исследований.

489-506

489-506

Педагогическая психология

Педагоги общеобразовательных организаций и родители нормотипичных обучающихся: сравнительный анализ инклюзивных диспозиций

Аннотация

Введение. Институционализация инклюзивного образования определяет новый контекст рассмотрения вопросов школьно-семейного сотрудничества, актуализируя задачи выстраивания комплементарного взаимодействия между педагогами общеобразовательных организаций и родителями не только детей с ограниченными возможностями здоровья, но и нормотипичных обучающихся. Поскольку оптимизация школьно-родительских отношений требует перехода к ценностно-смысловому взаимодействию, базисом взаимодействия педагогов и родителей в условиях инклюзивного образования должны служить субъективные ценности и смыслы, связываемые теми и другими с инклюзией и воплощающиеся в их инклюзивных диспозициях. Однако инклюзивные диспозиции педагогов общеобразовательных организаций и родителей нормотипичных школьников до настоящего времени не становились предметом специального сравнительного изучения. Цель исследования – выявить общее и специфическое в инклюзивных диспозициях этих участников инклюзивных образовательных отношений.

Материалы и методы. Респондентами в исследовании выступили 759 педагогов общеобразовательных организаций и 701 родитель нормотипичных школьников из семи федеральных округов Российской Федерации. Использовались авторские и адаптированные диагностические инструменты: методика самоидентификации инклюзивных диспозиций педагога, шкала измерения установок в отношении инклюзивного образования Ф. Вильченски и опросник профессиональных диспозиций.

Результаты исследования. На фоне обнаруженных достоверных сдвигов в оценках педагогами собственных инклюзивных диспозиций и их представленности у большинства других педагогов, а также в оценках родителями инклюзивных диспозиций большинства педагогов и идеальных педагогов факторный анализ фиксирует у педагогов и родителей нормотипичных обучающихся сходную латентную структуру инклюзивных диспозиций и установок в отношении инклюзивного образования, в том числе в аспекте его сравнительной приемлемости для детей с разными видами нарушений в развитии. При наличии дифференцирующего влияния социально-демографических переменных имеется ценностно-смысловое ядро, единое для педагогов и родителей нормотипичных обучающихся как участников инклюзивных образовательных отношений, и именно эта зона общности инклюзивных диспозиций определяет реальное ценностно-смысловое пространство их взаимодействия.

Обсуждение и заключение. Материалы исследования могут быть востребованы руководителями и педагогами инклюзивных образовательных организаций, а также представителями общественного движения родителей обучающихся в целях оптимизации практики школьно-семейного партнерства в условиях институционализации инклюзивного образования.

507-527

507-527

Профессиональный потенциал учителей старшего поколения: психолого-педагогический аспект

Аннотация

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью поддержания профессиональной эффективности педагогов на поздних этапах их педагогической карьеры. В то же время остается малоизученным само определение «профессиональный потенциал учителя старшего поколения» и его психолого-педагогические аспекты. Цель исследования – выявить ключевые характеристики профессионального потенциала учителей старшего поколения и определить критерии его сохранения у данной возрастной группы педагогов.

Материалы и методы. В исследовании применен метод анализа научной литературы по проблеме и метод фокус-групп по обсуждению и уточнению теоретических выводов, в которых приняли участие 80 учителей из разных регионов Российской Федерации, а также 30 представителей научного и делового сообщества в ходе ряда научно-практических конференций Всероссийского и Международного уровня, позволивших выявить структурные компоненты и систематизировать понятия «личностный потенциал», «профессиональный потенциал» и «профессиональный потенциал учителя старшего поколения», которые находятся в морфогенетической зависимости и являются фундаментальными.

Результаты исследования. Установлено, что профессиональный потенциал учителя старшего поколения представляет собой интегративную характеристику, личностные, социальные и педагогические аспекты которой осознанно реализуются в профессиональной деятельности и обеспечивают ее результативность. Критериями оценки выступают субъективная удовлетворенность качеством жизни, устойчивая профессиональная мотивация и готовность к жизнетворчеству. Итоги работы фокус-групп подтвердили соответствие разработанных критериев текущим запросам системы образования и их возможность объективной оценки профессиональных перспектив исследуемой целевой группы.

Обсуждение и заключение. Полученные результаты обладают значимым прикладным потенциалом и могут быть использованы в качестве методологической основы для создания программ, направленных на актуализацию профессионального потенциала педагогов старшего поколения, а также применены в практике работы специалистов психологических служб и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи при разработке программ комплексного сопровождения данной категории педагогических работников.

528-541

528-541

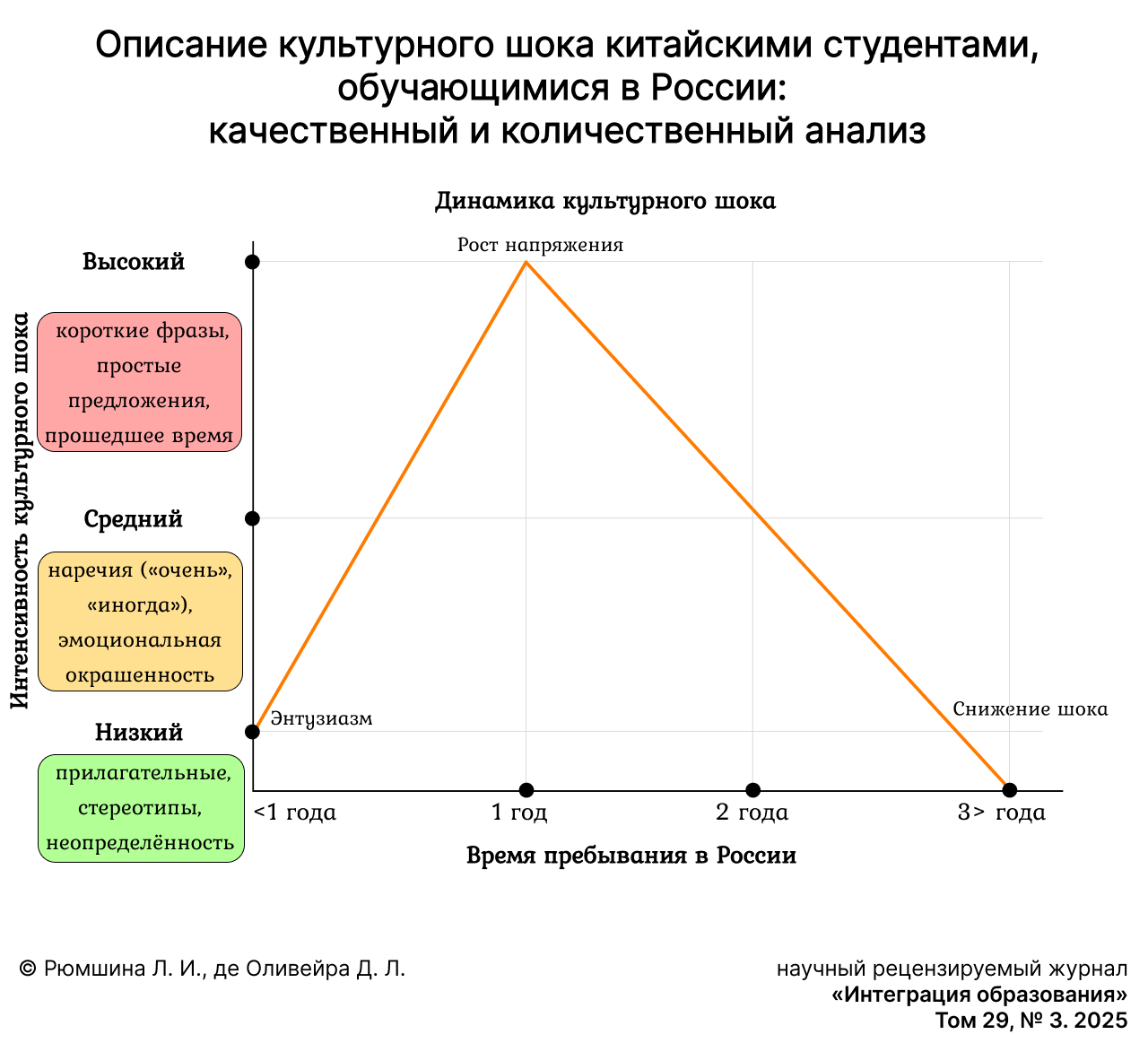

Описание культурного шока китайскими студентами, обучающимися в России: качественный и количественный анализ

Аннотация

Введение. Рост числа студентов, получающих образование за рубежом, оказывает влияние на экономику, а изучение их социокультурной адаптации, в том числе и культурного шока как ее неотъемлемой части, актуализируется в результате стремления стран повысить свою конкурентоспособность для привлечения иностранных обучающихся. Однако проблемы, вызывающие культурный шок в неанглоязычных странах, в том числе проявление культурного шока у азиатских студентов, не получили должного внимания со стороны ученых. Цель исследования – изучить культурный шок среди китайских студентов, обучающихся в России.

Материалы и методы. Осуществлен качественно-количественный анализ описаний культурного шока 82 китайскими студентами, обучающимися в российском университете. Независимость между переменными, а также их связь проверялась путем обработки результатов на основе программы «R» с проведением теста хи-квадрат, теста Крамера V. Статистическая значимость внутри групп и между ними измерялась с помощью биномиального теста, z-критерия и дисперсионного анализа (ANOVA).

Результаты исследования. Уровень выраженности культурного шока меняется в зависимости от времени пребывания обучающихся в иной культуре. Описания студентов, испытавших культурный шок, отличаются простотой и конкретностью изложения проблемы. Характеристики ситуаций, вызвавших низкий культурный шок, являются формальными, отражают распространенные мнения и стереотипы, а также неуверенность в социокультурной адаптации.

Обсуждение и заключение. Проведенное исследование расширяет и конкретизирует представление о культурном шоке. Подтверждается зависимость культурного шока от времени пребывания иностранных студентов в другой стране, а также его неоднозначная оценка. Несмотря на то, что исследование основывалось на позициях китайских студентов, достигнутые результаты могут быть приняты во внимание при изучении социокультурной адаптации обучающихся различных национальностей.

542-554

542-554

Академическое письмо

Риторические механизмы убеждения и продвижения в аннотациях к заявкам на грант

Аннотация

Введение. Аннотации к заявкам на грант – персуазивный жанр академического дискурса, ключевой задачей которого является убеждение адресата в необходимости финансирования предлагаемого исследовательского проекта. Однако среди ученых, изучающих академический дискурс, он считается «закрытым» жанром, в результате чего отмечается дефицит научных работ, посвященных его систематическому анализу. Цель исследования – провести комплексный анализ риторических ходов, используемых в текстах русскоязычных аннотаций к заявкам на гранты, направленных на убеждение экспертов и эффективное продвижение проекта.

Материалы и методы. Эмпирическую базу исследования составили 90 русскоязычных аннотаций к заявкам на гранты в области лингвистики, поддержанных Российским научным фондом. Методика исследования включала процедуру извлечения текстов аннотаций, последующего интерпретативного и количественного анализа риторических ходов с использованием таксономии П. Мацлера.

Результаты исследования. По итогам анализа были выявлены наиболее частотные риторические ходы, а также их устойчивые паттерны, используемые в аннотациях с целью убеждения экспертов и продвижения исследования. Установлено явное преобладание ходов «Территория», «Цели» и «Преимущества», что указывает на критическую важность определения контекста исследования, четкого формулирования цели и обозначения значимости и новизны исследования. Выявлен наиболее частотный паттерн риторических ходов, представленный последовательностью «Территория – Цель – Методы – Преимущества», что указывает на преобладание традиционного подхода к структурированию аннотации.

Обсуждение и заключение. Теоретическая значимость работы заключается в том, что она вносит вклад в изучение презентационно-персуазивных жанров академического дискурса и расширяет современное представление о персуазивных механизмах научной коммуникации. Эффективное использование риторических ходов в данном жанре увеличивает шансы на поддержку предлагаемого проекта и получение необходимого финансирования на его реализацию. Практическая значимость статьи состоит в том, что ее результаты могут применяться в процессе обучения аспирантов и соискателей исследовательских грантов стратегиям эффективной научной коммуникации.

555-572

555-572

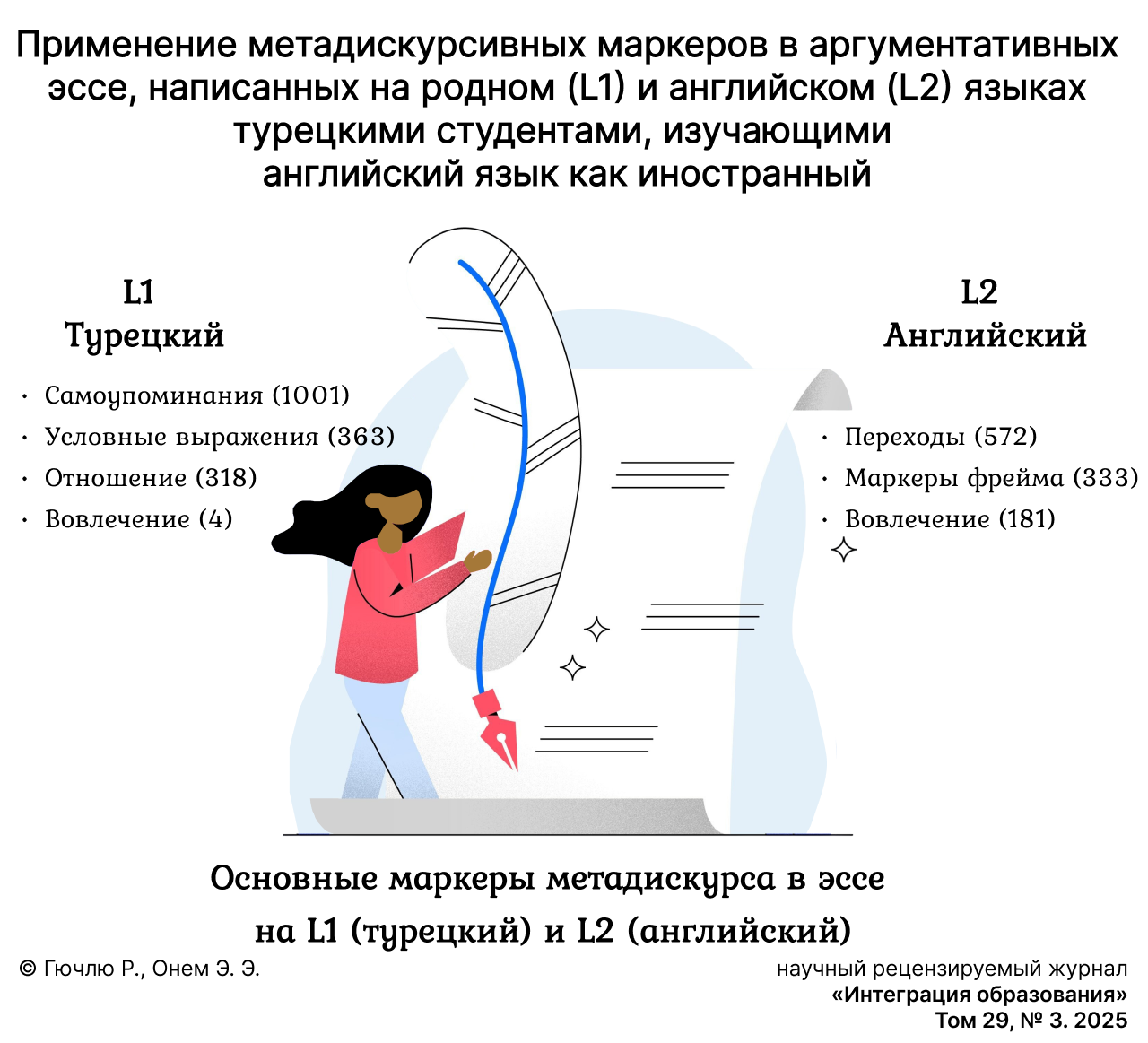

Применение метадискурсивных маркеров в аргументативных эссе, написанных на родном (L1) и английском (L2) языках турецкими студентами, изучающими английский язык как иностранный

Аннотация

Введение. Использование метадискурса способствует взаимодействию между автором и читателем, а также когерентности текста. Несмотря на большой интерес ученых к теме включения этих риторических средств в аргументативные эссе обучающихся, сравнительные исследования маркеров метадискурса в работах студентов, для которых турецкий язык является родным (L1), а английский – вторым (L2), не получили должного внимания. Цель исследования – выяснить, используют ли турецкие студенты – носители языка элементы метадискурса в своих аргументативных эссе на турецком (L1) и английском (L2) языках, написанных на уровне ниже среднего.

Материалы и методы. На основе межличностной модели метадискурса был проведен сравнительный анализ корпуса из 200 эссе (100 эссе на турецком языке, 100 – на английском). Элементы метадискурса определены с помощью корпусного подхода. После выявления использования маркеров метадискурса было проведено количественное исследование с применением тестов SPSS с целью установления различий между эссе на турецком и английском языках. Способы применения студентами маркеров метадискурса для достижения аргументативных целей определялись путем качественного анализа.

Результаты исследования. Внутриязыковой и межъязыковой анализ выявил наличие всех категорий метадискурса в корпусах, каждая из которых выполняет определенные функции. Часто используемой категорией как в турецких, так и в английских эссе оказались самоупоминания. Метадискурсивные маркеры используются изучающими английский как иностранный в качестве риторических средств с целью создания аргументированных, удобных для чтения и связных текстов, что позволяет лучше понять выразительные способности студентов в аргументированном дискурсе.

Обсуждение и заключение. Подчеркивая эффективность метадискурсивных маркеров как риторических инструментов, результаты исследования показывают, что явное обучение этим маркерам может значительно повысить уровень владения письменной речью и успешность аргументации у студентов. Преподаватели могут включать в учебный процесс задания, направленные на выявление, анализ и стратегическое использование различных категорий метадискурса, чтобы помочь учащимся создавать более сложные письменные коммуникации. Материалы статьи имеют важное значение для преподавания языка, особенно в контексте EFL.

573-594

573-594