Том 1, № 3 (2025)

- Год: 2025

- Выпуск опубликован: 22.09.2025

- Статей: 9

- URL: https://bakhtiniada.ru/3034-6231/issue/view/19420

Весь выпуск

Редакционная статья

Грантовая поддержка медицинских научных проектов в 2024 г.

202-205

202-205

Патологическая физиология

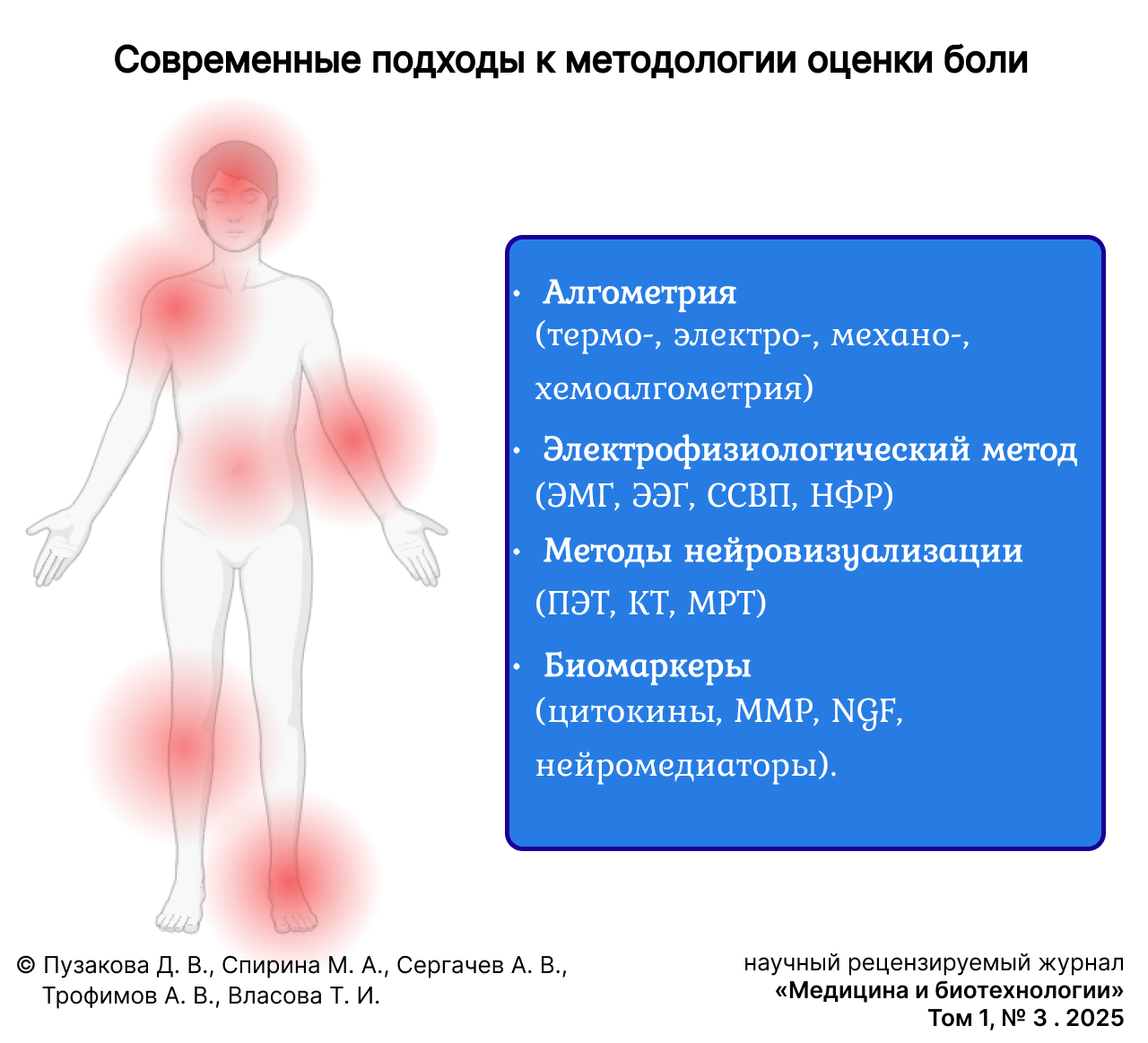

Современные подходы к методологии оценки боли

Аннотация

Введение. Боль является широко распространенной медицинской проблемой, которая может привести к длительной нетрудоспособности. Большинство исследований, направленных на оценку боли, проведено с использованием методик, лишенных объективности, однако для адекватной оценки интенсивности болевого синдрома, контроля эффективности лечения и динамического наблюдения за состоянием пациента с хроническим болевым синдромом необходимо применять достоверные методы исследования. Цель исследования – обобщить наиболее объективные количественные методы анализа хронической боли.

Материалы и методы. В рамках данного обзора был проведен анализ зарубежных и отечественных научных публикаций, посвященных современным методам диагностики боли. Поиск осуществлялся в открытых электронных библиотеках PubMed и eLibrary. Основными критериями отбора являлись: актуальность представленной информации в анализируемой публикации, а также дата публикации, поскольку в работе акцентировано внимание на исследованиях, проводимых в течение последних десяти лет. В настоящей статье произведен анализ и обобщение результатов существующих исследований для выявления тенденций и закономерностей в области диагностики боли.

Результаты исследования. Описаны инструментальные методики, оценивающие степень выраженности болевого синдрома: алгометрия, нейрофизиологические методики, в частности, электромиография. Рассматривается возможность применения электороэнцефалографии с целью объективизации болевого синдрома. Перспективным представляется применение соматосенсорных, лазерных кожных вызванных потенциалов. Представлены возможности методов компьютерной, магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии в изучении и диагностике боли. Описан ряд потенциальных биохимических маркеров болевого синдрома – веществ, высокая концентрация которых отражает интенсивность боли: провоспалительных цитокинов и матриксных металлопротеиназ. Ряд веществ, влияющих на функционирование как центральной, так и периферической нервной системы, могут рассматриваться как перспективные биомаркеры, позволяющие объективизировать боль.

Обсуждение и заключение. Расширение и стандартизация новых подходов количественной оценки болевого синдрома позволят провести раннюю диагностику, отследить прогрессирование болевого синдрома и оценить терапевтическую эффективность проводимого лечения.

206-223

206-223

Нарушение функции кишечника при остром перитоните

Аннотация

Введение. В настоящее время острый перитонит не утратил своей актуальности из-за высокой летальности, особенно на терминальной стадии заболевания. Цель исследования – определение роли активности процессов липопероксидации в нарушении функций тонкого кишечника у пациентов с острым перитонитом.

Материалы и методы. В клиническое исследование включены 42 пациента с острым перитонитом. Изучали морфофункциональное состояние кишечника: в первой группе (20 пациентов) – при остром серозно-геморрагическом перитоните, во второй группе (22 пациента) – при гнойно-фибринозном перитоните. В исследовании были использованы следующие методы: определение окислительно-восстановительного потенциала, венозного градиента по методу Лэндиса, коэффициента диффузии кислорода в тканях, кровенаполнения тканей тонкой кишки, экстракции липидов из тканей тонкой кишки, содержания диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и активности супероксиддисмутазы.

Результаты исследования. Оценка морфофункционального состояния тонкого кишечника у больных с острым перитонитом показала, что выраженность изменений системы гомеостаза зависела от формы заболевания. Выявлено, что важным звеном патогенетического процесса острого перитонита, вызывающим нарушение функции кишечника, являлась активация мембранодестабилизирующих процессов. Последние вызывают существенные изменения в липидном обмене, особенно в липидном бислое клеточных структур. Установлено, что мембранодеструктивные явления при остром перитоните сопровождаются активацией процессов перекисного окисления липидов и снижением антиоксидантного потенциала ферментов.

Обсуждение и заключение. При остром перитоните наблюдается активация процессов липопериокисления, приводящая к нарушению функций тонкого кишечника, с одной стороны, и к прогрессированию заболевания и осложнениям, с другой. Выраженность изменений морфофункционального состояния кишечника зависит от тяжести перитонита.

224-231

224-231

Фармакология, клиническая фармакология

Эффективность применения бутилфталида у пациентов с острым ишемическим инсультом. Обзор современных клинических исследований

Аннотация

Введение. Ишемический инсульт является одной из ведущих причин инвалидности и смертности во всем мире. Некоторые исследования показали, что DL-3-n-бутилфталид оказывает значительное нейропротекторное действие при церебральной ишемии. Цель исследования – оценить эффективность бутилфталида при лечении острого ишемического инсульта.

Материалы и методы. Проанализированы публикации из массива статей, представленных в научных базах данных PubMed и ScienceDirect. Учитывали год издания, предпочтение отдавали публикациям за последние 10 лет. В обзор не были включены нерандомизированные исследования, научные работы, изучающие эффект бутилфталида в комбинации с другими препаратами, а также работы, не направленные на изучение пациентов с острым ишемическим инсультом.

Результаты исследования. В отобранных исследованиях принимали участие исключительно китайские пациенты общим количеством 2 622 чел. Эффективность терапии оценивалась путем мониторинга динамики неврологического дефицита по шкале Национального института здравоохранения США и восстановления функциональной независимости в повседневной жизни по индексу Бартеля. Полученные данные на разных этапах лечения сведены в таблицы.

Обсуждение и заключение. Данные исследований, рассмотренных в этом обзоре, свидетельствуют об эффективности бутилфталида при раннем назначении пациентам с ишемическим инсультом. Однако для окончательного подтверждения его клинической значимости требуются дальнейшие масштабные многоцентровые исследования с длительным периодом наблюдения, которые должны охватывать не только китайскую популяцию, но и другие этнические группы.

232-241

232-241

Внутренние болезни

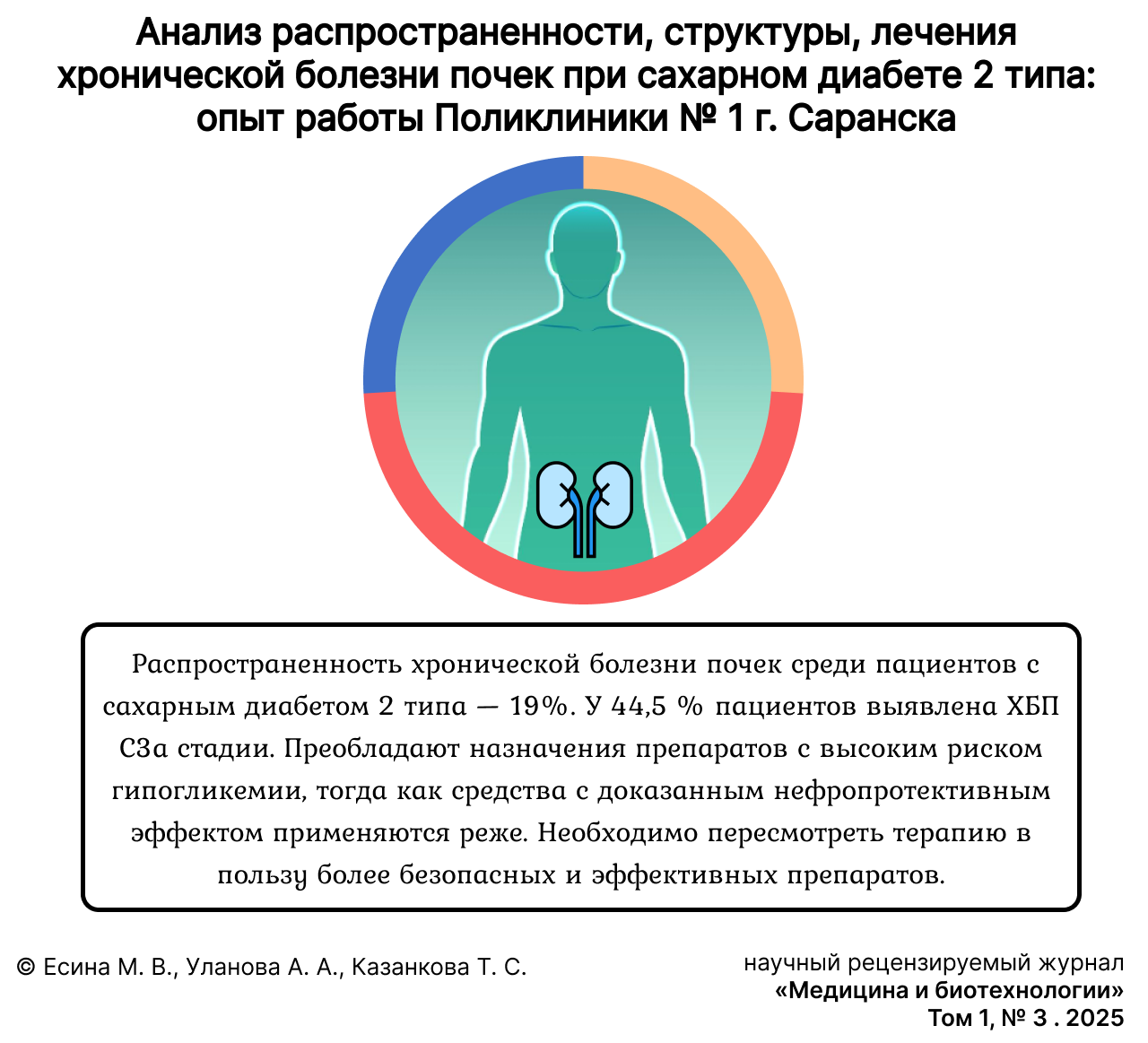

Анализ распространенности, структуры, лечения хронической болезни почек при сахарном диабете 2 типа

Аннотация

Введение. Хроническая болезнь почек и сахарный диабет 2 типа являются важнейшими медико-социальными проблемами в связи с высокой распространенностью, инвалидизацией, смертностью и большими экономическими затратами на лечение. Цель исследования – оценить распространенность, структуру, лечение хронической болезни почек среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа для оптимизации терапии больных.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ распространенности, структуры, терапии хронической болезни почек, состояния углеводного и липидного обмена среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа по базе данных регистра сахарного диабета Поликлиники № 1 г. Саранска за 2024 г.

Результаты исследования. Установлено, что частота встречаемости хронической болезни почек среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа составляет 19,07 %. Большей части пациентов поставлен диагноз «Хроническая болезнь почек, С3 стадия». 39,5 % пациентов получали монотерапию сахароснижающими препаратами, 41,6 % – инсулинотерапию, 18,9 % – комбинированную сахароснижающую терапию. Гипотензивную терапию получали 63 % пациентов, в основном назначались β-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина II. Коррекция нарушений липидного обмена статинами проводилась только у трети пациентов.

Обсуждение и заключение. Выяснилось, что почти половине пациентов диагностирована хроническая болезнь почек С3а стадии (44,5 %). Большую долю составляют пациенты, получающие сахароснижающие препараты с высоким риском развития гипогликемии, меньшую – пациенты, принимающие препараты с доказанным нефропротективным эффектом в сочетании с сердечно-сосудистой безопасностью. Из полученных данных следует сделать вывод о необходимой коррекции сахароснижающей терапии с приоритетным использованием эффективных и безопасных гипогликемических препаратов.

242-251

242-251

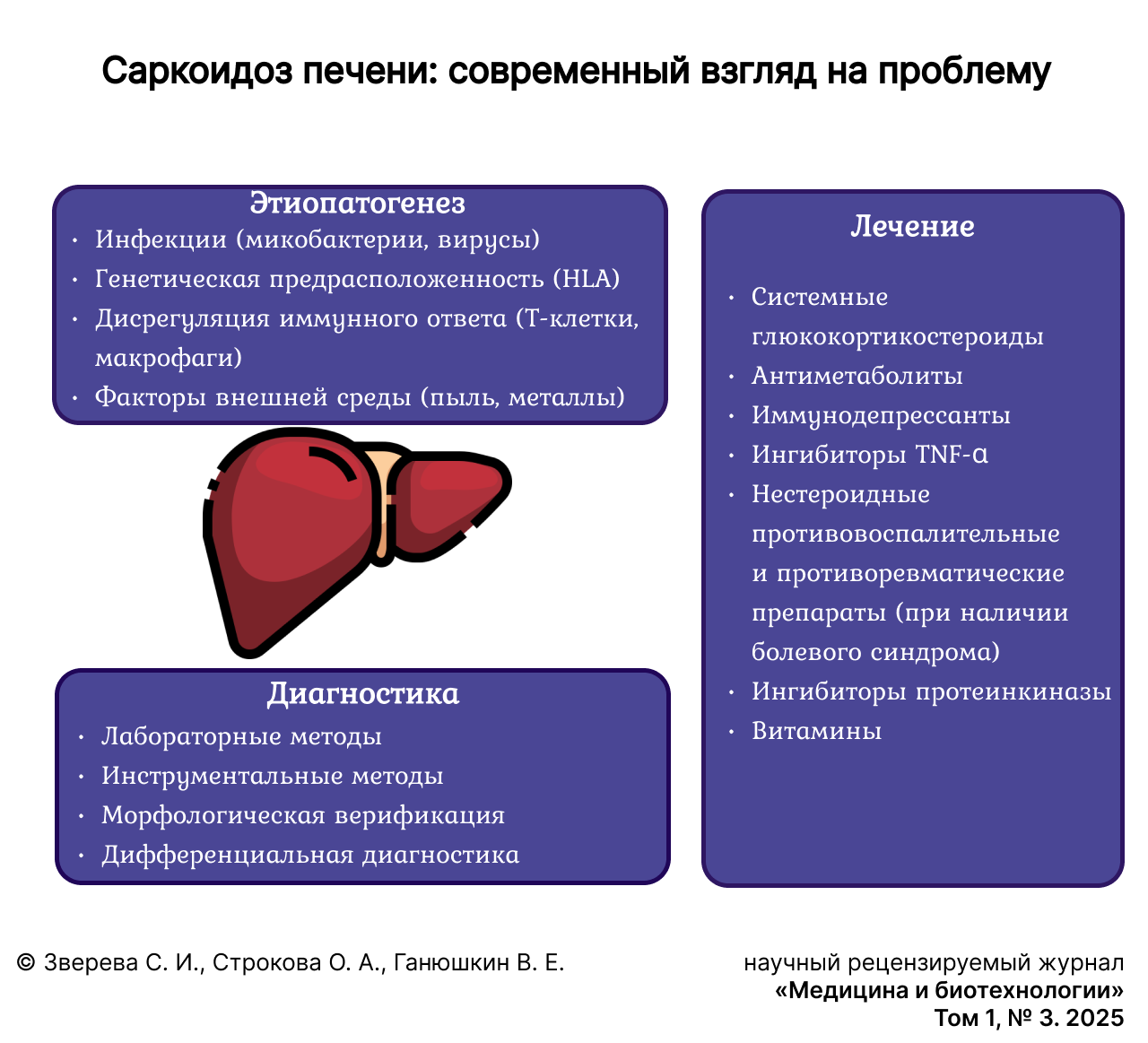

Саркоидоз печени: современный взгляд на проблему

Аннотация

Введение. Саркоидоз печени – это хроническое воспалительное заболевание, которое характеризуется образованием неказеифицирующихся узелков (гранулем) в ткани печени и функциональными нарушениями. Имеющиеся данные свидетельствуют о необходимости продолжения исследований по уточнению механизмов возникновения этой патологии и разработке инновационных методов терапии. Цель исследования – анализ современных научных данных об эпидемиологии, этиопатогенезе, клинических проявлениях, методах диагностики и стратегии лечения саркоидоза печени.

Материалы и методы. Использовали следующие научные базы данных: PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar и eLibrary. Поиск проводился по ключевым словам. Отобраны и проанализированы 48 публикаций: оригинальные статьи, обзоры, клинические случаи и метаанализы, опубликованные на английском и русском языках.

Результаты исследования. Саркоидоз печени характеризуется гетерогенностью, сложностью механизмов образования и регрессии гранулематозных очагов. Продемонстрирована необходимость междисциплинарного подхода к диагностике и терапии заболевания. Изучение патогенетического влияния цитокинов и хемокинов открывает перспективы для создания препаратов, нацеленных на регуляцию воспаления и индукцию ремиссии. Применение новейших визуализационных и молекулярных методов важно для ранней диагностики поражения печени и предупреждения осложнений. Ключевые цели дальнейших исследований включают разработку высокоэффективных и низкотоксичных терапевтических препаратов.

Обсуждение и заключение. Полученные результаты выявили перспективность дальнейшего детального анализа воспалительных процессов при саркоидозе печени с акцентом на роль иммунной системы и потенциальных мишеней фармакотерапии. Подчеркивается важность интеграции различных дисциплин и мультидисциплинарности в изучении патологии. Прогресс в понимании патофизиологии саркоидоза печени и внедрение новых диагностических технологий, лекарственных средств способны значительно повысить эффективность ведения пациентов. Предложенные направления исследований открывают путь к созданию персонифицированного подхода к каждому больному, минимизирующему риски побочных эффектов терапии и улучшающему исходы заболевания.

252-268

252-268

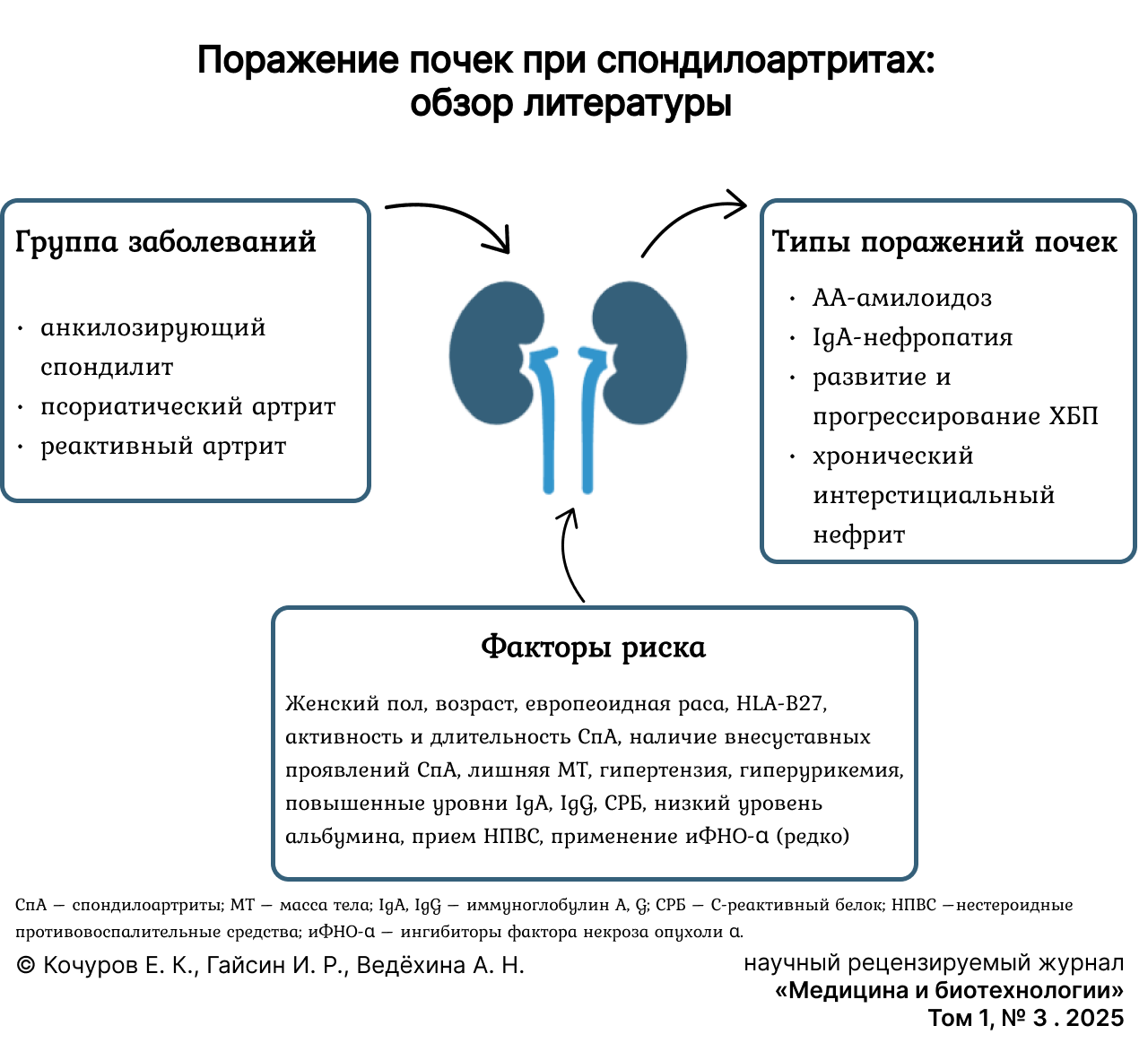

Поражение почек при спондилоартритах: обзор литературы

Аннотация

Введение. В настоящее время выявлению и профилактике почечной дисфункции у пациентов со спондилоартритами уделяется недостаточное внимание, хотя поражение почек во многом может определить их прогноз. Цель обзора – проанализировать виды, распространенность, факторы риска развития и прогрессирования поражения почек при спондилоартритах.

Материалы и методы. Проведен поиск публикаций в базе данных PubMed по ключевым словам за 2000–2024 годы. Предпочтение отдавалось оригинальным исследованиям, систематическим обзорам и метаанализам. Особое внимание уделено исследованиям, включающим данные о биопсии почек, а также работам, посвященным длительному наблюдению за пациентами. Кроме того, для поиска актуальных публикаций были изучены списки литературы обзорных статей. В конечном итоге в обзор включены 66 исследований.

Результаты исследования. Поражение почек является частым осложнением спондилоартритов. Наиболее распространенными являются АA-амилоидоз, иммуноглобулин А-нефропатия и хронический интерстициальный нефрит. Кроме того, для больных характерна значительная распространенность и больший риск развития хронической болезни почек. Высокая активность и длительность заболевания, наличие внесуставных проявлений, пол и возраст пациентов, время постановки диагноза, наличие человеческого лейкоцитарного антигена B27, уровень С-реактивного белка, мочевой кислоты, иммуноглобулинов A и G и альбумина могут указывать на высокий риск развития поражения почек. Применение нестероидных противовоспалительных средств, некоторых синтетических и биологических болезнь-модифицирующих антиревматических препаратов может быть ассоциировано с развитием заболеваний почек, особенно при наличии факторов риска: предшествующей почечной дисфункции и гипертензии. Значительное влияние на развитие и прогрессирование почечной дисфункции оказывают метаболические нарушения. Дисфункция почек, в свою очередь, влияет на функцию жировой ткани и прогрессирование метаболических нарушений.

Обсуждение и заключение. Необходимы рутинное обследование пациентов со спондилоартритами для выявления поражения почек, а также обнаружение и коррекция факторов, способствующих развитию и прогрессированию почечной дисфункции у этой группы пациентов.

269-285

269-285

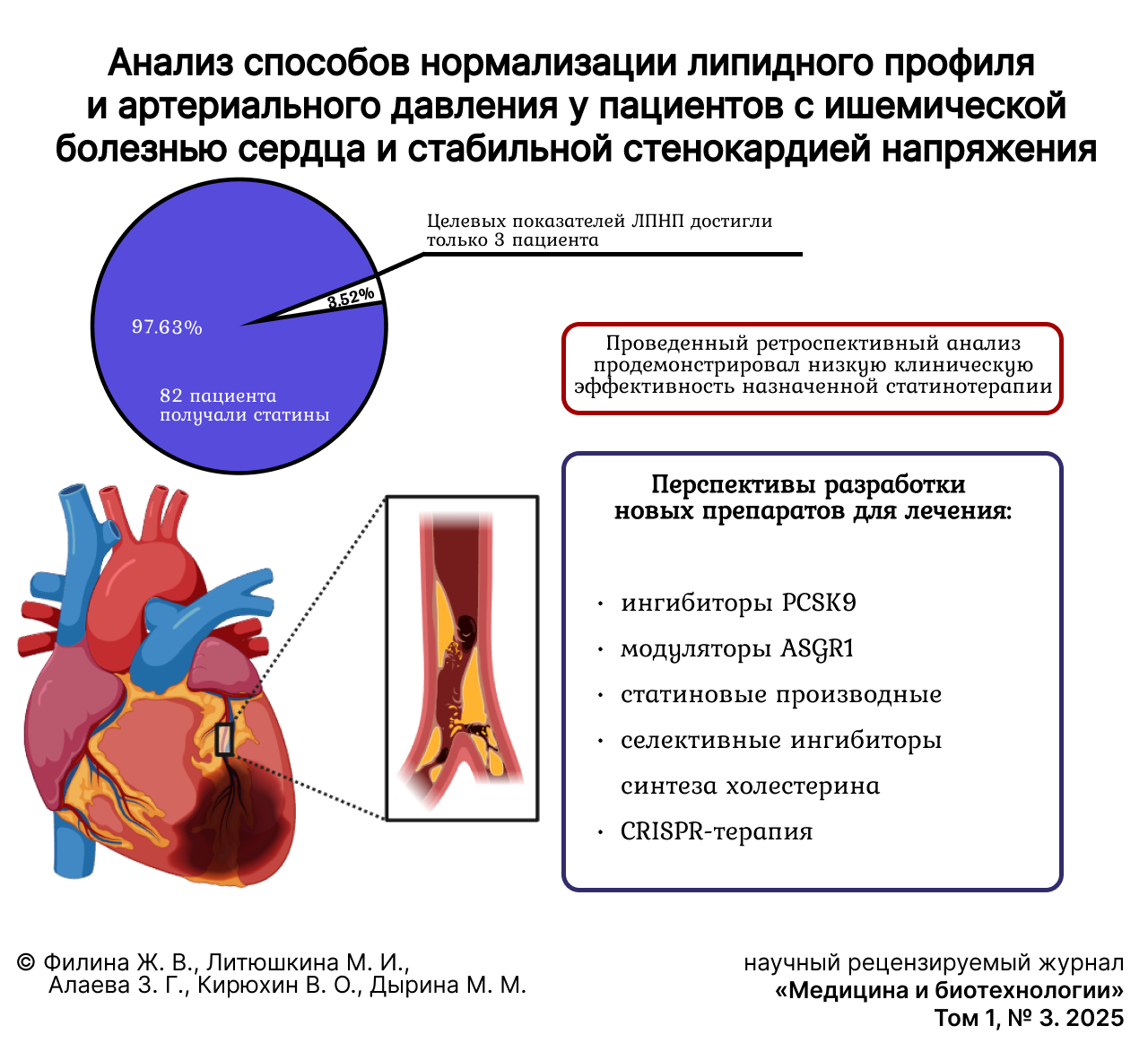

Анализ способов нормализации липидного профиля и давления крови у пациентов с хроническими коронарными синдромами

Аннотация

Введение. Несмотря на достижения современной кардиологии, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются основной причиной смерти в Российской Федерации и во всем мире. Предиктором данных заболеваний является гиперлипидемия, современные схемы лечения которой включают в себя все более агрессивную липидснижающую терапию для достижения целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности и триглицеридов. Цель исследования – комплексное выявление основных факторов риска развития ишемической болезни сердца и проведение анализа лекарственной терапии, применяемой у пациентов с хроническими коронарными синдромами.

Материалы и методы. Исследовали 85 амбулаторных карт пациентов с установленными диагнозами «Стабильная стенокардия напряжения» и «Постинфарктный кардиосклероз» в возрасте от 40 до 85 лет (средний возраст участников составил 65,27 (±1,02) гг., из них 49 мужчин, 36 женщин). Пациенты с острыми коронарными синдромами в исследование включены не были. Исследование проводилось путем ретроспективного анализа амбулаторных карт.

Результаты исследования. Изучение процессов образования бляшек в сосудах (атерогенез), влияние различных факторов риска (например, курение, ожирение, диабет, артериальная гипертензия) помогает лучше понимать патофизиологию болезни и создавать эффективные профилактические меры. Анализ показал недостаточную эффективность проводимой статинотерапии у данной группы пациентов, не достигнуты целевые значения холестерина липопротеинов низкой плотности. Современные методы лечения включают изменение образа жизни, диетотерапию и применение лекарственных препаратов (статины, эзетимиб, секвестранты желчных кислот, фибраты). Однако эффективность этих подходов ограничена, особенно в тяжелых случаях семейной гиперхолестеринемии. Поэтому необходимы дальнейшие исследования для разработки новых терапевтических стратегий, таких как моноклональные антитела против PCSK9 и препараты, снижающие синтез холестерина в печени. Разработка персонализированных подходов к лечению, основанных на индивидуальных особенностях пациента (генотип, фенотип, сопутствующие заболевания), позволит повысить эффективность терапии и снизить побочные эффекты лекарств.

Обсуждение и заключение. Анализ ретроспективных сведений, полученных из амбулаторных карт, позволил выявить стратегии терапии липидоснижающими препаратами (аторвастатин, розувастатин, симвастатин), применявшимися у пациентов. Из 85 пациентов 82 (97,64 %) получали статины. У 3 (3,52 %) были достигнуты целевые показатели уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Проведенный ретроспективный анализ продемонстрировал низкую клиническую эффективность назначенной статинотерапии. Перспективы разработки новых препаратов для лечения гиперхолестеринемии сосредоточены вокруг нескольких ключевых направлений: ингибиторы пропротеинконвертазы субтилизина / кексина типа 9, модуляторы асиалогликопротеинового рецептора 1, статиновые производные, селективные ингибиторы синтеза холестерина, терапия методикой «геномных ножниц». Представленные исследовательские перспективы создают предпосылки для формирования индивидуализированного алгоритма ведения каждого пациента, позволяющего существенно минимизировать вероятность нежелательных явлений медикаментозной терапии и оптимизировать клинические результаты лечебного процесса.

286-297

286-297

Перспективы развития интеллектуальных режимов искусственной вентиляции легких

Аннотация

Введение. В современных условиях респираторная поддержка с применением аппаратов искусственной вентиляции легких является не только ведущим методом интенсивной терапии при выраженных расстройствах дыхания различного происхождения, но и методом паллиативной терапии для пациентов с тяжелой хронической дыхательной недостаточностью. Поэтому осуществляется постоянный поиск новых режимов искусственной вентиляции легких, способных обеспечить максимально физиологичную и безопасную респираторную терапию пациентов с различными вариантами нарушения функции дыхания. Цель данного обзора – оценка имеющихся в медицинской практике интеллектуальных режимов аппаратов искусственной вентиляции легких.

Материалы и методы. Проведен поиск научных публикаций в доступных научных электронных базах данных: PubMed, Google Scholar, eLibrary. Подбор статей осуществляли по ключевым словам. Для сравнительного анализа представленных в медицине интеллектуальных режимов искусственной вентиляции легких, их преимуществ и недостатков перед другими существующими режимами в обзор включены данные тематических руководств для врачей и учебных изданий.

Результаты исследования. В настоящее время наблюдается активное расширение спектра применяемых аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом имеется тенденция производства аппаратов с одинаковой функциональностью под разными коммерческими названиями, что нужно учитывать в практической деятельности специалистов. С другой стороны, нарастание сложности методик режимов искусственной вентиляции легких способствует перегрузке персонала отделений реанимации и интенсивной терапии.

Обсуждение и заключение. Несмотря на расширение спектра применяемых аппаратов искусственной вентиляции легких, использующих различные вспомогательные режимы респираторной поддержки, в настоящее время сохраняется необходимость разработки полностью автоматизированной системы управления аппаратами искусственной вентиляции легких, способной обеспечить максимальную адаптацию режима вентиляции под изменяющиеся параметры дыхательной функции легких пациентов. Система должна уметь самостоятельно подбирать оптимальные режимы и параметры искусственной вентиляции легких, а также при взаимодействии с пользователем предлагать ему на выбор те или иные варианты коррекции.

298-306

298-306