Reading Bakhtin in Bakhtin (authorized translation from French by A.V. Velikorod and I.V. Klyueva)

- Autores: Michaud G.1

-

Afiliações:

- University of Montreal

- Edição: Volume 6, Nº 2 (2024)

- Páginas: 9-19

- Seção: Theoretical research

- ##submission.dateSubmitted##: 25.10.2024

- ##submission.dateAccepted##: 18.12.2024

- ##submission.datePublished##: 28.12.2024

- URL: https://bakhtiniada.ru/2658-5480/article/view/267383

- DOI: https://doi.org/10.15507/2658-5480.06.202402.02

- EDN: https://elibrary.ru/gciwje

- ID: 267383

Citar

Texto integral

Resumo

This is an authorized translation from French of the article by a well-known Canadian writer and literary scholar, professor emeritus in the Department of Francophone Literature at the University of Montreal (Quebec, Canada) Ginette Michaud (b. 1955). The work was first published in the journal “Études françaises“ (University of Montreal) in 1984, but has not yet been used by Russian Bakhtin scholars. It is published in Russian for the first time.

Texto integral

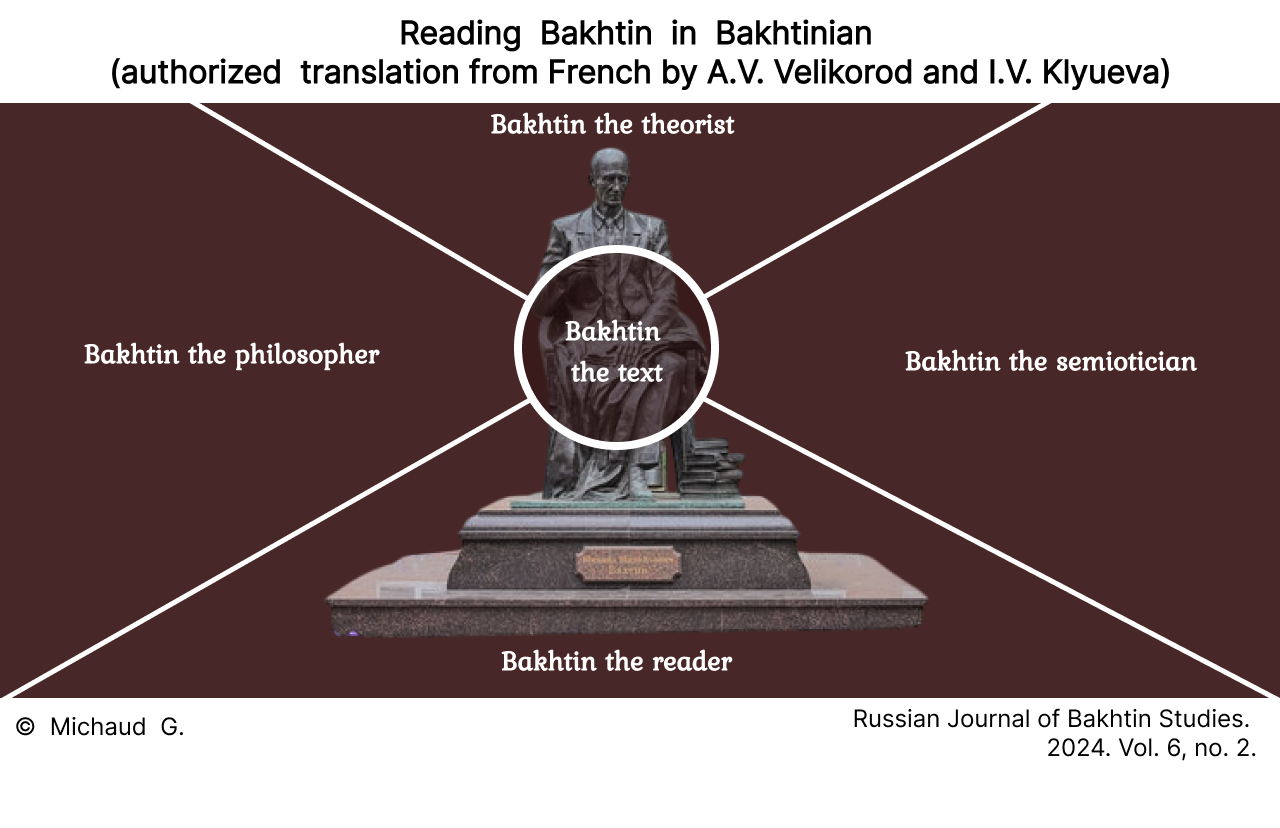

На постоянно меняющемся рынке ценностей критической теории существуют разные Бахтины. Что еще важнее, существует значительное количество различных способов «практиковать» своего Бахтина в зависимости от того, предпочитаем мы Бахтина-идеолога (и разрушителя идей – idéoclaste), Бахтина-семиотика, исследователя поэтики, социолингвиста (транслингвиста) или Бахтина – философа языка и культуры. Из всего этого, конечно, наиболее широкое и универсальное значение получают теоретические концепции Бахтина, которые в основном определяют критический дискурс.

Не пытаемся ли мы в самом деле объективировать «всего» Бахтина в раблезианском карнавале, в полифонии Достоевского, а также в диалогизме голосов в романе?

Исследователи, занимавшиеся Бахтиным – по крайней мере, до последнего времени – главным образом стремились выявить источники и влияния, сформировавшие его мысль; они стремились восстановить контекст его текстов, разглядеть, какие акценты расставлял «подлинный» Бахтин, скрывавшийся под псевдонимами1.

Та же критика, следуя той же логике, часто упрекает переводчиков Бахтина; в этом случае объектом является одна и та же критическая операция – недостаточная точность, чрезмерные искажения2. Одним словом, критика в основном сосредоточилась на том, чтобы вернуть Бахтину оригинальность (и авторство) его концепций, которую «посредники», по ее мнению, чрезмерно завуалировали и исказили: изменили.

Однако мне кажется, что эта критика недостаточно подвергла сомнению критический статус собственного дискурса, который, тем не менее, оказался одним из наиболее быстро «экспортируемых» или передаваемых (transférables) уроков чтения Бахтина.

Также мне кажется, что Бахтин-теоретик часто интерпретируется сквозь призму наиболее традиционной истории литературы (источники, влияния и т. п.: все известное управление Имени собственного). Это представление о Бахтине ощутимо подавляет (на мой взгляд) другое3, согласно которому Бахтин – более «диссидентский» и скрытный, но в любом случае сопротивляющийся слишком быстрому поглощению (или «пополнению») критикой. Интересно, что бахтинский «хор разных голосов», о котором я упомянула в начале данной статьи, всегда казался мне охватывающим существенную сторону Бахтин-текста – на этот раз аспект, который, как ни парадоксально, до сих пор сохраняется или в значительной степени подразумевается; я имею в виду очевидный факт – столь очевидный, что может оттолкнуть от дальнейшего чтения: теория литературы у Бахтина обязательно предполагает акт чтения. Этот акт чтения – не просто банальная транскрипция того отношения, которое Бахтин устанавливает с художественным текстом, хотя это также имеет место. (В случае с Бахтиным нам однажды придется задаться вопросом: что влечет его к таким предельным текстам, к этим архижанрам на пределе – не той или иной национальной литературы (французской для Рабле, русской для Достоевского), а всех литератур, всех жанров и всех эпох. Можно ли увидеть здесь определенную конфронтацию с литературной целостностью, с литературой как формой этой целостности? Этот акт чтения относится, конечно, к своему нынешнему ограниченному смыслу, но также и к чему-то совершенно другому: для Бахтина оно представляет собой само создание теории, ее реализацию и эффект(ы). Этот акт чтения остается, по моему мнению, самым богатым, самым многообещающим и наименее изученным аспектом теоретической основы, разработанной Бахтиным. Связи, связывающие процесс чтения с его (проблемным) теоретизированием в самом тексте Бахтина, могут пролить новый свет на последствия или перспективные пути, намеченные его творчеством, особенно если мы попытаемся рассмотреть их в связи с последними разработками в области теории чтения4.

Мой Бахтин будет несколько отличаться от более известных, слишком идеальных (суперэгоических) фигур, которые я перечислила выше. Эти различные позиции русского ученого – как семиотика, как философа, как эрудита, как социального критика, как специалиста и т. д. – все они действительно являются легитимными, но все они страдают чрезмерной серьезностью. Поэтому я остановлюсь здесь на этом другом Бахтине, которым слишком пренебрегает критика – на Бахтине-читателе, схваченном в отношении «другости», но на этот раз обращенном к самому себе. На самом деле у нас есть склонность слишком легко «забывать» этот аспект Бахтин-текста. Но Бахтин прежде всего – читатель, который записывает свой читательский опыт, то есть тот, кто таким образом стремится интерпретировать чрезвычайно тонкие и сложные эффекты межречевого общения (в прямом смысле этого слова), возникающие в процессе чтения.

Разумеется, важно как можно точнее понять, о чем говорит Бахтин-текст, но не менее важно (и актуально) проанализировать, что делает этот критический текст, исследовать и точно описать его эффекты. Это относится к Бахтину, но затрагивает также подавляющее большинство текстов, называемых критическими или теоретическими, которые производят эффекты, однако эти эффекты в силу теоретического статуса дискурса остаются вообще не замеченными и, следовательно, не проанализированными. Итак, не является ли теоретическое, как справедливо вопрошает Жюдит Шлангер, всего лишь фазой риторики? [8]. Этот вопрос о соотношении теоретического и риторического, общего и частного стоит задать, особенно когда речь заходит о попытке перечитать Бахтина и оценить влияние его творчества на современную критику. Это равнозначно постулированию активного соучастия в критическом дискурсе теоретической потребности, с одной стороны, и риторической потребности, с другой стороны. Изменения, открываемые работами Бахтина в области литературоведения, как мне представляется, напрямую зависят от этой импликации – в буквальном смысле этого слова – когда теория и риторика постоянно пересекаются и дополняют друг друга.

Иначе говоря, пришло время оказать такое же внимание текстам критическим и теоретическим, какое мы оказываем художественным. Настало время прочитать Бахтина с точки зрения литературной (пусть и в переводе) – точно так, как он сам нам это предписывал, сначала в своей работе о Достоевском, и затем в работе о Рабле. Речь идет, по сути, о том, чтобы поставить себя в позицию читателя Бахтина, который оперирует бахтинским инструментарием, заставив этот концептуальный и методологический инструментарий служить, как ни странно, другим целям, не сумев (в конечном счете) быть верным самому Бахтину, отвлечься от «монументального» аспекта его культуры, отдавая предпочтение некоторым деталям, изначально признанным несущественными в его методе чтения, взглянуть на эти тексты через частичные и предвзятые взгляды. В общем, речь идет о том, чтобы читать Бахтина «со стороны», автонимически воспроизводя его собственный метод.

Именно так читатель, возможно, вновь откроет для себя дух игры и изобретательства, свойственный бахтинскому чтению, который мы, возможно, ошибочно слишком быстро принесли в жертву одной лишь рецепции бахтинской теории. Одним словом, только такой ценой – стремлением быть менее верным букве бахтинских текстов, чем их духу, вниманием не к тому, что они говорят, а к тому, что они делают, – современная критика сможет освободиться от некой догмы великих бахтинских методологических и теоретических принципов и предотвратить фиксацию на них, их фетишистскую объективацию.

Когда я читаю Бахтина, мне на ум приходит ряд вопросов, и по тому, как они сами нейтрализуют любой возможный однозначный ответ, как они способны сохранять свою вопрошающую силу, я понимаю, что в Бахтин-тексте происходит нечто, выходящее за рамки простой методичной, строгой и упорядоченной работы критика.

Читая Бахтина в Бахтине, не следует, как это принято делать, спрашивать себя: «Бахтин своею мыслью впереди или позади нас?» [см.: 4]5, существует ли что-либо «вне»6 бахтинской мысли, в то же время, почему бы не начать прислушиваться и пытаться различать сквозь «хор бахтинских голосов», влияние концепции на сам текст Бахтина? Моя гипотеза заключается в следующем: не может быть чего-либо «вне» Бахтина, если только мы не реализуем на практике его критические концепции, которые учитывают уже имеющееся «внутри» внутреннее разделение, происходящее в его собственном акте чтения. Если великий урок Бахтина заключается в незавершенной (этого нельзя не подчеркнуть) теории незавершенности литературного объекта7, если главное наследие Бахтина – это «разрушенная поэтика»8, то есть поэтика, отказавшаяся от абсолютизации самой себя (согласно романтическому завету), стремящаяся иначе сформулировать свое отношение к знанию (в частности, теоретическому), мы должны задаться вопросом, какое взаимодействие происходит здесь, в этом разрушенном, смешанном и нечистом месте критического эссе (эссе как жанра критики) между теоретическим дискурсом, с одной стороны, и текстами-менторами Бахтина – “Достоевским“ и “Рабле“ – с другой? (Не дает ли нам Бахтин, таким образом, наряду с дифференциальной и незавершенной поэтикой романических форм, поэтику критического эссе?). Почему Бахтин выбирает в качестве основы своей литературной теории такие пограничные случаи, которые ставят под сомнение даже сами понятия «литература», «жанр», «субъект», «автор» и т. д.? Как он читает тексты, которые сопротивляются любой интерпретации (особенно герменевтической), которые стремятся нейтрализовать (если не абсолютизировать), процесс интерпретации? Короче говоря, что делает бахтинский акт чтения таким необычным и таким хорошим?

Все эти вопросы, вне всякого сомнения, огромны по своему объему и глубине, и я могу уделить им здесь лишь весьма ограниченное место. Но в то же время я хотела бы посредством определенного типа восприятия и трактовки (бокового, латерального, который сам по себе пристрастен) предложить взглянуть на то, как Бахтин, представив нам свое прочтение Достоевского9, учит нас размышлять над проблематикой акта чтения, которое имеет решающее значение для наших последующих исследований.

Несмотря на очевидную ограниченность бахтинского акта чтения, который отмечен, как пишет Ю. Кристева, качественным психологизмом, отсутствием теории субъекта, «неосознанным вторжением христианской лексики в язык гуманитарной науки» [7, c. 10] и т. д. или, скорее, благодаря этой ограниченности, Бахтин может помочь нам лучше сформулировать проблематику акта чтения. Благодаря ему можно понять некоторые актуальные проблемы и неразрешимые вопросы, с которыми сталкивается теория чтения, несмотря на ее недавние плодотворные разработки. Проблематика чтения и восприятия литературного текста, «адресата» находятся в центре внимания Бахтина, даже если очевидно, что он мог дать им пока лишь туманно-неопределенную теоретическую формулировку. Нам не следует, однако, спешить устранять «недостатки» бахтинского текста, напротив, мы должны исходить из самых недостатков его теории, чтобы попытаться понять то, что сам Бахтин упустил в этом вопросе, но в чем он сохраняет пронзительную интуицию при чтении литературных текстов.

Как Бахтин читает? Мишель Божур начал отвечать на этот вопрос в отношении книги о Рабле. Бахтин ищет эпизоды умалчиваемые, вытесненные, он действует путем радикального смещения того, что традиционно считается «серьезным» в литературном тексте, и исходит из множества сходящихся линий анализа (создавая абсолютизирующую манеру чтения?).

В целом бахтинский акт чтения характеризуется, прежде всего, тем местом, которое он отводит «другому», желанию «другого». Это тот самый вопрос об адресате текста или, если угодно, о читателе, который я, в свою очередь, хотела бы теперь рассмотреть, как бы продолжая работу Бахтина. Но прежде чем мы перейдем к этому «сверхадресату», подсказанному Бахтиным, обратим внимание на то, какая ситуация процесса чтения чаще всего встречается, например, в исследовании о Достоевском? Это сцена, которой не чужд эффект «иногда странной архаики и схоластики» [2, c. 10], возникающий в тексте, по сути это – критическая инсценировка, вернее, определенная критическая инсценировка, объектом которой становится сама критика. Бахтин начинает свое чтение Достоевского с обширного обзора, в котором критикует – обнажает и вскрывает кризис – критики Достоевского.

Он вырабатывает свое «собственное» прочтение через прочтение других критиков Достоевского, что само по себе весьма тонко диалогизировано. Идея, на которую Бахтин указывает нам как на образец, включая в свой корпус материалов по Достоевскому отведенный для него же критический прием, состоит в том, что положения критики, относящиеся к Достоевскому, сами подлежат анализу... как любая сцена Достоевского: неоднородная и диалогичная, подверженная реверсиям критическая сцена, как и любая другая художественная (литературная) сцена, неполна и не имеет окончательной истины. Такой способ прочтения стирает (в определенной степени) идеальную линию, которая должна отделять критику от ее объекта. Таким образом, еще задолго до того, как Бахтин выявил диалогизм в тексте Достоевского10, он уже использовал его в собственном критическом дискурсе, анализируя, как произведение Достоевского предвосхищает и заранее программирует собственную рецепцию.

Достоевский – читатель Бахтина.

Тодоров уже обращал наше внимание на следующий факт: в подходе Бахтина происходит масштабный по содержанию, но весьма сдержанный по исполнению прорыв между критической и художественной сценами, между теорией и литературой: «Достоевский перестал быть объектом – в исследовании Бахтина он сам стал субъектом: именно он научил Бахтина его новой позиции, и вся теоретическая и описательная работа, которой Бахтин будет заниматься с этого момента, представляется теперь не чем иным, как применением и интерпретацией урока Достоевского...» [12, c. 510].

Иными словами, в Бахтин-тексте возникает диалогический эффект, выходящий за рамки (овеществленного) понятия диалогизма, который проявляется в (дез)организации бахтинского теоретического дискурса.

В «Достоевском» Бахтин находит нечто большее, чем простую функциональную связь, которая обычно устанавливается между теоретическим дискурсом и его привилегированными примерами. Бахтин не использует «Достоевского» только как неисчерпаемый запас примеров, на основе которых он может затем развивать и обобщать (вслед за описанием) свою теорию литературного текста. Творчество Достоевского представляет собой не только внешний референтный материал для анализа, скорее оно становится самой формой теоретического дискурса Бахтина11.

Было бы слишком долго показывать здесь, как план Бахтина – «Цель всей этой работы – выявить неповторимое своеобразие поэтики Достоевского, “показать Достоевского в Достоевском”» [1, с. 201]12 – превращается именно в повторение того же критического приема этого «неповторимого своеобразия», в повторение этой «неповторимой оригинальности» Достоевского. Иными словами, «показать Достоевского в Достоевском» – это, как ни парадоксально, означает «подражание неповторимому». В итоге эта глубокая оригинальность Достоевского преображает и порождает критическую форму, которая сама является «неповторимо оригинальной и новаторской <формой> полифонического романа» [1, с. 202], но, что более существенно, она предполагает «Бахтина в Бахтине», столь же оригинального и новаторского, столь же нового, как и его «модель». Таким образом, мы можем продолжить, что риторическая проблематика (понимаемая в самом широком смысле) тесно связана с каждым из так называемых теоретических достижений бахтинского анализа. В каком-то смысле именно Достоевский читает Бахтина и определяет сцепление элементов его теории. Этот разворот ускользает от всякой хроно-логики, выходит за рамки любого позитивистского подхода к вопросу об акте чтения и препятствует всякому рационалистическому «объяснению».

Отношения, устанавливаемые между объектом критики и субъектом-читателем, и сегодня чаще всего трактуются в самом ограниченном смысле, т. е. в соответствии с известной моделью коммуникативного процесса. Однако диалогизированное прочтение диалогизма Достоевского Бахтиным неоднократно показывает, что эти отношения с самого начала принимают гораздо более радикальный оборот, чем это подразумевается диалогом (на этот раз в его обычном понимании), который должен поставить двух собеседников лицом к лицу. Даже если теоретическая постановка вопроса Бахтиным о «субъекте обращения» [1, с. 208] или «диалогического общения» [1, с. 74] в чем-то отстает от его последних работ на эту тему, мы должны быть благодарны ему за то, что он открыл вопрос о самом акте чтения, который, несмотря на свою очевидность (а может быть, и по ее причине), остается одним из самых неясных и наименее теоретизированных в современном критическом поле.

Возможно, мы недостаточно внимания уделили поднятой Бахтиным в связи с Достоевским проблематике чтения, которую я считаю первостепенной: как читать то, что прерывисто? Как вообще можно думать о «принципе разложения стройного повествовательного стиля» и «такого же расчлененного и как бы беспрерывно распадающегося воплощения» [1, с. 270], если, как пишет Бахтин, «синтетически законченная, плавная и уравновешенная речь литературного описания меньше всего соответствовала бы этому хаотически-жуткому и встревоженно-зыбкому миру преступного духа» [1, с. 71], характерному для Достоевского, то нет ли в поэтике диалогизма, введенной Бахтиным, того, что ставит под вопрос (возможно, исподволь, но со всей силой непроанализированного) сам статус теоретического дискурса о литературе? Нет ли здесь чего-то, что подтачивает авторитет метаязыка, что обрушает основы теоретического знания, что ставит под сомнение, во всяком случае, мастерство критического дискурса? Ведь что такое критический дискурс, если он отказывается от своей «плавной и сбалансированной» синтаксической завершенности?

Посредством серии «взглядов со стороны» на свой объект Бахтин дает нам определенный ответ на этот вопрос, показывая (больше, чем доказывая) необходимость тревожного теоретического дискурса, который, не успев погрузиться в полный хаос или немой ужас, остается по существу волнующим и тоскующим. Мы должны вместе с Бахтиным продолжить размышлять, какой может быть эта диалогизированная практика чтения (отстраненного, незавершенного). Это предполагает не больше не меньше, чем полный пересмотр условий, формирующих акт чтения, которые преобладали до «настоящего времени» (грубо говоря, до «эпохи», открытой «Lire, cette pratique» Малларме). Это требует критической переоценки того, что принято обозначать расплывчатым термином «читатель».

Что говорит по этому вопросу Бахтин? Какой тип читателя он предлагает или о каком типе читателя фантазирует, читая Достоевского?

На этот вопрос нелегко ответить четко и однозначно, поскольку позиция Бахтина существенно амбивалентна (если не сказать противоречива). Этот вопрос возникает практически повсюду в тексте Бахтина, но так и остается без систематического рассмотрения.

Как известно, основной эффект диалогизма заключается в удвоении голосов: «Все, что казалось простым, в его мире стало сложным и многосоставным [это относится как к Достоевскому, так и к Бахтину]. В каждом голосе он умел слышать два спорящих голоса, в каждом выражении – надлом и готовность тотчас же перейти в другое, противоположное выражение» [1, с. 39].

Это раздвоение, этот разлом затрагивает и того, кто читает Бахтина, и кто не является «объективированной психической реальностью», но вместе с тем не сводится исключительно к своей социальной и индивидуальной специфике. Бахтин обладает потрясающей интуицией в том смысле, что его читатель – это «такой же другой», какой есть у Достоевского, но в более широком понимании, лишенный всякой социальной и прагматической конкретизации. «Этот другой человек – "незнакомец, человек, которого никогда не узнаете", – выполняет свои функции в диалоге вне сюжета и вне своей сюжетной определенности, как чистый "человек в человеке", представитель "всех других" для "я". Вследствие такой постановки «другого» общение принимает особый характер и становится по ту сторону всех реальных и конкретных социальных форм (семейных, сословных, классовых, жизненно-фабулических)» [1, с. 295].

Мне кажется, что Бахтин здесь – «на пороге» открытия некоего соединения с психоаналитической ситуацией, с которой остается неразрывно связанной ситуация чтения. Я продолжу и скажу (конечно, со всеми оговорками), что в этом действительно обнаруживаются перспективы подхода Бахтина, которых, однако, сам он не увидел13. Этот вопрос, на мой взгляд, постоянно звучит в тексте Бахтина, каждый раз, когда он говорит о вопросах восприятия, отсутствия адресата, третьего лица как «невидимого, но присутствующего»: «Каждый диалог происходит, в каком-то смысле, на почве ответного понимания невидимого, но сущего третьего, который держится в стороне от всех участников (партнеров) в диалоге. Рассматриваемая “третья сторона” никоим образом не является мистической или метафизической сущностью (даже если в некоторых мировых концепциях она может получать такое выражение), это конституирующий момент всего высказывания, который может дать ему более глубокий анализ. Это вытекает из природы дискурса, который всегда стремится быть “услышанным”, который постоянно ищет ответного понимания и не останавливается на “ближайшем” понимании, а идет дальше и дальше (без ограничений)» [см.: 10, с. 511].

Затем Бахтин присоединяется, по сути, к наиболее обоснованным и новейшим предложениям теории чтения, понимаемой как логика обращения.

Более того, собеседник или адресат, как его понимает Бахтин, все же «сильно ощущается» на протяжении всего его творчества как «определенный человек, <который> учитывает его возможные реакции, его возможный ответ» [1, с. 229].

С одной стороны, Бахтин стремится освободить читательскую концепцию от внешних детерминизмов («Вследствие такой постановки “другого” общение принимает особый характер и становится по ту сторону всех реальных и конкретных социальных форм...»); но, с другой стороны, он не хочет слишком быстро идеализировать своего сверхадресата: его «третий» – «разновидность высшей инстанции ответного понимания, которая может отклоняться в разные стороны» [10, с. 511] – не является «ни Богом, [ни] абсолютной истиной, [ни] судом беспристрастной человеческой совести, [ни] народом, [ни] судом истории, [ни] наукой и т. д.» [10, с. 511] (и я бы добавила, ни великим лакановским Другим). При этом Бахтин хочет учитывать и прагматическую, «реальную» ситуацию своего сверхадресата: третий есть конституирующий момент всего высказывания. Бахтин был бы очень близок к тому, чтобы текстуализировать своего читателя, если бы отвел ему семантическое значение в структуре текста, образованной триадой «Автор – Текст – Читатель». Таким образом, бахтинский читатель-субъект занимал бы, как это ни парадоксально, двойное место: он постоянно двигался бы от инстанции «реальной», «в совокупности обстоятельств» (которая непосредственно не уподобляется психологическим или личностным категориям) к инстанции дискурсивной, более существенной и семантической14. Бахтинский «третий» по факту мечется в разные стороны, он колеблется между двумя (по крайней мере) определениями читателя, и именно эти колебания имеют гораздо большее значение, чем собственно определения, которые мог бы дать нам Бахтин.

Если бы мы захотели разрушить идеологическую глыбу, покрывающую и отягощающую бахтинский текст (а сделать это нужно как можно быстрее), то мы должны были бы, следовательно, поставить в центр нашего повторного чтения все, что относится к этому вопросу адресата, получающего у Бахтина подлинно диалогическую трактовку (что далеко не всегда имеет место в теории чтения15).

Проблема читателя, которую начал рассматривать Тодоров и которую он определил, как бахтинскую «теорию другости», на самом деле существенно ограничена актуальными рамками теории чтения, которая, хотя и избавилась от психологизма, еще сковывавшего мысль Бахтина в этом вопросе, все же не смогла удовлетворительно теоретизировать важнейший вопрос о том, что происходит при переносе чтения (Бахтин прямо, хотя и несколько неуклюже говорит о переносе слов из текста в текст – о слове, которое «передается из уст в уста...» [1, c. 278]).

Если нам необходимо – а мы все еще находимся на этом этапе – переосмыслить стратегию письма как функцию «сверхадресата, воображаемого автором» [10, с. 511], то нам необходимо прежде всего осмыслить акт чтения, освободив его от некоторых априорных допущений, которые пока еще ограничивают его теоретическую формулировку. Так, даже если со времен теории Текста мы не перестали праздновать смерть Автора, мы все же продолжали относиться к читателю скорее как к «человеку» (в социологическом, феноменологическом и даже экзистенциальном смысле этого слова), чем как к «персоне», когда объект критики сместился (с явлением постструктурализма) от автора к читателю, от произведения к чтению, от производства к рецепции. Однако, как уже говорил Бахтин, субъект-читатель приходит к своему собственному слову только через анализ сложных отношений между переносом, интерпретацией и теорией. И у его субъекта-читателя, по крайней мере, была заслуга реальной встречи с литературным текстом.

В этом вопросе о предназначении, сформулированном Бахтиным, важно подчеркнуть растворение единого, фиксированного адресата в нерасчлененной или полной психологии. Бахтинский субъект - читатель, как и анализируемый им дискурс, интенсивно диалогизирован, пропущен через множество контекстов, множество голосов и акцентов, он в большей степени текст-читатель, чем индивидуальная сущность. Поэтому, как указывает Бахтин в случае Достоевского, в вопросе чтения читатель должен продолжать «очень чутко <угадывать> малейший сдвиг интонации, легчайший перебой голосов в существенном для нас жизненно-практическом слове другого человека» [1, с. 225]16. Действительно, «у него должно быть чуткое ухо» [1, с. 224], чтобы увидеть работу диалогической рецепции. Диалогизм – не просто формальное понятие: он выходит за рамки традиционной структуры рецепции, трансформируя позитивистский и реалистический образ слушателя, читателя и критика, который был у нас до сих пор.

Я со своей стороны знаю, что именно эта «особая одаренность Достоевского слышать и понимать все голоса сразу и одновременно» [1, с. 39], характерная как для подхода Достоевского, так и для чтения Бахтина, придает его теории всю ее силу (которая оставляет далеко позади ее «форму», несколько суховатую и, несомненно, более «устаревшую»). По тому, как этот текст до сих пор воздействует на меня как на читателя, я понимаю, что перенос чтения между творчеством Достоевского и Бахтина действительно произошел. Поэтому бахтинский текст достигает (для меня) своего истинного «диалогического назначения»: помимо «многопланового» смысла (философского, социального, литературного, теоретического и т. д.), именно через эти «тонкие изменения смысла», фиксирующие новые аспекты, изначально считавшиеся недоступными и нетеоретизируемыми, бахтинский текст трогает меня и вовлекает в незавершенный диалог с ним.

1 По вопросу «спорных текстов» М. М. Бахтина см. статью Энн Шукман «Between Marxism and Formalism: The Stylistics of Mikhail Bakhtin» [9]. Мы чувствуем в этом изложении творчества Бахтина нежелание раз и навсегда решить, кому принадлежат менее «удачные» произведения: ему самому или его «соавторам» и псевдонимам (Волошинову и Медведеву). О работе «Марксизм и философия языка» Шукман пишет: «Подчеркнутый материализм первой части звучит как вторжение чужого голоса в собственный дискурс Бахтина» [9, c. 230], книга о фрейдизме получает аналогичную оценку: «Это довольно заурядное произведение, которое трудно приписать перу Бахтина» [9, c. 231], то же самое относится к «Формальному методу в литературоведении»: «Это необычайно неровное произведение… Трудно удержаться от впечатления, что эту книгу писали два человека, и если одним из них был Бахтин, то велико искушение приписать ему вторую часть, а если приписать и первую, то должно быть пересмотрено представление о нем как о не-марксисте» [9, c. 232]. Во всем этом представлении о творчестве Бахтина заметна некоторая ущербность, именно потому, что тексты Бахтина не являются произведением; они сразу же ставят под сомнение понятия автора и произведения – как своими аргументами, так и своим фактическим положением. Эта ущербность в любом случае выявляет, пытаясь оттеснить на задний план, два весьма важных факта, которые необходимо принимать во внимание каждый раз, когда мы читаем Бахтина. «Происхождение» бахтинского текста принципиально нечисто, с самого «начала» пересечено всевозможными ограничениями и трактовками, которые в то же время служат масками и способствуют его прочтению. Во-вторых, Бахтина надо читать буквально, несмотря на стремление избежать этого. Речь идет не столько о том, чтобы, как это делает Энн Шукман, сопротивляться слабым или неровным аспектам бахтинского текста, пытаясь их оправдать, сколько о том, чтобы сохранять бдительность в отношении возникающих в данном случае эффектов прочтения, внимательно распознавая те эффекты, которые пытались бы заморозить его как статичный, овеществленный, монологический объект даже вопреки самому себе. Для чего, в самом деле, не отметить это письмо «в две руки» как наиболее яркую и значимую особенность текстов Бахтина, если не для того, чтобы сохранить идеализированную догму, каноническое бахтинское лицо?

2 Отнюдь не обошлось без подобных упреков и в адрес Юлии Кристевой: «Блестящее исследование, но чрезмерно искажающее (transférables)», – предельно лаконично заметил Мишель Божур в книге «Игра Рабле» [2], подытожив тем самым мнение критиков об «интерпретации» Кристевой. Если не принимать во внимание ее очевидный идеологический и полемический подтекст, не указывает ли эта маленькая сценка чтения, повторяющаяся слишком часто, чтобы ее игнорировать, на первоначальный эффект чтения, который проистекает не столько из текста Кристевой, сколько из самого Бахтин-текста? Не приоткрывает ли она завесу над важным аспектом бахтинского текста, подчеркивая его склонность к монологизации (если можно так выразиться) своей рецепции, его готовность поддаться соблазну тотализации (интерпретаций), короче говоря, его достаточно выраженную тенденцию к определенной теоретической каноничности? Конечно, в своем Бахтине Кристева читает Кристеву (или Соллерса, или свою современность), но разве сам Бахтин делает что-либо иное в своем Достоевском или в своем Рабле?

3 Мой Бахтин при сохранении всех пропорций имел бы некоторое сходство с другим выдающимся лингвистом – Соссюром. Так же, как Соссюр в своей теории анаграмм, Бахтин-читатель был бы несколько глух к разработкам Бахтина-теоретика. Носитель поистине неслыханной артикуляции, Бахтин-читатель не может быть распознан отвлеченным, плавающим вниманием, обращенным на отдельные особенности своего чтения, понимаемого одновременно и как теория и как практика – как практика, несущая свою собственную теорию.

4 Теория чтения, как мы знаем, не совпадает по своему предмету с эстетикой восприятия.

5 Кажется, что мы неизбежно должны поставить вопрос о месте, занимаемым Бахтиным в сфере критики – ниже или дальше, впереди или позади; трудно раз и навсегда определиться с его позицией. Не слишком ли далеко зашла бы эта неопределенность, если рассматривать ее как переполняющий эффект карнавального, который затронул бы и теоретическое место? В любом случае, несомненно то, что мы можем говорить о Бахтине, но очень мало с ним. Возможно, это непреодолимая ересь для бахтинской критики: мы должны пройти через Бахтина, а затем забыть его, приблизительно в том смысле, в каком писал Бланшо: «Теория необходима (например, теории языков), необходима и бесполезна… Мы должны изучить ее и забыть» [3].

6 Отсылка к названию статьи Д. Хеймана «Вне Бахтина» [5] (Примечание переводчиков).

7 Литературный «предмет» для Бахтина всегда недостаточно «оформлен», это и есть его статус, превосходящий все родовые или генетические формализации, снимающий любые ограничения – строго исторические, социологические или феноменологические; литературный объект – это нечто большее, чем просто жанр, понятие, форма, это нечто неопределенное, неоформленное, чудовищно незавершенное. Отсюда эта прослеживаемая повсюду тенденция бахтинской концепции выходить за свои пределы, обобщать до откровенной неопределенности, неразрешимости, отсутствия фиксированной заданности. Таким образом, как это ни парадоксально, разрушенная поэтика – поэтика разрушения (фрагментарного, остаточного, незавершенного) может стать, вопреки всем ожиданиям, знаком новой формы тотальности, точкой возникновения и формирования тотализации, более тонкой и сложной по своим последствиям. В любом случае стоит рассмотреть, как работает это двойное движение фрагментации/тотализации с бахтинской концепцией (можно сказать, в ее теле).

8 Я заимствую это выражение у Юлии Кристевой («Une poétique ruinée») [7].

9 Здесь и далее я буду говорить в основном о «Проблемах поэтики Достоевского», которую считаю краеугольным камнем бахтинского корпуса. Диалогизм – это критическая концепция, получившая, разумеется, наиболее широкое (и единодушное) признание, но, что гораздо важнее для моих целей, она также (возможно, неосознанно) предлагает поэтику чтения.

10 Возникает вопрос, «изобрел» ли Бахтин это понятие вне своего чтения Достоевского или, напротив, это не показательный случай создания теории, удваивающего исключительную необычность чтения необычного литературного текста, в данном случае произведения Достоевского. Таким образом, мы получили бы убедительный пример того динамического взаимопроникновения риторического и теоретического, о котором я говорила в начале статьи. Изобретение понятия диалогизма, таким образом, стремилось бы воплотить самое активное различие, самое абсолютное новое. Не случайно критическая концепция, стремящаяся объяснить такой текст, обязывает читателя не более и не менее, как переосмыслить все ограничения (исторические, социологические, родовые, культурные и т. д.), которые накладывает теория литературы. В любом случае здесь есть урок, который современная теория чтения, как мне кажется, может использовать с пользой: нет теоретизации чтения без того, чтобы пройти через сингулярность литературного текста, нет обобщения без тщательного и детального изучения «предельных случаев». Не будет ли каждый литературный случай, если уж на то пошло, проверкой теории? Не будет ли «оригинальность» чтения сопротивляться теории и столь же яростно ее опровергать?

11 Бахтинский читатель обречен, кажется, на ретроспективно-проективное чтение Бахтина; его прочтение, постоянно смещаемое хронологически и культурно (не говоря уже об изменениях, вызванных переводом), всегда находится в порядке перспективы (рецессивном) или «выпадений» (прогрессивном). Это связано с тем, что постоянные перемещения от нашей собственной критической позиции к позиции Бахтина заставляют нас постоянно обновлять и пересматривать то, что мы получили из теории Бахтина. Читатель не только не может воспользоваться этими достижениями, он, напротив, должен вернуть их в оборот.

12 Энн Шукман справедливо замечает, что «теория Бахтина – это скорее теория дискурса в романе, чем теория романа» [9, с. 225]. Это складывание бахтинского критического дискурса или, если угодно, восстановление внутренней логики его объекта, как мне кажется, и есть подлинное написание бахтинской теории. Есть, пожалуй, еще одна диалогическая форма, возникающая в интеллектуальной прозе Бахтина: попытка (пусть и приглушенная, неосознанная) теоретизировать эссе, разработать «эссеистику», которая перестала бы быть просто поэтикой жанров.

13 Бахтин сохраняет по отношению к психоанализу позицию осторожную (если не сказать больше!). Он написал (правда, под псевдонимом) полемическую работу, критикующую «фрейдизм», но это, на мой взгляд, лишь наиболее очевидные и наименее интересные его отношения с психоанализом. С другой стороны, хотя он ни разу не ссылается на Фрейда в своем прочтении Достоевского, мы можем задаться вопросом, не стремится ли диалогизм – особенно как отношение к другому, к тому «третьему», который для Бахтина не является ни мистическим, ни метафизическим, ни «конкретным», – концептуализировать достижения и сопротивление подлинно аналитического прочтения.

14 Даже внутри каждой из этих инстанций возникает внутреннее разделение. Так, например, это колебание между «освящением» и «санкцией», между самообвинением и самооправданием, которое Бахтин будет отмечать повсюду у Достоевского, это колебание характеризует и его собственную позицию в этом сложном для осмысления вопросе о сверхадресате как «третьей стороне», невидимой и присутствующей.

15 Разумеется, я должна говорить о теориях чтения, поскольку подходы к ним столь разнообразны (и, что любопытно, не очень открыты друг для друга). Различные критические подходы, в частности феноменологический (Ингарден, Изер) или социо-текстуальный (эстетика рецепции авторства Яусса), которые занимались теоретизированием чтения в последнее десятилетие и, как мне кажется, увязли в вопросах, которые, какими бы интересными и стимулирующими ни были с теоретической точки зрения, не удовлетворяют меня как читателя, когда они задаются целью прочитать литературные тексты и особенно когда обращаются к «современным» текстам. Так, например, в анализе Джойса у Изера, где присутствует неопределенность, пустота (например, анализ «белых» и негативности, особенно последняя часть книги – «Interaction Between Text and Reader» [6, c. 161–231]). Анализ постоянно определяется феноменологическим априори присутствия, сознательного cogito читателя, «коммуникации», в которую, как предполагается, читатель хочет вступить с текстом, чтения как деятельности по «заполнению пробелов» («filling in the blank»), что, по мнению Изера, характеризует единственную форму контакта, которую читатель может пожелать иметь с прерывающимся текстом.

16 Бахтин пишет далее, что чужое слово «настолько проникло внутрь, в самые атомы построения, противоборствующие реплики настолько плотно налегли друг на друга, что слово представляется внешне монологическим. Но даже и нечуткое ухо все же улавливает в нем тот резкий и непримиримый перебой голосов…» [1, с. 273]. Именно это (по общему признанию, довольно безумное) восприятие, которое Бахтин пытается перевести еще и в понятные термины, приводит его на самый край неслышимого прочтения, что меня бесконечно трогает в нем. К тому же, не прислушивается ли он постоянно и к диссонансу, разладу между голосами, освобождая тем самым вопрос рецепции от традиционно управляющей им эстетики преемственности и гармонии (ср. герменевтический круг)? Бахтин одним из первых поставил вопрос о чтении как не-непрерывности, как практике прерывания, как движение различия и фрагментации.

Sobre autores

Ginette Michaud

University of Montreal

Autor responsável pela correspondência

Email: ginette.michaud@umontreal.ca

Writer, Professor Emeritus in the Department of Francophone Literature

Canadá, MontrealBibliografia

- Bakhtin M.M. [Collected Works. Vol. 6. Problems of Dostoevsky’s Poetics. Works of the 1960s–1970s]. Moscow: Russkie slovari; Yazyki slavyanskoy kultury; 2002. (In Russ.)

- Beaujour M. Le Jeu de Rabelais. Paris: Éditions de l’Herne; 1969. (In Fr.)

- Blanchot M. L’Ecriture du Catastrophe. Paris: Gallimard; 1980. (In Fr.)

- Frioux C. Bakhtine devant ou derrière nous. Littérature. 1971;(1):108–115. (In Fr.)

- Hayman D. Au-delà de Bakhtine. Poétique. 1973;(13):76–94. (In Fr.)

- Iser W. The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. Baltimore: The Johns Hopkins University Press; 1980. (In Fr.)

- Kristeva Ju. Une poétique ruinée. In: Bakhtine M. Poétique de Dostoïevski. Paris: Seuil, 1970. p. 5–27. (In Fr.)

- Schlanger Ju. Pender la bouche pleine. Paris: Fayard; 1983. (In Fr.)

- Shukman A. Between Marxism and Formalism: the Stylistics of Mikhail Bakhtin. In: Comparative Criticism: A Yearbook. Ed. by E. Shaffer. Cambridge: Cambridge University Press; 1980. p. 221–234. (In Fr.)

- Todorov Tz. Bakhtine et l’altérité. Poétique. 1979;(40):502–513. (In Fr.)

Arquivos suplementares