Profitable Housing Construction in Russia in the Late 19th – Early 20th as a Cultural Phenomenon

- Authors: Voloshinov A.V.1, Parshin A.O.1

-

Affiliations:

- Saratov Polytechnic University named after Yu.A. Gagarin

- Issue: Vol 6, No 2 (2024)

- Pages: 56-61

- Section: Dialogs

- Submitted: 25.10.2024

- Accepted: 18.12.2024

- Published: 28.12.2024

- URL: https://bakhtiniada.ru/2658-5480/article/view/267370

- DOI: https://doi.org/10.15507/2658-5480.06.202402.07

- EDN: https://elibrary.ru/mwxvta

- ID: 267370

Cite item

Full Text

Abstract

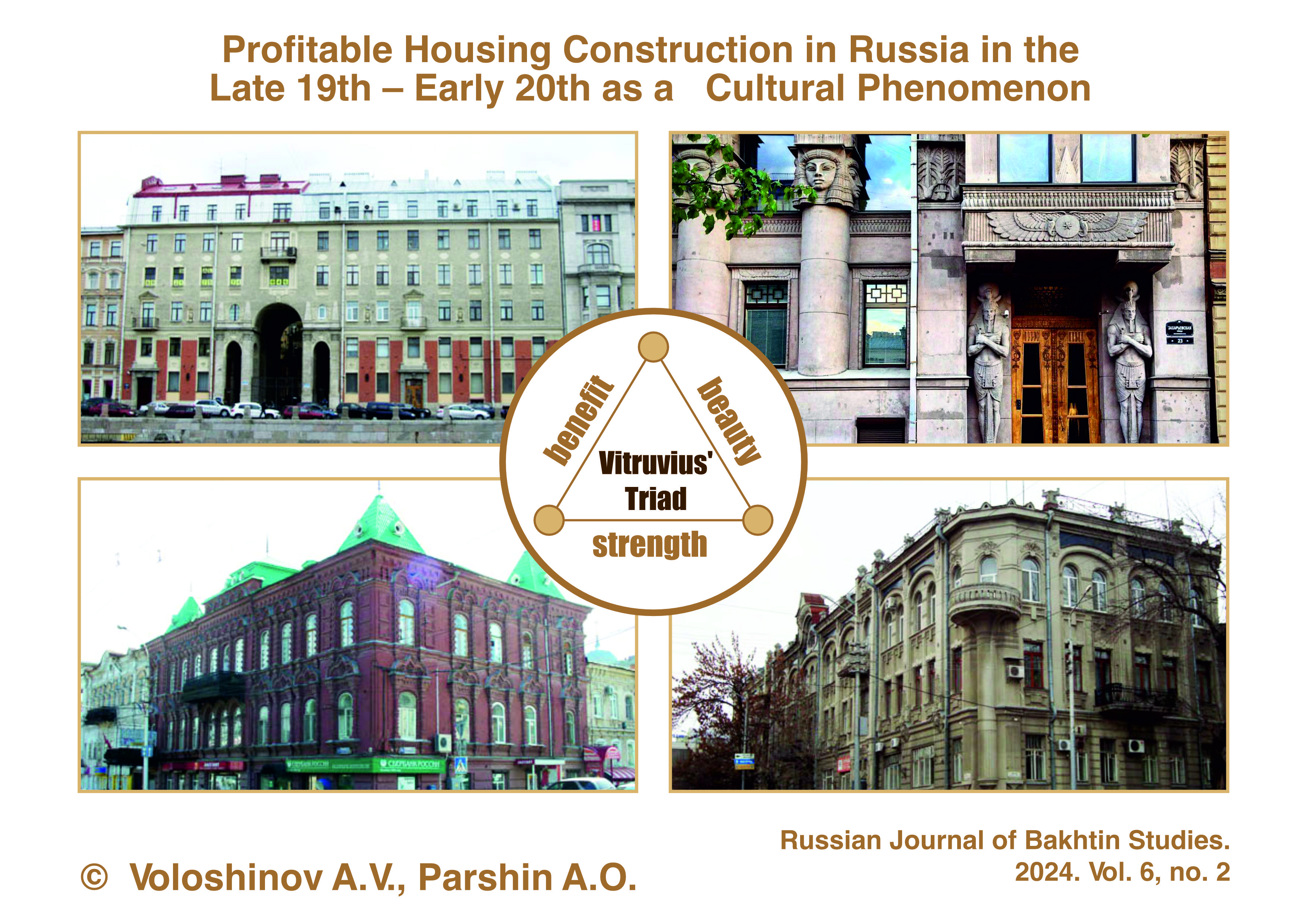

The article examines tenement houses built during the construction boom of the

19th – early 20th centuries and which became a true decoration of Russian cities and objects of cultural heritage. It is shown that tenement houses satisfy all the components of Vitruvius’ architectural triad (strength – use – beauty), but the main one today is beauty.

Full Text

Доходный дом – это многоквартирный жилой дом, предназначенный для сдачи квартир в аренду. Жильцам он давал крышу над головой, хозяину приносил доход. Вместе с тем очень скоро доходные дома стали подлинными культурными доминантами в пространстве, именуемом городом. Часто они давали приют писателям и поэтам, а впоследствии и сами становились героями литературных произведений.

Первые доходные дома появились в России в XVIII в. Это были небольшие двух-трехэтажные здания: на первом этаже были лавки, на втором жили хозяева, третий сдавался внаем. В XVIII в. доходных домов было построено немного, и либо от них ничего не осталось, либо они были перестроены до неузнаваемости.

Московский пожар 1812 г., пожалуй, впервые за сто лет до М. А. Булгакова остро поставил «квартирный вопрос» в Москве. Однако строительного бума в городе не произошло. Многочисленные городские усадьбы беднеющего московского дворянства разгораживались на несколько квартир, в результате став прообразами первых доходных домов или грядущих советских коммуналок.

Строительный бум в Москве и Санкт-Петербурге начался в 1860–1870-х гг. как следствие реформ Александра II, когда после отмены крепостного права тысячи оставшихся не у дел крестьян ринулись в город в поисках работы. Своего апогея строительный бум достиг в 1880–1890-х гг. после контрреформ Александра III. Не у дел осталось и лишившееся дармовой рабочей силы дворянство, чьи доходы катастрофически убывали. Началась массовая распродажа земли, содержать которую в новых реалиях стало для многих фамилий непосильной ношей. Стремительный рост городского населения подстегивал и девелоперов, и строителей. Если в 1861 г. население Санкт-Петербурга составляло около 500 тысяч человек, то к 1900 г. в северной столице жителей было уже больше миллиона, а к 1914 г. – более двух миллионов.

Благодаря протекционистской политике Александра III Россия в последней четверти XIX в. достигла значительных успехов в развитии промышленности. Подлинная техническая революция началась в металлургии и во всех отраслях промышленности, связанных со строительством железных дорог, которое шло невиданными темпами. Апогеем этого беспрецедентного для того времени строительства стало сооружение Транссибирской магистрали (1891–1916) – самой протяженной в мире железной дороги. К тем же датам, что и сооружение Транссиба, можно отнести небывалый рост доходного домостроительства в России.

Желая привлечь богатых квартиросъемщиков, хозяева будущего доходного дома приобретали участки земли в достойном месте, выбирали модного архитектора и модный архитектурный стиль, украшали фасад дома и т. д. Доходные дома становятся не просто пристанищем для ночлега, но и во многих случаях памятниками архитектуры, а благодаря своим жильцам – памятниками истории и культуры.

К концу XIX в. доходные дома научились строить очень быстро – за два-три строительных сезона, а иногда и за один сезон. Окупались доходные дома так же быстро – за два-три года. Строительство доходных домов стало весьма прибыльным делом, так что в ходу была поговорка: лучше иметь доходный дом в Петербурге, чем золотой прииск в Сибири. В новый бизнес ринулись все – от аристократов и купцов до страховых обществ и даже монастырей.

Погоня за прибылью привела к увеличению этажности доходных домов. Если на первом этапе они строились в три-четыре этажа, то постепенно их этажность увеличивалась. Первый пятиэтажный доходный дом в Петербурге был построен купцом И. Д. Зверковым на Екатерининском канале в 1827–1828 гг. В 1829–1831 гг. в нем жил Н. В. Гоголь, который упоминает его в «Записках сумасшедшего»: «… дом Зверкова. Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько поляков! а нашей братьи, чиновников, как собак, один на другом сидит» [2, с. 195–196].

На рубеже XIX–XX вв. доходные дома были исключительно шести-семиэтажными. В многоэтажном доходном домостроительстве обнаружились свои нюансы. Уважающий себя богатый квартиросъемщик не желал подниматься на верхний этаж пешком, а лифтов в последней четверти XIX в. еще не было. Сформировалось «золотое правило квартиросъемщика»: чем выше жилье, тем оно дешевле. Возникли так называемые «барские квартиры» второго-третьего этажей – лучшие квартиры в доходном доме, состоявшие из 10–20 (иногда и более) комнат общей площадью до 800 кв. метров. В них первыми появлялись водопровод, ватерклозеты, электричество, телефон и прочие радости повседневной жизни.

Персонажи многих романов Ф. М. Достоевского живут в доходных домах. «Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру, – пишет автор о Раскольникове. – Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу» [4, с. 5].

Существовал еще один нюанс, связанный с этажностью доходного дома. В Петербурге ни одно здание не должно было быть выше карниза Зимнего дворца, т. е. не выше 23,5 м. Следовательно, дом не мог иметь более шести-семи этажей. За выполнением этого требования следил специальный строительный комитет. Планы строительства сначала визировал строительный комитет, затем Академия художеств и, наконец, сам император. Особым рвением к градостроительству отличался император Николай I.

Провинциальная в то время Москва с ее кривыми переулками подобной строгостью не отличалась, здесь не было ограничений по высоте зданий. Поэтому здесь, а не в городе на Неве был построен в 1913 г. первый «небоскреб» («тучерез») – знаменитый дом Нирнзее (Гнездниковский переулок, д. 10), высотой в десять этажей. Сегодня на верхнем этаже дома Нирнзее располагается редакция журнала «Вопросы литературы». Помещение редакции наполнено артефактами 1950-х гг., одну из стен занимает полная подборка журнала со дня основания в 1957 г. Одно это делает дом Нирнзее значимым памятником культуры.

Строительство доходного дома девелопером начиналось с приобретения участка, который, как правило, был прямоугольной формы. Фасад доходного дома располагался по периметру участка, а в середине участка оставалось место под двор. В погоне за прибылью хозяин стремился отвести под дом максимум территории, а минимум оставить под двор. Так рождались знаменитые петербургские дворы-колодцы, наводившие ужас на обитателей дома и его гостей и ставшие частью петербургского текста русской литературы от Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова до поэтов Серебряного века [см.: 1].

Двор играл важную роль в жизни доходного дома. Здесь располагались дровяные склады, конюшни, сенники, каретники, ледник, выгребная яма и т. д. Особое внимание уделялось подвалам, устройство которых при строительстве многоэтажных доходных домов было обязательным.

Яркое представление о хозяйстве доходного дома дает договор об аренде жилья по последнему адресу А. С. Пушкина (Набережная Мойки, 12). Согласно контракту, в доме, принадлежащем графине С. Г. Волконской, Пушкин нанял весь нижний этаж, состоящий из одиннадцати комнат, со службами (кухней, комнатой в подвальном этаже, конюшней на шесть стойл, сеновалом, местом в леднике и на чердаке, сухим погребом для вин), кроме того, две комнаты и прачечную во дворе, в подвальном этаже. Согласно договору, квартиросъемщик должен был оставлять чистыми полы, целыми стекла в рамах, «не рубить и не колоть в кухне дров», «на дворе ничего не лить и не сыпать», «от огня иметь крайнюю осторожность» и т. д. [см.: 6, с. 791–793].

Кухонная плита в доходных домах топилась дровами. Носить дрова через господскую половину было грязно и беспокойно для хозяев квартиры. Поэтому наряду с парадными лестницами, выходившими на улицу, появились «черные» лестницы, неоднократно описанные Достоевским.

Вернемся еще раз к золотому правилу квартиросъемщика: чем выше жилье, тем оно дешевле. Как следствие – в доходном доме наряду с богатыми жильцами барских квартир второго и третьего этажей проживал и небогатый люд верхних этажей. Таким образом, волей-неволей доходные дома становились своеобразными островками демократии: в одном доме жили и бедные, и богатые.

Элитных доходных домов в сегодняшнем понимании в XIX в. не было. Свою элитарность доходные дома рубежа XIX–XX вв. доказали верностью витрувианской триаде «прочность – польза – красота». Несмотря на варварскую эксплуатацию в период советских коммуналок, доходные дома прочно стоят и не собираются уступать место своим новым собратьям. Более ста лет доходные дома дают людям крышу над головой (часто эту крышу хочется видеть более высокой), так что польза доходного дома не нуждается в доказательствах. Но главную роль в доходном доме сегодня играет третий член триады Витрувия – красота. Доходные дома украсили облик обеих столиц – Санкт-Петербурга и Москвы, они стали памятниками архитектуры и объектами культурного наследия. Но и в провинции, где нет архитектурных ансамблей и «большого стиля», немногочисленные доходные дома выглядят некими манящими островками красоты [см.: 7]. Практически каждый доходный дом – будь то в провинции или в столицах – выглядел красиво и стильно.

К началу XX в. в архитектуре получил распространение стиль модерн. В странах северной Европы и в Санкт-Петербурге оформилось целое направление – северный модерн. Яркими представителями архитектурного модерна стали Федор Шехтель в Москве и Федор Лидваль в Петербурге. Построенный Лидвалем доходный дом на Каменноостровском проспекте (д. 1–3) стал его архитектурной доминантой. Известный сегодня как дом Иды Лидваль, он является, пожалуй, лучшей работой архитектора в стиле северного модерна. Данный объект культурного наследия долгое время находился в аварийном состоянии, однако после проведения ремонтно-реставрационных работ был восстановлен [см.: 5].

В комментарии на сайте, посвященном Лидвалю, написано (вероятно, одним из потомков Иды Лидваль): «Как приятно увидеть дом прабабушки и в таком шикарном состоянии. Спасибо ВСЕМ кто его сберег и отреставрировал. Низкий Вам поклон…» [3]. Хотелось бы, чтобы больше сохранившихся доходных домов могли заслужить подобные слова.

About the authors

Alexander V. Voloshinov

Saratov Polytechnic University named after Yu.A. Gagarin

Author for correspondence.

Email: alvoloshinov@gmail.com

ORCID iD: 0000-0003-2500-4190

Dr.Sci. (Philos.), Professor in the Chair of History and Philosophy

Russian Federation, SaratovAlexey O. Parshin

Saratov Polytechnic University named after Yu.A. Gagarin

Email: parshinalexey@mail.ru

ORCID iD: 0009-0006-7475-9935

Graduate Student in the Chair of History and Philosophy

Russian Federation, SaratovReferences

- Belskaya L.L. [The Well of the Court is the Metaphor of A. Blok and V. Hodasevich]. Russkaya rech. 2005;(2):26–29. (In Russ.)

- Gogol N.V. [Diary of a Madman]. In: Gogol N.V. Collected Works. Vol. 3. Moscow; Leningrad; AN SSSR; 1938. p. 191–214. (In Russ.)

- [The I. Lidval House: A Manifesto of Northern Art Nouveau and one of the most famous buildings in St. Petersburg] [Electronic resource]. (In Russ.) Available at: https://dzen.ru/a/YyOEMdgWizTbyA0d (accessed 03.09.2024).

- Dostoevskij F.M. [Crime and Punishment] In: Dostoevskiy F.M. Collected Works. Vol. 6. Leningrad; Nauka; 1973. (In Russ.)

- Kritskaya A.V. [Lidwall House a Century Later]. Terra Artis. Iskusstvo i dizayn. 2022;(1):77–87. (In Russ.) Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49454959 (accessed 03.09.2024).

- Pushkin A.S. [Contract for the Lease of an Apartment in the House of Prince S. G. Volkonskaya]. In: [By Pushkin’s Hand. Uncollected and unpublished texts]. Moscow; Leningrad; Academia; 1935. p.791–793. (In Russ.)

- Nadyrova D.A. [Casual Houses of Kazan of the Late XIX – Early XX Centuries as Multifunctional Complexes]. Izvestiya KGASU. 2016;(2):57–63. (In Russ.)

Supplementary files