Том 17, № 3 (2025)

- Жылы: 2025

- ##issue.datePublished##: 22.09.2025

- Мақалалар: 9

- URL: https://bakhtiniada.ru/2076-2577/issue/view/18895

Бүкіл шығарылым

Philology

Stage Translation as a Means of Preserving the Cultural Heritage of Pre-Revolutionary St. Petersburg (on the Example of Martti Wuori’s Play)

Аннотация

Introduction. The multinational environment of pre-revolutionary St. Petersburg was characterized by the activity of diasporic theatrical ensembles. Their performances in native languages, adapting both national and global repertoires, played a key role in preserving cultural identity, developing educational connections, and shaping the urban social milieu. The Finno-Ugric language ensembles, by creating plays of various levels, laid the foundations of the Finnish dramatic school. The stage translation of such plays represents a variant implementation of the author’s intent, preserving culturally significant elements of Russian and Finnish realities of that era. For the first time, a comprehensive analysis of the stage translation of a play based on Finnish-language material has been carried out, with special attention to the transmission of linguistic interference. The study is motivated by the necessity of developing translation strategies for 19th century literary works intended for a modern audience, which require a profound understanding of the historical-linguistic context and bygone cultural realities for their adequate rendering. The aim of the research is to identify and characterize the strategies for conveying culturally specific elements of 19th century Petersburg society into Russian.

Materials and Methods. The material of the study consisted of M. Wuori’s play “The Matchmaking, or How Mother and Father Gave Their Daughter in Marriage” (Naimiskauppa, 1895) and its Russian translation. A linguistic and comparative-contrastive analysis of the translation with the original was applied, including pre-translation, cultural, contextual, semantic, and stylistic analyses aimed at identifying differences and assessing translation losses.

Results and Discussion. The analysis of the genre and stylistic features of the play determined its architectonic-verbal forms and translation strategy. The author proposes the following translation solutions: rendering the heroine’s bilingualism through archaic and colloquial vocabulary, phraseological units, and distorted forms of the Russian language; retaining foreign words in the characters’ lines as a reflection of the phenomenon of foreignomania; translating proper names with consideration of the national culture of the target audience. Generalizations for the theory and practice of stage translation are formulated: mandatory consideration of stage action (naturalness of delivery, possible text reductions or rearrangements), the necessity of cultural adaptation while preserving the author’s style and ensuring accessibility for a new audience.

Conclusion. The conclusions drawn by the author, namely the identified obligatory subordination of the linguistic system to the non-linguistic system within the framework of their joint functioning, the consideration of the audience’s experience alongside the national experience embodied in the original text, contribute to the development of the theory of theatrical translation. A promising direction is the study of artistic and expressive means for conveying the everyday life and morals of the socio-cultural environment of St. Petersburg at the turn of the 19th and 20th centuries.

268-279

268-279

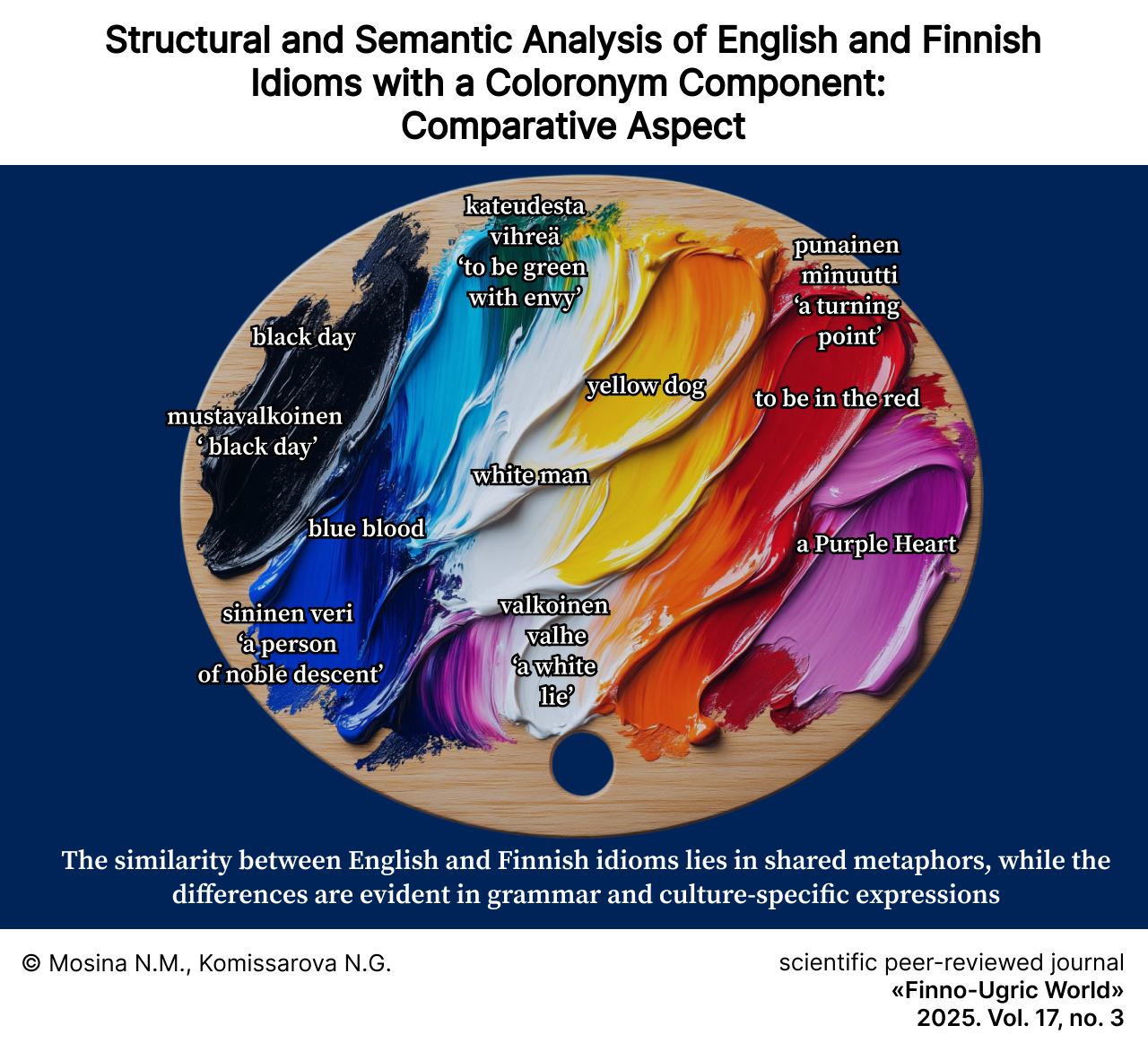

Structural and Semantic Analysis of English and Finnish Idioms with a Coloronym Component: Comparative Aspect

Аннотация

Introduction. The article presents a comparative study of the structural and semantic properties of idiomatic expressions containing a color component (coloronym) in English and Finnish. The relevance of the work is determined by the insufficient study of color perception in cognitive linguistics with respect to this pair of unrelated languages. The aim of the research is to describe the structural and semantic properties and to identify the common features and distinctive characteristics of idiomatic constructions in the English and Finnish languages.

Materials and Methods. The object of the study consists of idiomatic expressions with a coloronym component in the English and Finnish languages. Both general scientific methods (description, classification, systematization, and analysis) and specialized linguistic methods of structural and semantic, componential, and comparative analysis were applied in the work, which made it possible to describe the structural and semantic characteristics of idioms; identify the frequency of coloronyms; determine the basic color categories; and construct a classification according to semantic category groups.

Results and Discussion. The article presents the analysis of the structural and semantic characteristics of idiomatic expressions with a color component in English and Finnish containing a color feature. A total of 283 English and 149 Finnish idiomatic units with a color-related component have been identified. A predominance of achromatic (black, white) and primary chromatic (red, green) color components has been established. A classification of idioms based on the categorical characteristics of a noun, verb, adjective, adverb as well as modality has been developed showing the dominance of nominal groups in both languages. The main function of color idioms is to describe people, objects, phenomena, and abstract concepts.

Conclusion. The results demonstrate both symmetry (the universal perception of basic colors) and asymmetry of the lexical systems under study, contributing to the theory of phraseology and cross-cultural research in color semantics. The research materials may be useful in the compilation of comparative phraseological dictionaries of English and Finnish, as well as in the preparation of scholarly works on the lexicology of the languages studied.

280-292

280-292

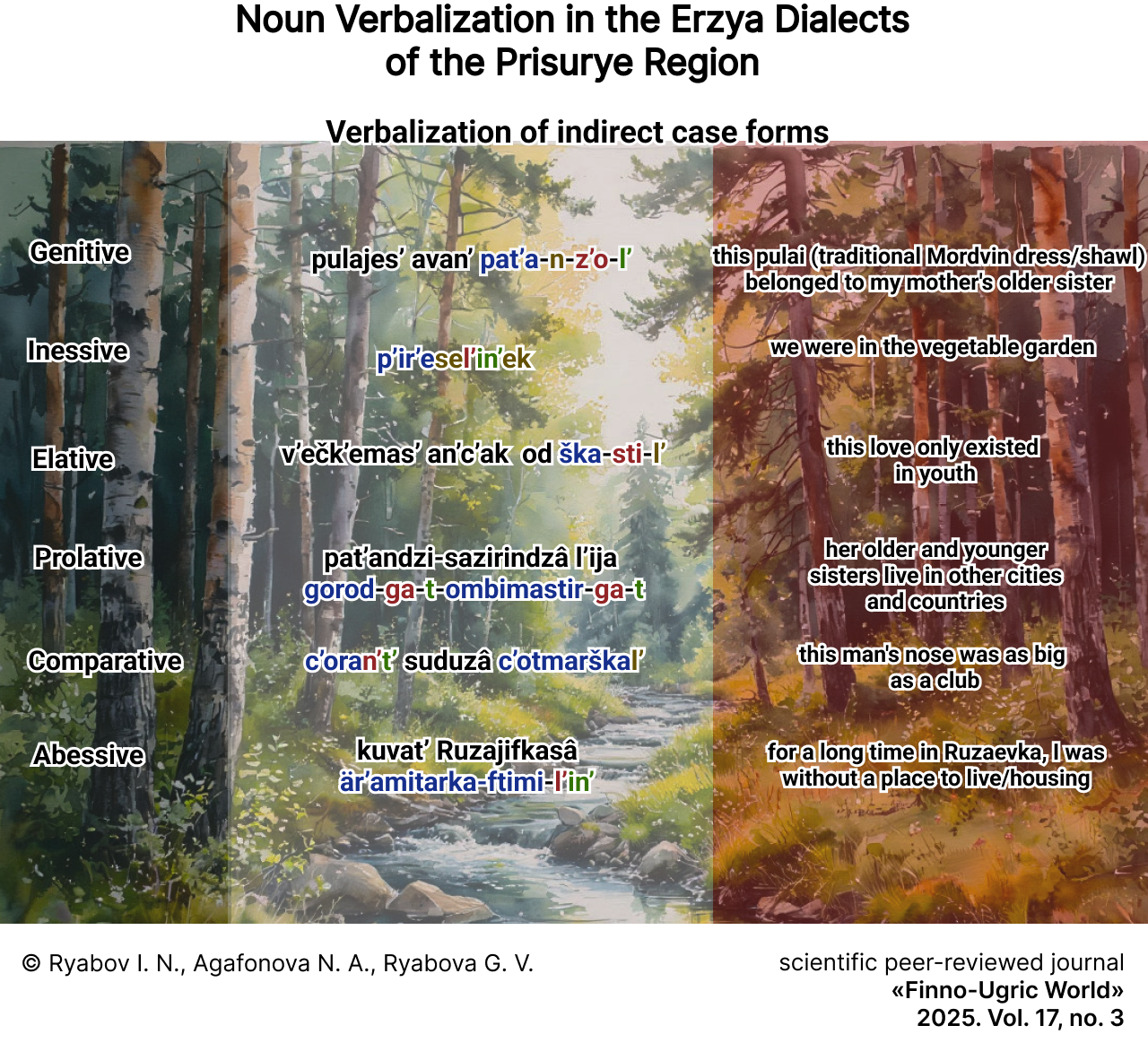

Noun Verbalization in the Erzya Dialects of the Prisurye Region

Аннотация

Introduction. The lexicalization of various parts of speech in the Mordovian languages remains a complex and understudied phenomenon within Finno-Ugric studies. This process is determined by the specific morphological structure of these languages, which is characterized by the presence of declension and conjugation paradigms in the majority of parts of speech, thereby creating preconditions for shifts in their grammatical status. The aim of this study is to examine verbalized nouns using dialectal material from the Erzya subdialects of the Sura region and to identify the distinctive features of the functioning of these word forms.

Materials and Methods. The research material comprised dialectal records compiled by the authors during linguistic expeditions conducted in 2022, 2023, and 2024 to Erzya villages in the Prisurye region of the Republic of Mordovia, Penza Oblast, and the Chuvash Republic. The collection of field material was carried out using a questionnaire-based methodology. The following research methods were employed in the study: the descriptive method, which enabled the tracing of the use of verbalized nouns in the dialectal speech of Erzya language speakers; and the comparative and structural methods, which facilitated the identification and illustration of the specific features governing the formation and functioning of the analyzed word forms within the examined linguistic area.

Results and Discussion. In the Erzya dialects of the Prisurye region, as in the literary Erzya language, the process of lexicalization is widely prevalent. One of its forms is the verbalization of significant and auxiliary parts of speech. Through verbalization, all non-verbs can adopt predicative suffixes and inflect for person, number, and tense, much like verbs. Regarding nouns, however, not all undergo the process of verbalization, but only those with specific semantics that are contextually and situationally determined. Word forms functioning as syntactic wholes are extensively represented in the speech of native speakers. These neologisms are not uniform in their phonetic and morphological characteristics: in the dialects of Chuvash Prisurye, unlike other dialects of the Prisurye landscape, the consonant -j-, an interfix, appears before -a-, the present tense suffix, in the formation of verbalized noun forms. The functioning of these neologisms in the Erzya dialects of the Sur region reflects the specificity of the area under consideration.

Conclusion. An analysis of the linguistic material from the studied area has demonstrated that nouns of the primary declension actively adopt predicative suffixes and exhibit conjugation paradigms. The conducted research has revealed that verbalized forms in the nominative and oblique cases partially retain both their lexical and case meanings, while the verbal morpheme indicates the person, number, and tense of the action. A dialectological study of the verbalization of other parts of speech would provide an opportunity to elucidate the specific features and tendencies in the lexicalization of the Mordovinian languages.

293-306

293-306

Historical Studies

The 18th-Century Monument “Description of the Siberian Kingdom...” by G. F. Miller: A Historical and Cultural Overview of the Life of the Ostyaks

Аннотация

Introduction. In recent decades, researchers have been actively studying written sources of the past stored in central and regional archives across the country. G. F. Miller’s work “Description of the Siberian Kingdom...” presents a portrayal of the life of the indigenous peoples of Siberia, based on the author’s personal observations. Particular attention in the source is given to information about the Ostyaks – descriptions of their culture, daily life, religion, and interactions with other peoples inhabiting Siberia. The analysis of the scholar’s work is of great importance in the context of preserving the country’s cultural heritage, which underscores the relevance of this study. The aim of the research is to conduct a historical and cultural overview of the life of the Ostyaks in Siberia based on the chronicle source.

Materials and Methods. The material for the study was the first comprehensive work on the history of Siberia from the late 18th century – “Description of the Siberian Kingdom and All Events That Occurred Therefrom the Beginning, Especially Since Its Conquest by the Russian State to the Present Times” by G. F. Miller. The study integrates linguistic source studies and functional-stylistic approaches, which together constitute a linguo-textological analysis of historical documents. In accordance with these directions, the descriptive method and the method of continuous sampling were applied to conduct the analysis and address the research tasks. In examining the structure of the source, the method of componential analysis was employed to identify the lexical meaning of each lexeme in the text of the document, the totality of which defines its content.

Results and Discussion. The author has conducted a historical and cultural analysis of the ethnography of the Ostyaks, historically inhabiting the territories of Siberia, their culture, religion, daily life, settlement patterns, and interactions with other peoples. By describing the life of the indigenous population of Siberia with reliable accuracy, the scholar has made a significant contribution to the development of Russian historical science.

Conclusion. The research materials contribute to the development of a specific branch of linguistics – linguistic source studies. The most valuable aspect is the analysis of the encyclopedic information presented in the article about the life of the indigenous people of Siberia, described based on the scientist’s personal observations. Furthermore, it has been proven that the scientist’s work can indeed form the source basis for studying the history of Siberia’s formation as an important territory of Russia and deserves special attention from philologists, historians, geographers, ethnographers, and cultural experts.

307-315

307-315

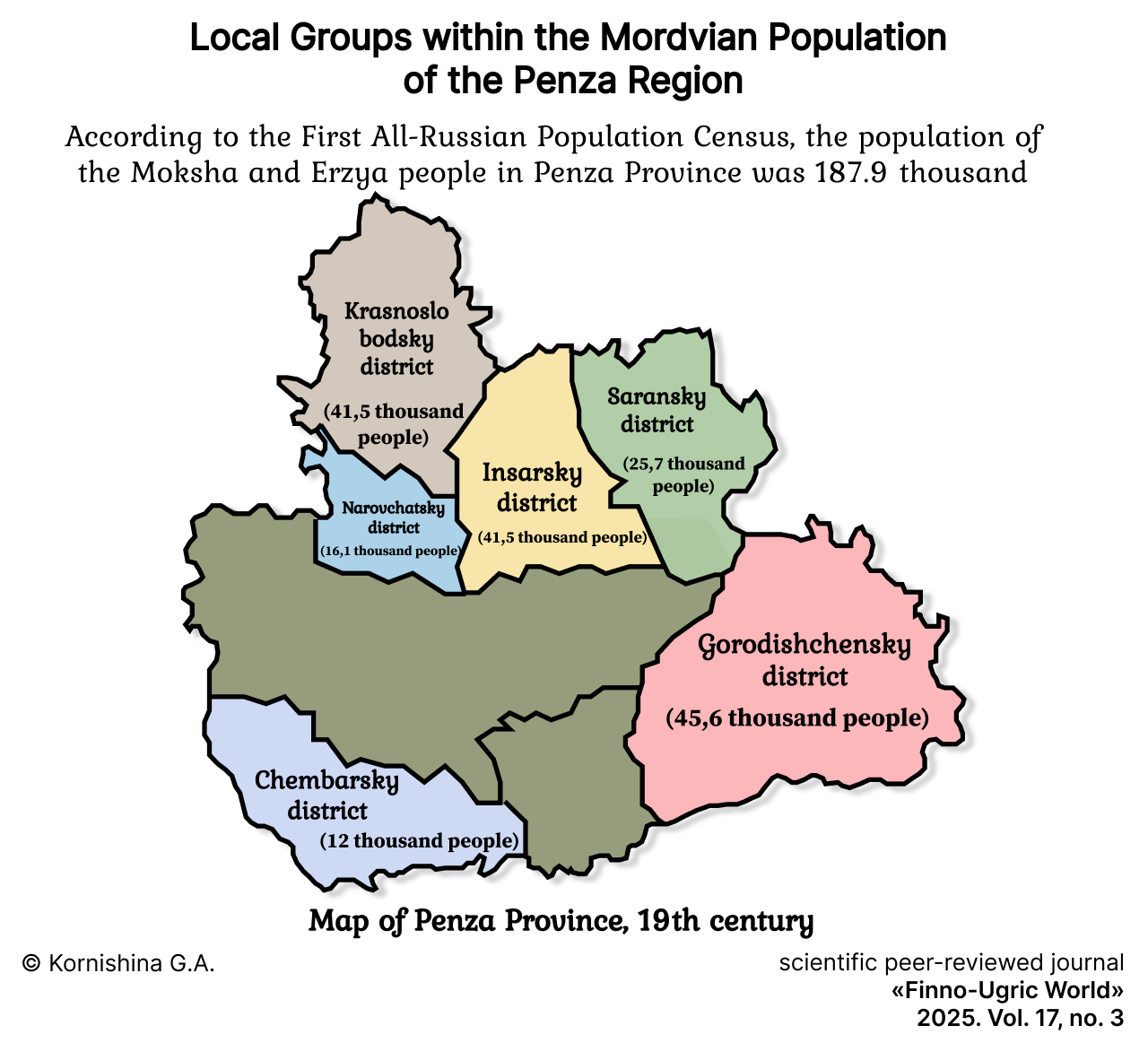

Local Groups within the Mordvian Population of the Penza Region

Аннотация

Introduction. One of the pressing problems of modern ethnological science is the development of a generally accepted view of the ethnographic structure of the peoples of our country. This also applies to the Mordvin ethnic group, the structure of which covers a number of hierarchical taxa. Of considerable interest in this regard is the structure of the Mordvin population of the modern Penza region. The purpose of this study is to study the features of the formation of individual local or, more precisely, small local groups that formed in its composition as a result of migration processes.

Materials and Methods. The sources for writing the article were the data of the First General Population Census of the Russian Empire in 1897, the population censuses of the Soviet and post-Soviet periods. Scientific publications on the topic under consideration were also used. The methodological basis of the study is complex. It includes general logical and theoretical methods that made it possible to reveal the temporal and spatial changes occurring among local groups.

Results and Discussion. As a result of the study, it was revealed that among the Mordvin population of the modern Penza region, several small local groups can be distinguished, which combine elements of culture inherent in both Moksha and Erza. Their formation occurred mainly in the 17–18th centuries as a result of the migration of Moksha and Erza both across the territory of the Penza region itself and from the territories of neighboring regions. The structure of the Mordvin population of the modern Penza region includes several hierarchical taxa. Undoubtedly, this community is an integral part of the Mordvin ethnic group. Representatives of both its subethnic groups, Moksha and Erza, live in this region. The Mordvins of the Penza region are also an integral part of two ethnoterritorial groups – the northwestern Moksha group and the Penza-Saratov ethnoterritorial group. In addition, smaller local groups are distinguished in the Mordvin population of the region in question.

Conclusion. The author’s conclusions contribute to the study of the problem of the structure of the Mordvin ethnic group and the existence of a certain hierarchy of ethnic and ethnocultural taxa in its structure.

316-324

316-324

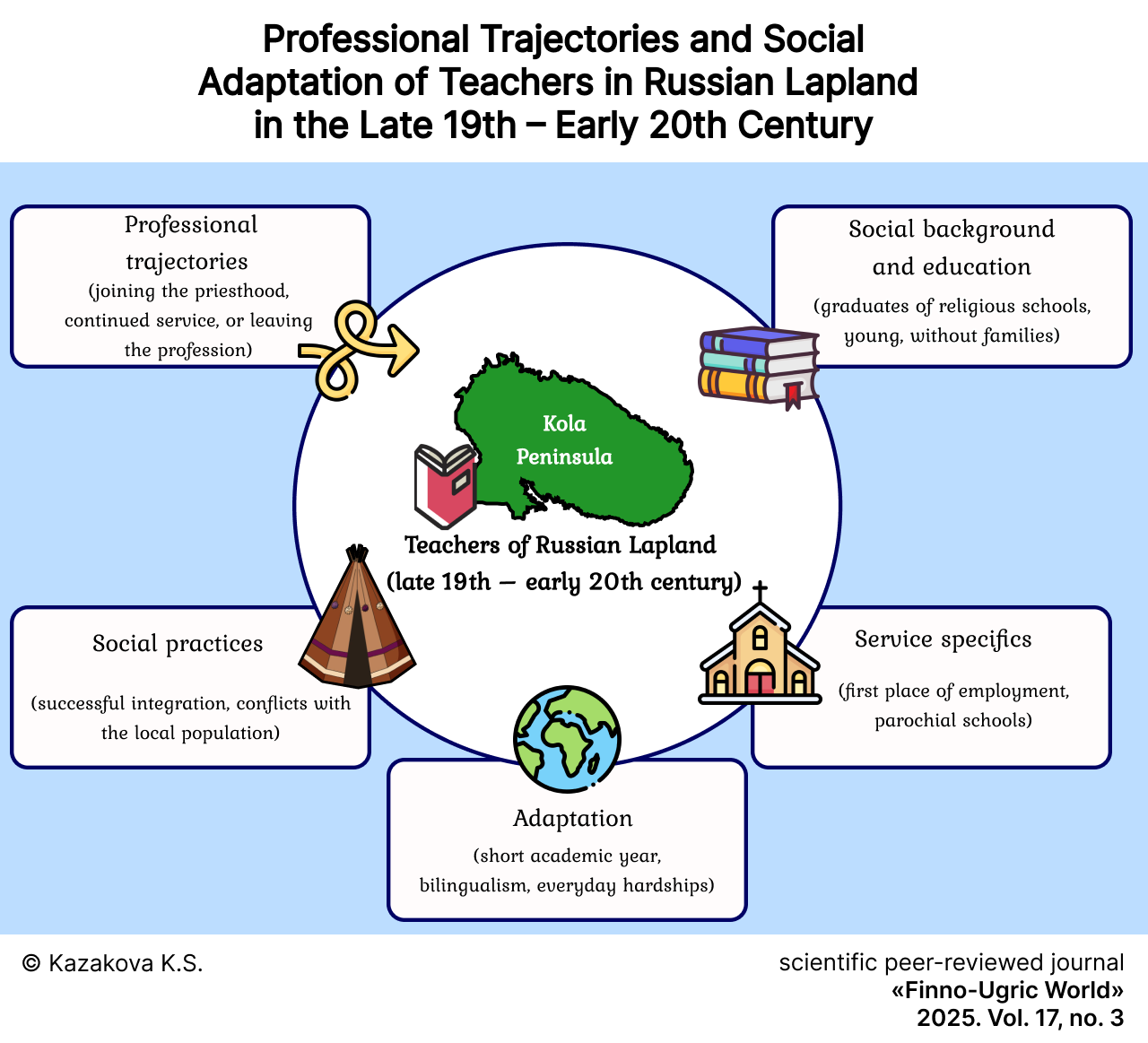

Professional Trajectories and Social Adaptation of Teachers in Russian Lapland in the Late 19th – Early 20th Century

Аннотация

Introduction. The research problematique encompasses issues pertaining to the functioning of the cultural milieu under ‘borderland’ conditions and the adaptation of ethnic cultures and their representatives to both the North and to one another throughout the period under consideration. This work examines the process of the formation of the socio-professional group of teachers within the European Arctic region from the late 19th to the early 20th century, alongside the nature of interethnic interaction with the Sámi population. The study aims to analyse the variability of individual teacher trajectories and to identify the specific characteristics of the teachers’ social adaptation within the Sámi pogosts of Russian Lapland.

Materials and Methods. This article is based on previously unstudied documents introduced into the scholarly domain for the first time, including service records of teaching personnel, reports from district school inspectors, and personal petitions from teachers. Engaging with this specific corpus of sources is complicated by the fragmented nature of the archival base. The materials do not constitute a unified collection but are instead dispersed fragmentarily across several repositories: the State Archive of Arkhangelsk Oblast, the National Archive of the Republic of Karelia, and the State Archive of Murmansk Oblast. The research methodology employed both general scientific and established historical methods, including analysis, synthesis, comparative typology, and a problem-chronological examination of issues. To investigate professional trajectories, the study utilises the historical-biographical method.

Results and Discussion. Within contemporary historiography, the professional biography is increasingly incorporated as a distinct methodological lens for gauging sociocultural processes. This article reconstructs the professional trajectories of instructors within parish schools located in the Sami pogosts of Russian Lapland, providing data pertaining to their social origins and educational attainment. Biographical evidence indicates that the majority of these teachers were young, unmarried individuals for whom the Kola North constituted their first appointment following their formal education. In their professional capacity, these educators were compelled to adapt to the specificities inherent to an "allogenous" school system, notably the abbreviated academic year, irregular attendance of children engaged in the economic activities of the adult community, and the necessity of reciprocal bilingual communication. Successful adaptation within a Sami pogost facilitated an expansion of the social functions delegated to the teacher. Furthermore, the article analyses behavioural models that precipitated confrontation with the local populace and resulted in the individual’s compelled relocation.

Conclusion. Social practices of interaction with the Sami population influenced both the professional and domestic spheres of a teacher's life. The findings of the study indicate that a teacher's understanding of local cultural specificities was a determinant of their successful adaptation and aligned with the expectations of the local community. The attitude towards the teacher was projected onto the school as a whole and was formally recorded in the resolutions of village assemblies. The obtained results hold significance for historical, cultural, and social inquiries and can be applied to the study of intercultural communications in the Arctic regions of Russia.

325-337

325-337

Cultural Studies

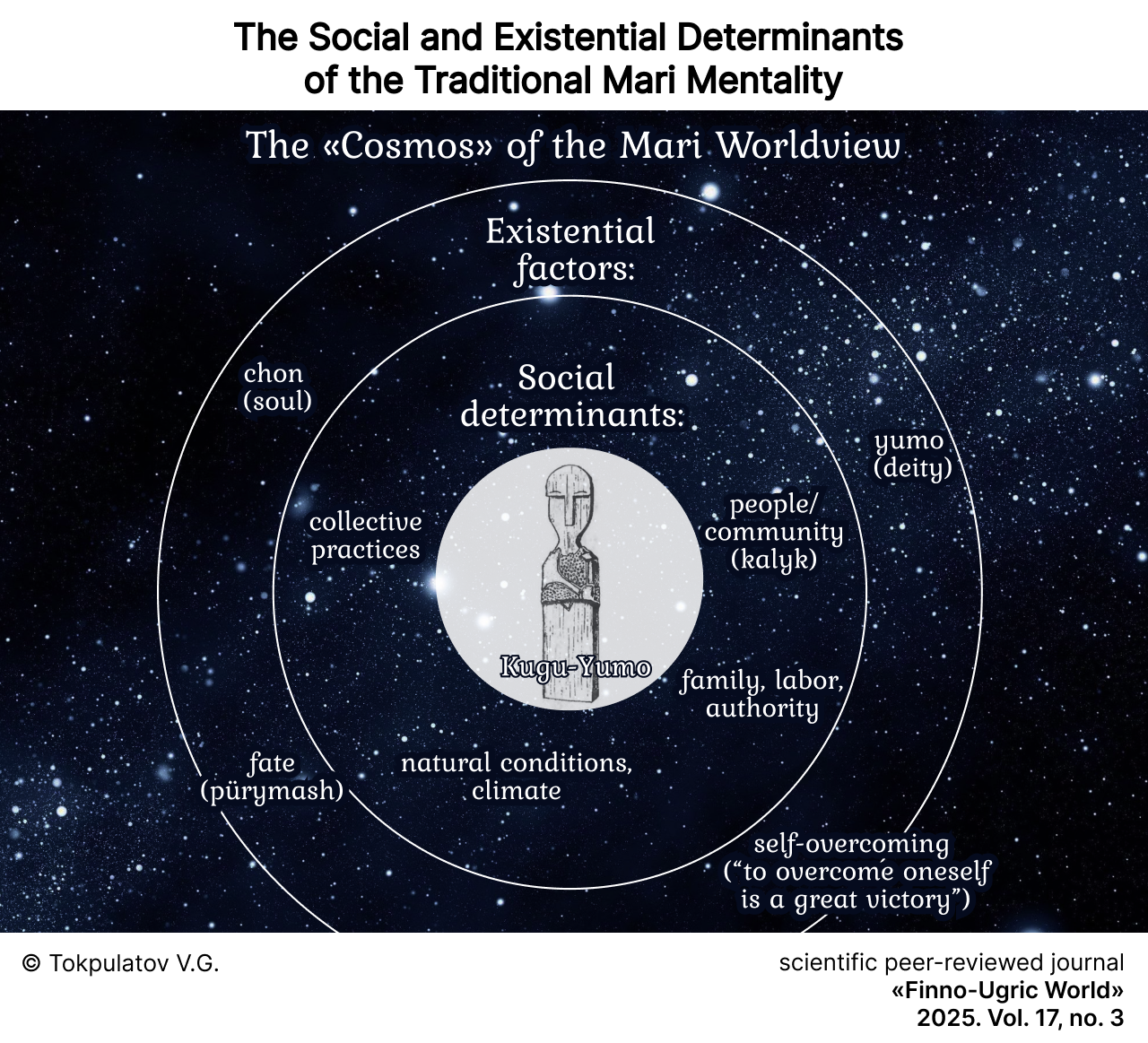

The Social and Existential Determinants of the Traditional Mari Mentality

Аннотация

Introduction. Of current academic concern is the scarcity of research on Mari folklore, particularly proverbs, from the perspective of neoclassical determinism. The objective of this study is to identify and analyse the mechanisms and specific nature of the influence exerted by objective (external/social) and subjective (internal/existential) determinants on the formation and functioning of the traditional Mari mentality, as expressed within folklore texts.

Materials and Methods. The subject of this research comprises proverbs (kalaykmut) and ethnographic sources that reflect conceptions of the category of sociality and causality within Mari culture. The methodological foundation is constructed upon the theory of neoclassical determinism. This study employs methods of comparativism to juxtapose archaic and contemporary texts, hermeneutic analysis aimed at interpreting sacred meanings, and the method of generalisation to identify universal patterns within the folklore heritage.

Results and Discussion. Existential determinants, articulated through the concepts of ‘Yumo’ (deity) and ‘chon’ (soul), play a predominant role in the Mari mentality. Social conditions are mediated through spiritual practices, and the Mari worldview is characterized by properties of fractality and heterarchy, which indicates a recurrence of cultural patterns across different levels of being.

Conclusion. The obtained findings indicate the necessity of revising the classical conception of social determinism by incorporating the intrinsic freedom of the individual and the spiritual components of culture. The practical significance of the study is demonstrated by the potential application of its conclusions within the realms of ethno-cultural education and interdisciplinary research pertaining to Finno-Ugric peoples.

338-348

338-348

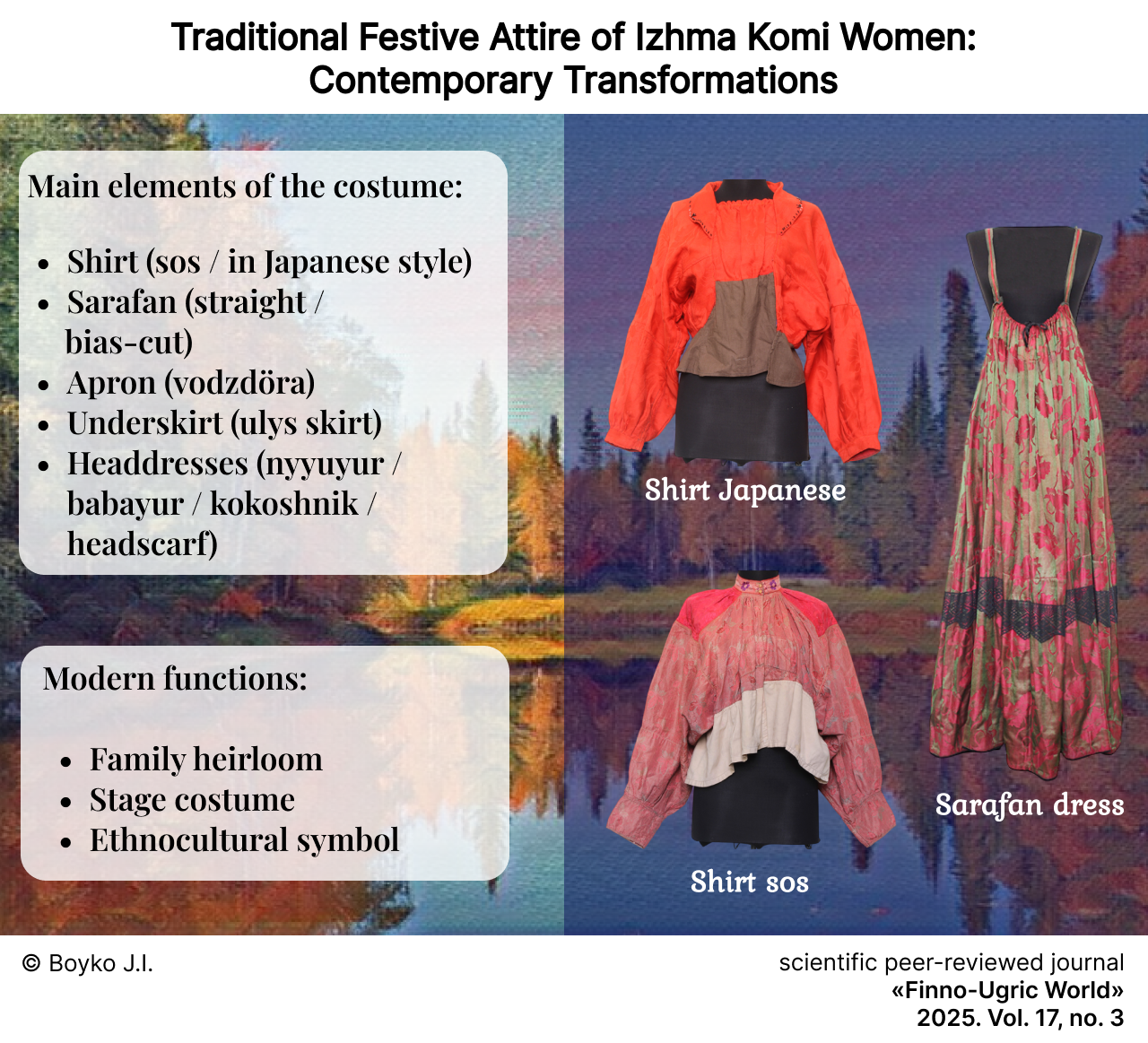

Traditional Festive Attire of Izhma Komi Women: Contemporary Transformations

Аннотация

Introduction. The traditional costume complex, which occupies a distinctive place in the cultural heritage of any people, has long attracted the attention of researchers across a broad range of humanities. The folk festive women’s clothing of the Izhma Komi, a local variant whose specific characteristics remain insufficiently studied to this day, ranks among the most vivid and sought-after elements of their ethnic culture. The aim of this study is to examine the current state of the traditional festive attire of Izhma Komi women residing in the Izhma District of the Komi Republic.

Materials and Methods. The foundation of this article is built upon materials gathered during field research conducted in the Izhma District of the Komi Republic (specifically in the villages of Izhma, Sizyabsk, Mokhcha, and Mosh’yuga). Data collection methods employed included interviews, participant observation, and photographic documentation. The analysis and interpretation of the material were conducted within the framework of empirical description, comparative-historical, and retrospective methods. These approaches enabled the identification of variations and local specificities in the festive costume of Izhma Komi women, the documentation of contemporary practices related to its preservation, and the determination of the costume’s functions.

Results and Discussion. The foundation of the Izhma Komi festive women’s attire is the North Russian sarafan ensemble, the variability of which continues to be defined by socio-age characteristics to the present day, distinguishing between maidens’ and women’s garments. Field research materials document that informants typically possess traditional clothing inherited from previous generations, manufactured approximately a century ago, as well as attire sewn from contemporary fabrics according to historical patterns. A common practice involves acquiring well-preserved costume components from fellow villagers or commissioning the sewing of an Izhma outfit from local craftswomen who specialize in the production of folk costumes. The investigation has revealed that the traditional women’s costume, though no longer in active daily use, remains in demand; it is preserved as a family heirloom, serves as festive outfit, and functions as stage costume for performers in folk ensembles.

Conclusion. New materials, obtained during field research, have been introduced into scholarly discourse; these materials serve to supplement existing information on the traditional costume complex of the Izhma Komi and to elucidate the specificities of its contemporary state.

349-360

349-360

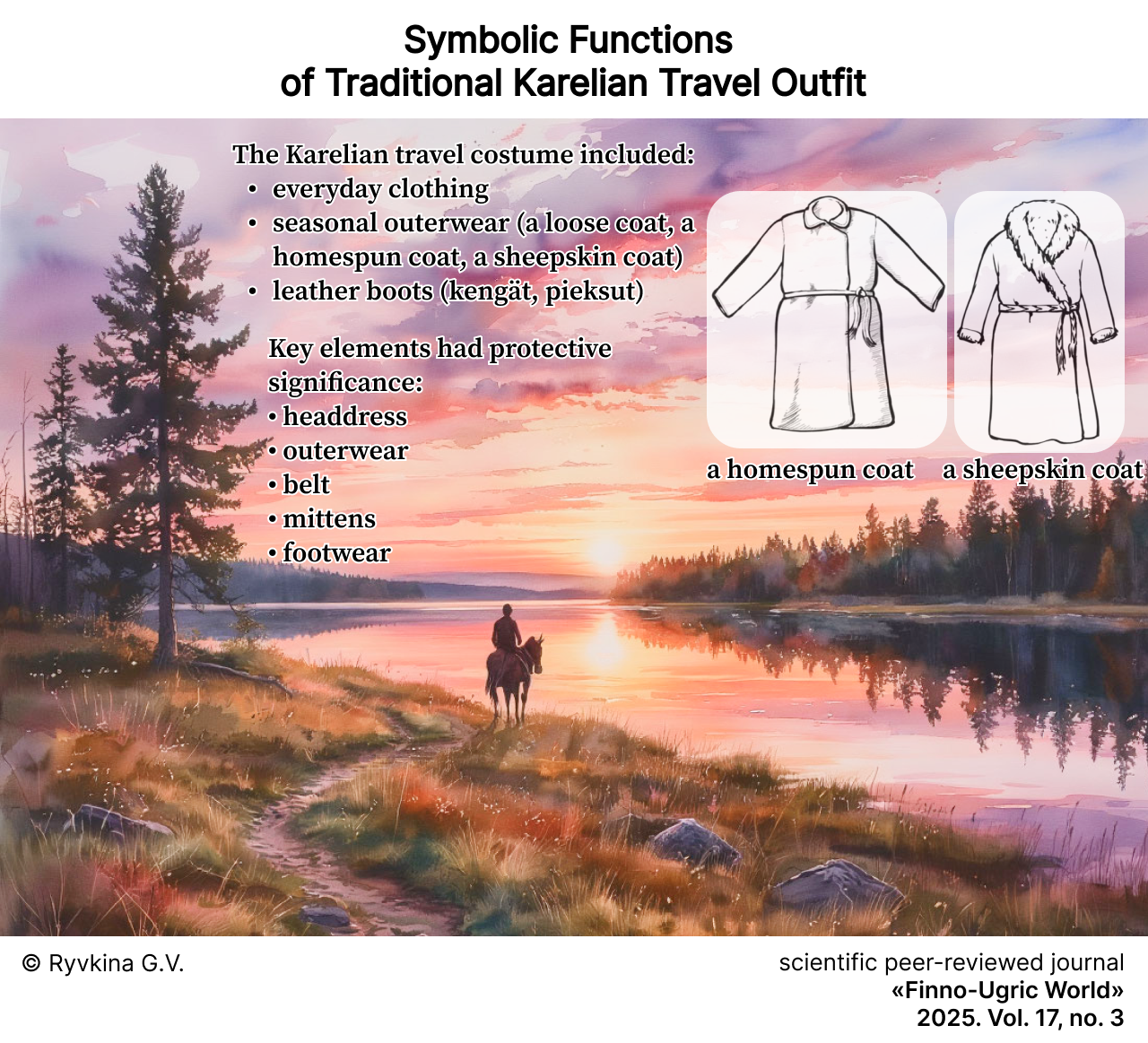

Symbolic Functions of Traditional Karelian Travel Outfit

Аннотация

Introduction. In contemporary scholarly literature, there are gaps in the study of the semantics of traditional Karelian clothing, particularly the symbolism of the travel costume, as the culture of mobility among the Karelians has long remained outside the interests of researchers. The aim of the study is to analyze the sign-symbolic functions of the Karelian travel costume, which will provide insights into the mythological beliefs and rituals of the people related to the road, as well as into Karelian spatial mythology as a whole.

Materials and Methods. The source base of the research comprises archival ethnographic collections and the author’s field materials recorded among southern Karelian groups between 2018 and 2024. In preparing the article, the analysis of the sign-symbolic functions of Karelian clothing was applied within the framework of the functional approach, which made it possible to identify the main components of the travel costume that served as an additional protective amulet.

Results and Discussion. As a travel outfit, the Karelians used everyday clothing, supplementing it with specialized types of outerwear. Analysis of the sign-symbolic functions of the costume identified the mandatory elements of a traveler’s clothing: a headdress, outerwear, a belt, mittens, and footwear. These components were endowed with symbolic meaning: they prevented the influence of hostile forces on the traveler, established a boundary between the person and the “foreign” world, creating a safe zone around the traveler in a potentially dangerous road environment, and served as a person’s road marker.

Conclusion. The research results contribute to the study of the traditional worldview of the Karelians and the national specifics of their material culture through the lens of movement. The materials presented in the article may be useful for researching the travel culture of related peoples. The prospects for further research are seen in the continued study of the symbolic function of Karelian travel footwear.

361-372

361-372