The Social and Existential Determinants of the Traditional Mari Mentality

- Авторлар: Tokpulatov V.G.1

-

Мекемелер:

- Mari Research Institute of Language, Literature and History named after V. M. Vasiliev

- Шығарылым: Том 17, № 3 (2025)

- Беттер: 338-348

- Бөлім: Cultural Studies

- ##submission.dateSubmitted##: 31.03.2025

- ##submission.dateAccepted##: 21.04.2025

- ##submission.datePublished##: 22.09.2025

- URL: https://bakhtiniada.ru/2076-2577/article/view/285819

- DOI: https://doi.org/10.15507/2076-2577.017.2025.03.338-348

- EDN: https://elibrary.ru/ublbwu

- ID: 285819

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Аннотация

Introduction. Of current academic concern is the scarcity of research on Mari folklore, particularly proverbs, from the perspective of neoclassical determinism. The objective of this study is to identify and analyse the mechanisms and specific nature of the influence exerted by objective (external/social) and subjective (internal/existential) determinants on the formation and functioning of the traditional Mari mentality, as expressed within folklore texts.

Materials and Methods. The subject of this research comprises proverbs (kalaykmut) and ethnographic sources that reflect conceptions of the category of sociality and causality within Mari culture. The methodological foundation is constructed upon the theory of neoclassical determinism. This study employs methods of comparativism to juxtapose archaic and contemporary texts, hermeneutic analysis aimed at interpreting sacred meanings, and the method of generalisation to identify universal patterns within the folklore heritage.

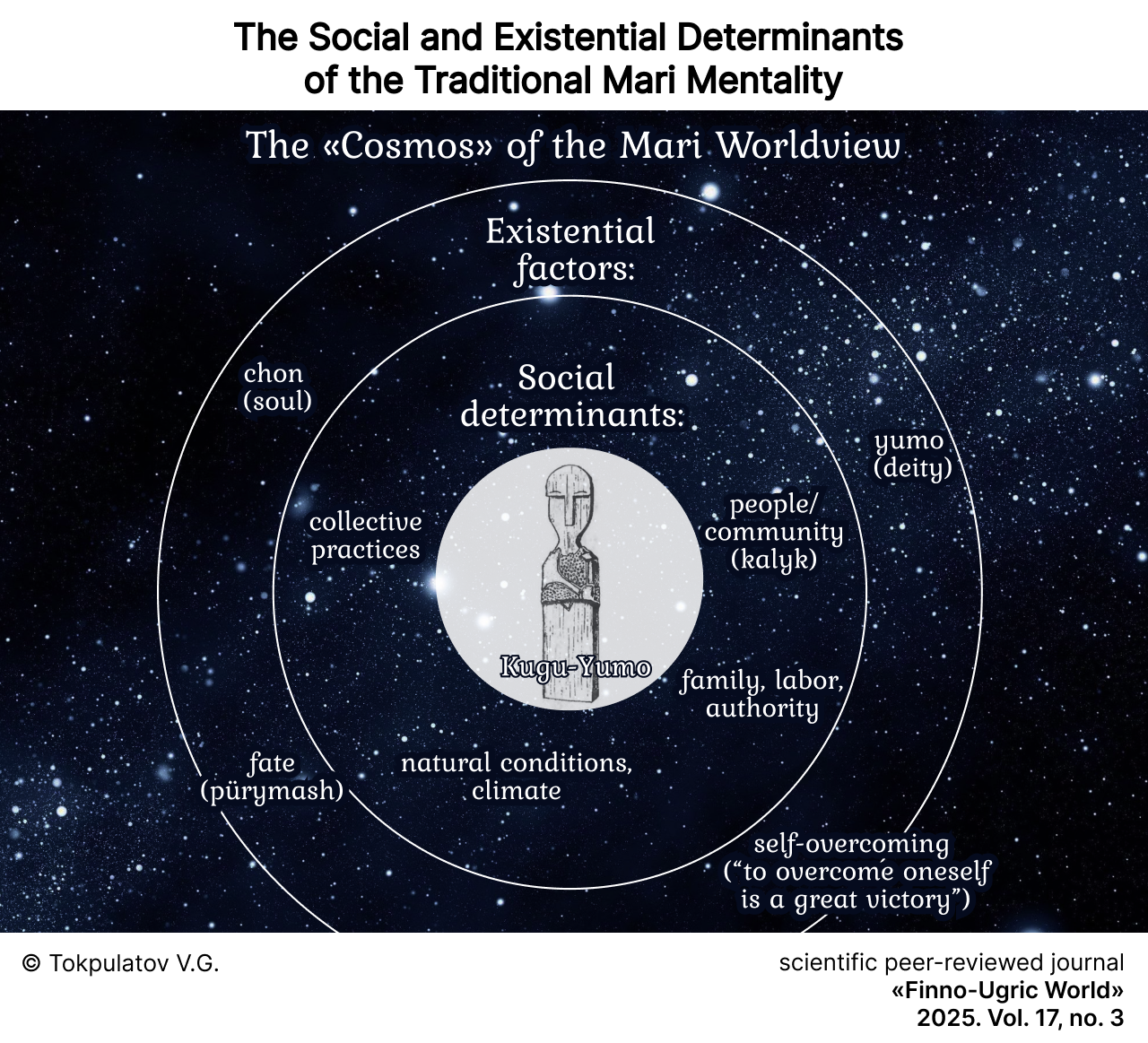

Results and Discussion. Existential determinants, articulated through the concepts of ‘Yumo’ (deity) and ‘chon’ (soul), play a predominant role in the Mari mentality. Social conditions are mediated through spiritual practices, and the Mari worldview is characterized by properties of fractality and heterarchy, which indicates a recurrence of cultural patterns across different levels of being.

Conclusion. The obtained findings indicate the necessity of revising the classical conception of social determinism by incorporating the intrinsic freedom of the individual and the spiritual components of culture. The practical significance of the study is demonstrated by the potential application of its conclusions within the realms of ethno-cultural education and interdisciplinary research pertaining to Finno-Ugric peoples.

Толық мәтін

Введение

Платон и Аристотель заложили основы концепции детерминизма в античной философии. Они считали, что всем в мире вещей управляют идеи (eidos) и целевая причина определяет всю последующую динамику. Альберт Эйнштейн в известной фразе God does not play dice («Бог не играет в кости») выразил неприятие идеи случайности в физике. Также в науке различались 1) жесткий (лапласовский) детерминизм, отождествляемый с причиной и понимаемый как одностороннее механическое воздействие или внешний толчок (природа, бог, «часовщик») и 2) частичный (например, юмовский), психологически ориентированный детерминизм, без опоры на божественное предопределение всего. Непосредственно в марийской культуре примером проявления детерминизма может служить народная пословица: Ик кӱрылтмӧ лышташланат уло тӱня чытырналт кая «Даже один сорванный листок содрогает весь мир».

Детерминизм (от лат. determinare – определять) – философская концепция о всеобщей причинности. О нации в детерминизме немало противоречий: причины национальной динамики определяются во внешних силах, таких как космос, природа, бог, пассионарность, проекты элит, производство, и внутренних – архетипы, этнопсихология, неврозы и др. В таком ракурсе вопрос о статусе идеи нации в марийских культурных текстах ставится впервые в регионалистике. Данный феномен отражает социальную действительность и отношение к ней, разделяемое самим сообществом.

Объектом исследования является понимание детерминизма в культуре народа мари, предметом – определение социальных причин и следствий в ментальности на примере пословиц и поговорок, источников о традиционной религии.

Цель исследования – рассмотреть социум в марийском фольклоре с позиций детерминизма. Цель статьи определила следующие задачи: 1) сформировать детерминистский подход, соответствующий теме исследования; 2) дифференцировать социальную причину в научной литературе о марийской ментальности, в калыкмут (пословицах и поговорках).

Обзор литературы

Основу исследования составил неоклассический детерминизм Г. П. Меньчикова [1], дополненный современными интерпретациями антропоцена П. Жука [2] как социально-культурного и политического конструкта, что акцентирует роль экономико-политических факторов в формировании коллективного сознания. В сочетании с подходами, исследующими взаимосвязь социальных детерминант и индивидуального самоопределения (Баумейстер, Мюллер и др. [3; 4]), это создает основу для анализа менталитета как динамичного процесса.

Концепция «ориентализма» (Э. Саид, Г. К. Бхамбра и др. [5]) раскрывает механизмы формирования менталитета через призму взаимодействия локальных традиций и внешних влияний, преодолевая бинарность «центра» и «периферии». Методология Б. Латура [6], отвергающая противопоставление микро- и макроподходов, смещает фокус на изучение сетей взаимодействий природы, социума и духовности.

Марийский фольклор привлекал внимание многих зарубежных и отечественных исследователей. Финские, венгерские и немецкие ученые разрабатывали сравнительно-типологические аспекты (О. Беке, И. Г. Георги, М. А. Кастрен)1, а российские исследователи сосредотачивались на систематизации и этнокультурной специфике фольклорного наследия (Н. И. Золотницкий, С. К. Кузнецов, И. Н. Смирнов)2.

К. А. Четкарев – первый в Марийском крае кандидат филологических наук (1938 г.), один из первых профессиональных фольклористов. Известен как составитель сборников марийских народных сказок3. Историческое самосознание в фольклоре отражается в легендах и преданиях, систематизированных В. А. Акцориным. В последние десятилетия рассматриваются культурологические аспекты марийского фольклора: трудолюбие, традиции, семейные ценности выделяются в качестве ключевых (Л. А. Абукаева, Р. А. Кудрявцева, Г. Е. Шкалина и др.). Этические вопросы и детерминизм в духовной культуре народа мари ранее рассматривались в философских текстах, и в качестве первопричины бытия отмечалась всеобъемлющая категория Ю и близкие по онтологическим свойствам боги – Шочынава (Богородица), Тӱҥ Тӱҥалтыш (Первоначало), Тӱня Юмо (Бог мира), Ош Поро Кугу Юмо (Светлый Добрый Великий Бог), Пӱрышӧ Юмо (Предопределитель). Концепт «юмо» воспринимается как всемогущий и всеведущий бог, который управляет миром и контролирует все процессы в нем; он считается создателем земли, неба, солнца, луны и звезд, всех живых существ, включая людей; обладает абсолютной властью над всеми явлениями природы и человеческой жизнью4. Традиционная религия последовательно признает социальные детерминации: Мер Юмо (Общинный Бог), Казначей Юмо (Хранитель денег), Курык Кугыза (Хозяин горы), Керемет (Родоначальник), Пиямбар (Пророк). Социальное бытие предстает неоднозначным, потому что его определяют люди: Шеме – да шеремет, ошо – да керемет «Черно – да дорого, бело – да черт»5. Однако, несмотря на длительную историю изучения, остаются недостаточно исследованными семиотические и антропологические аспекты, что открывает перспективы для применения современных междисциплинарных подходов к анализу марийской традиционной культуры.

Культурное сознание народа мари исследуется Г. Е. Шкалиной, Н. Н. Глуховой, Н. С. Поповым [7‒9] на основе мифологического сознания, архетипов, фольклора, литературы и традиционной культуры: мировоззрение описывается не только в дуалистическом ключе, но и как объемно воспринимающее этот сложный мир6. На конкретном материале показано, как именно мифология, религия, виртуальность и фольклорные герои функционируют в современном марийском сознании, выступая активными детерминантами этнической идентичности [10–13].

Этнос в марийской культуре трактуется как результат объективных влияний, этничности и экзистенциальных факторов7. Однако существующие работы, охватывая аспекты детерминизма и марийской культуры (фольклор, религия), не систематизируют социальные и экзистенциальные детерминанты традиционного менталитета, это определяет новизну данного исследования.

Материалы и методы

Материалами исследования служат источники (по фольклористике, лингвокультурологии, философии) о понимании социальной детерминации в культурном сознании на основе калыкмут (пословиц и поговорок). Поиск был сфокусирован на фольклоре, отражающем социальную детерминацию. В основном это термины калык (народ) как категория социального бытия и амал, йӧн, прямо отражающие понимание причинности. В данной категории фольклора имеются как более распространенные в народе калыкмут (Йӧным мушо йӧрым кочкеш «Находчивый всегда в достатке»; Уш-акыл калыкыште «Мудрость в народе»), так и менее известные, редкие, устаревшие. Методологическая основа исследования – неоклассический детерминизм как «учение о различной взаимозависимости конечных явлений природы, общества и мышления, отражающее через эту взаимозависимость разную степень и форму активности самодвижущегося бытия в различных формах детерминации»8.

В работе для исследования феномена этноса в детерминизме на разных этапах развития науки и для внутреннего сравнения элементов марийской культуры применялся метод компаративистики. Архаика акцентирует внешние детерминации (воля богов), тогда как пословицы начала XX в. вводят субъективные факторы (Шкендым шке кучо – айдеме лият «Воздержи самого себя – будешь человеком»)9. Сопоставляются объективные (природные, социальные) и субъективные (экзистенциальные) причины, а также семантика различных трактовок терминов амал, йӧн.

Герменевтический анализ направлен на реконструкцию скрытых смыслов детерминизма в духовной культуре и фольклоре с философско-культурологических позиций. Например, пословица Ик йогын вӱдыштӧ шкендым кок гана ончаш ок лий («В одной текучей воде дважды себя не увидишь»)10 интерпретируется не только как констатация изменчивости мира, но и как призыв к осознанию уникальности каждого момента, где человек сам становится причиной своих действий.

Результаты исследования и их обсуждение

Классическая философия рассматривает понятие «этнос» как линейную систему, гармонично и поступательно развивающуюся согласно проекту бога, космоса и иных абсолютов. Причина у М. Цицерона понимается как «то, что своим наличием необходимо производит (efficit) то, чему оно является причиной»11, т. е. у любой причинно-следственной связи имеется элемент необходимости. Понятие «нация» он использует в значении «природный» (происходить биологически) и считает, что сила – в народе, но авторитет должен принадлежать сенату. Бог (мировой разум) наделяет власть авторитетом/легитимностью12. Августин Аврелий в работе «O Граде Божьем» связывает категории справедливости и народа: «где нет истинной справедливости, там не может быть и совокупности людей, соединенных взаимно согласием в праве; следовательно, не может быть и народа»13. Для богослова без справедливости нет ни легитимной власти, ни самого народа.

Ш. Л. де Монтескье утверждал, что климат, география и природа страны оказывают непосредственное влияние на формирование политических институтов, законодательства и общественного устройства: жаркий климат способствует лености и деспотизму, тогда как умеренные климатические условия способствуют свободолюбивым обществам14. Детерминизм Юма ‒ это эмпирически обоснованный компатибилизм, где необходимость сводится к психологической привычке ожидать регулярных связей, а не к метафизическому принуждению [14]. Для П. Лапласа, апологета жесткого детерминизма, случайность была лишь иллюзией, порожденной неспособностью человека учесть все причинно-следственные связи. Он утверждал, что совершенное знание законов природы позволило бы предсказывать любое событие без исключений15.

Для лингвофилософской концепции язык не просто инструмент общения, а «дух народа» (Volksgeist), который предопределяет его идентичность, вырастает из общей языковой и культурной матрицы и не сводится к политическим или экономическим факторам (В. Гумбольдт)16.

В рассматриваемых классических идеях о причинах развития общества подчеркивается природа, божественный порядок, справедливость, власть, национальный дух.

Неклассическая философия выявляет энергийную, хаотическую, оборотную сторону бытия, в качестве причины отмечаются врожденные в человеке свойства, его природа (пассионарность, «дух нации», энергии и др.). В раннем (глубинном) психоанализе «народ» понимается как общность людей с идентичными психическими параметрами. Однако проблема детерминации нации усложняется внешними факторами: империализмом как системой, разделяющей человечество на колонии и метрополии, Запад и Восток17. Нация может быть рассмотрена в качестве выражения определенных архетипов, присущих данной группе людей, которые несут в себе элементы коллективного бессознательного (К. Юнг). В работе о социальном детерминизме утверждается, что социальные факты имеют объективное существование и оказывают независимое воздействие на индивидов (Э. Дюркгейм)18. Исследование влияния культурных и религиозных факторов на формирование нации доказывается на примере протестантской этики трудолюбия, бережливости и рационализма, которые способствовали развитию капитализма в Европе (М. Вебер)19. Ф. Теннис считал, что нация развивается из деревенской общины (Gemeinschaft), когда личные связи уступают место абстрактным социальным институтам (Gesellschaft)20. Данный процесс не отменяет значимости архаичных элементов и этнических мифов в структуре современной нации.

Сторонник плюралистической метафизики утверждал, что множественность мировоззрений и субъективный выбор индивидов влияют на формирование социальной реальности (У. Джеймс). Более конкретно о субъективной реальности: «причина как целительных, так и болезненных процессов лежит в бессознательной сфере нашего духа»21.

Концепция универсального паттерна культуры К. Уисслера демонстрирует, что формирование культурных комплексов связано как с врожденными психофизическими свойствами человека («врожденная экипировка»), так и с функциональной адаптацией к среде. Уисслер синтезирует биологические (зародышевая плазма) и культурные факторы22.

В индетерминистском подходе к области социальной теории утверждается, что будущее зависит от действий свободных людей, способных изменять ход событий: социальные «институты не действуют; действуют только отдельные личности в институтах или через них»23.

Неклассическая философия и глубинный психоанализ подчеркивают роль врожденных свойств человека (пассионарность, архетипы коллективного бессознательного) как ключевых детерминантов формирования национальной идентичности. Это указывает на необходимость учета не только социально-исторических условий при анализе этноса, но и психофилософских аспектов.

Неоклассическая философия обосновывает внутренние детерминации (вершинную психологию): ключевыми становятся потребности самореализации и самоактуализации, превалирование детерминистского мировоззрения (А. Маслоу, В. Франкл)24. В рамках культурологического анализа выявляется бинарная оппозиция между перспективными векторами развития, воплощенными в феноменах интеллигентности и культурной воли, и регрессивными, тупиковыми, но при этом рекурсивно воспроизводящимися формами варварства и монструозности [15]25. В связи с эпохой разрушающейся традиции и упадком универсальных ценностей все больше людей, по замечанию В. Франкла, пребывают в состоянии бесцельности и пустоты. Ответом на данное обстоятельство становится необходимость воспитания в себе умеренного патриота, ценящего красоту народов мира и созидающего локальную среду26.

Социальный детерминизм в интерпретации Б. Латура, основанный на принципах акторно-сетевой теории (ANT)27, радикально переосмысляет традиционные представления о причинности. Согласно ANT, детерминация социальных процессов осуществляется не через линейные и нелинейные причинно-следственные связи, а через гетерогенные сети, где актантами выступают как люди, так и нечеловеческие сущности: технологии, документы, природные объекты и даже абстрактные концепции. Социальное здесь не навязывается извне, а возникает из коллективного перформанса актантов, конструируется в процессе их взаимодействия.

Фольклорист В. А. Акцорин отмечал, что, несмотря на разрозненность множества неоднородных марийских племен, «культурное ядро наших предков восторжествовало и возродило марийский народ» (акрет годсо кугезынан тӱҥ рӱдыжӧ сеҥен да адакат ик марий калыкым шочыктен)28. Теория этноса применительно к марийскому народу отмечает связующее звено между личной и коллективной идентичностью, наделяет этническую группу преемственностью во времени: «существование народа доказывает успех соединения коллективной идентичности с личной идентичностью своих членов»29. Исследование венгерских диаспор30 выявило парадокс: периферийные диалекты, вопреки их маргинальному статусу в информационном пространстве, оказались критически важными для поддержания идентичности. Они аккумулируют архетипические коды, историческую память и коллективные практики, что превращает нацию в гетерогенную, но целостную сетевую структуру. Таким образом, нация предстает не столько как продукт административных границ, а как устойчивая культурно-языковая общность, действующая даже в условиях полилингвизма.

Неоклассическая философия демонстрирует потенциал народа через призму внутренних детерминаций и способности к самоорганизации. Локальное социокультурное пространство представляет собой сложную сеть взаимодействий, где важен каждый элемент.

Наличие детерминизма в марийском фольклоре признается однозначно: отмечаются природные, социальные и духовные детерминации. В марийском языке «причина» обозначается понятием амал и близкими по значению словами йöн, шылтык. О причине: Амал деч посна ӱп пырчат лектын ок воч «Без причины и волосок не выпадет»31 / Амалым кычалашат шот кӱлеш «Уметь надо найти причину»32; Кышаже уло гын, пирыжат уло33 «Если имеются следы, то и волк есть» – за каждым событием скрывается причина. Изи мардежат сескемым тул толкыныш савырен кертеш34 «Даже ветерок оборачивает искру в огненную волну» – при имеющейся причине и неприметные упущения превращаются в катастрофу. Жап ала-могай черымат паремда35 «Какие только болезни не растворяет время» – о значении времени и течении жизни. Ик йогын вӱдыштӧ шкендым кок гана ончаш ок лий36 «В одной текучей воде дважды себя не увидишь» – одно состояние действительности дважды не переживешь. О значении судьбы: Пӱрымӧ кинде-шинчал пӱйым пудыртен пура «Вкусишь уготованные хлеб-соль вопреки всему»; Пӱрымаш деч кугу от лий «Выше своей судьбы не вырастешь»37. Вакш кӱ веле иктӧр пӧрдеш, тӱня тӱрлын савырна38 «Только мельница крутится ровно, а мир оборачивается неоднозначно» – о внимательности к различным побуждающим силам.

О значении социальной детерминации: Кугу (тӱшка) еш дене илаш куштылго39 «Большой семье совместно жить легче» – в эпоху феодализма и становления капитализма в народе ценились крепкие семьи. Вий олымым тодылеш40 «Сила ломает солому» – говорилось о власти в ХIХ в. Фольклорист А. Е. Китиков приводит марийские пословицы с переводом на русский язык, в них читаются представления о сущности и значении категории калык (народ): Калык деч ушан от лий «Умнее народа не будешь»; Калык каласа – акым пуа «Народ скажет – оценку дает»; Калык ойго – кугу теҥыз, шкет ойго – ия лово «Народное горе – великое море, горе одного – тихая волна»; Калыкетым ават гай йӧрате, ачат гай арале «Cвой народ уважай как мать, береги как отца»; Калыкмут – пунчал мут «Народное слово – общее решение»; Калыкым йӧратет гын, калыкат тыйым пагала «Любишь свой народ, и народ уважает тебя»; Калыкым ужде, илышым от уж «Не зная народа, не увидишь и жизни»; Калыкын кузе илымыжым шинчынет гын, талукышто мыняр сӱан улмым пален нал «Если хочешь знать о жизни народа, узнай: сколько свадеб справили в этом году»; Калыкын мурыштыжо – шӱм-чон куатше «В народной песне душевная сила народа»; Калыкыште чылажат уло «В народе все есть»41; Эҥер шке сержым, калык шке йӱлажым вашталта «Река меняет русло, народ – традиции»42; Уш-акыл – калыкыште «Разум ‒ в народе»43; Уло калык шӱлалта гын, тӱтан мардеж тарвана «Если вздохнет весь народ, буря поднимется»44; Сӧй курал дене мӱшкыр ок тем, калыкым тыныс паша пукша «Оружием не насытишься, народ кормится мирным трудом»45; Ик еҥ кугурак кӱ моклакамат тарватен ок керт, уло калык курыкым верже гыч кораҥда «Один человек не тронет с места и большой камень, а народ сдвинет с места даже гору»46; Мардеж деч посна чодыра ок гӱжлӧ, амал деч посна калык ок ойло «Без ветра лес не шумит, без повода народ не молвит»47; Пушеҥге вожшо дене виян, калык йӱлаже дене виян «Дерево сильно корнями, народ – обычаями»48. Пословицы демонстрируют самодостаточность народа мари и значимость идеи этноса в целом, утверждают вечные ценности человечности, созидания, дружбы, красоты, взаимоуважения, мира и возрождения.

Народная мудрость отмечает возможность следовать жизни вопреки различным обстоятельствам и условиям: Вӱд мыняр тале гынат, кол тудын ваштареш кӱза49 «Несмотря на сильное течение воды, рыба двигается против него» – все сложности жизни необходимо преодолевать; Маскат виян, да тудымат кучат50 «Медведь силен, но и его ловят» – на любую силу найдется другая сила.

Причина часто обнаруживается в экзистенциальных детерминациях. Данная категория фольклора довольна обширна: Шкендым шке кучо – айдеме лият «Воздержи самого себя – будешь человеком»; также перешедшая из греческого фольклора пословица Шкем сеҥен кертме – эн кугу сеҥымаш51 «Одолеть себя – великая победа» фокусирует внимание на внутренних духовных аспектах человека. Традиционной культурой утверждаются самодетерминирующиеся свойства человека: согласно мифологическим воззрениям мари, это потомки божеств Кугу Юмо, Юмынӱдыр, кереметов и онаров (великанов); Юмо дечын ю патыр «Знание сильнее бога»; Юмылан инане, да шкат умшам карен ит кошт «На бога надейся, да сам не плошай»52; Йорло еҥын юмыжат йорло53 «У захудалого человека и бог бедный»; Улан еҥын юмыжо – икте, нужна еҥын – весе54 «У имущего человека бог – один, у нуждающегося – другой».

Исследование демонстрирует высокую степень детерминации категории «народ», игнорируемой в постмодернистском дискурсе. Подтверждается наличие идеи детерминизма в марийском фольклоре и обнаруживается некоторая схожесть понятий, имеющих «детерминистское» значение: йӧн (повод, причина) – йын (творец) – чон (душа) – чын (правда, истина). Подобную генетическую связь, но в другом направлении йумо – йомак, шойа – шойак – шомак (миф, сказка) основательно рассматривал К. А. Четкарев55. Допускаем, что юмо и йын выступают как две противоречивые космические и социальные силы: ю (жизнь – первопричина бытия) и чон (душа), согласно этнической картине мира, – причины нашей действительности.

В социальном детерминизме свойство системы сохранять самоподобную структуру на разных уровнях (фрактальность) означает, что паттерны поведения (например, коллективизм) повторяются как на уровне индивида, так и этноса. В контексте марийского мировоззрения гетерархичность (от греч. ἕτερος – иной и ἀρχή – власть) проявляется в отсутствии строгой подчиненности социальным, природным и духовным факторам.

Фрактальность в контексте марийской культуры раскрывается через универсальный культурный код ю (жизнь), который пронизывает все уровни бытия – от индивидуального до космического. Этот код проявляется в экоцентризме как идее единства человека и природы, где каждое действие индивида (посев, жатва, молитва) повторяет циклы мироздания. Пословицы отражают фрактальную связь малых действий и глобальных последствий. Повторяемость паттернов в ритуалах поклонения в священных рощах (кӱсото) воспроизводят структуру мифа о сотворении мира, где природа – не ресурс, а сакральный партнер. Категория ю как первопричина бытия дублируется в микрокосме через понятие чон (душа), создавая самоподобную модель.

Под экзистенциальными детерминациями понимаются внутренние, субъективно переживаемые факторы, определяющие бытие: личный выбор, духовные поиски, отношение к смерти, свободе и смыслу жизни. В марийской культуре они выражены через: практики самопреодоления («Одолеть себя – великая победа»); диалог с божествами как акт самоопределения (молитвы-кумалтыш, где человек напрямую обращается к юмо); судьбу (пӱрымаш) как баланс между предопределением и свободой воли.

Заключение

Результаты исследования подтверждают, что марийский фольклор является не только носителем традиционных ценностей, но и отражением сложного взаимодействия социальных и экзистенциальных детерминаций, формирующих культурное сознание народа. Полученные данные подчеркивают актуальность комплексного подхода. Объединение методов компаративистики и герменевтики позволяет рассматривать марийскую культурную самобытность через призму взаимовлияния объективных и субъективных детерминант. Социальная детерминация реализуется через сложную гетерархию причинности: от объективных космологических, природных, социальных до субъективных, экзистенциальных детерминант. Народная мудрость часто отмечает скрытую за внешними явлениями внутреннюю духовную сущность человека. В идеале «народ» представляется как союз близких по ценностным и культурным действиям людей, это – живая, детерминированная реальность, где переплетаются природные циклы, сакральные традиции и коллективное самосознание.

Выводы исследования вносят вклад в марийскую этнологию, открывая перспективы для их практического применения в этнокультурном образовании и междисциплинарных регионалистических исследованиях.

1 Beke Ö. Tscheremissische Märchen, Sagen und Erzählungen. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen seura; 1938. 649 s.; Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. СПб.: Имп. Акад. наук; 1799; Кастрен М.А. Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, северной России и Сибири (1838‒1844, 1845‒1849). М.; 1860. 495 с.

2 Кузнецов С.К. Святыни. Культ предков. Древняя история. Йошкар-Ола: Центр-музей им. В. Колумба; МКИ; 2009. 704 с.; Смирнов И.Н. Черемисы. Историко-этнографический очерк. Казань: Тип. Императорского ун-та; 1889. 221 с.; Золотницкий Н.И. Невидимый мир по шаманским воззрениям черемис. Казань: Унив. тип.; 1877. 27 с.

3 Марийские сказки. Т. 1: Ронгинский район. Под ред. М. К. Азадовского. Йошкар-Ола: Map. гос. изд-во; 1941. 316 с.

4 Абукаева Л.А. Концептосфера марийской этнической религии. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ; 2024. 364 с.

5 Китиков А.Е. Марий калык ойпого: Калыкмут-влак. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ; 2004. С. 143.

6 Шкалина Г.Е. Мифы о творении неба и земли в марийской космогонии. В кн.: Культура и искусство: традиции и современность. Чебоксары: ЧГИКиИ; 2023. С. 150‒158.

7 Токпулатов В.Г. Юмо-Керемет система: философско-культурологический анализ. Казань: КазГИК; 2023. 215 с.

8 Меньчиков Г.П. Детерминизм XXI: проблемы и решения. М.: Спутник +; 2015. С. 26.

9 Китиков А.Е. Марий калык ойпого: Калыкмут-влак. С. 287.

10 Китиков А.Е. Марий калыкмут мутер. Йошкар-Ола: Марий книга изд-во; 1991. С. 70.

11 Цицерон М. Философские трактаты. Пер. с лат. М. И. Рижского. М.: Наука; 1985. С. 53.

12 Там же.

13 Августин Аврелий. O Граде Божьем. М.: АСТ; 2023. С. 747.

14 Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. Общ. ред. М. П. Баскина. М.: Госполитиздат; 1955. 800 с.

15 Лаплас П.С. Опыт философии теории вероятностей. М.: ЛИБРОКОМ; 2011. 208 с.

16 Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. Пер. с нем. Г. В. Рамишвили. М.: Прогресс; 1984. 397 с.

17 Edward W. Said. Culture and Imperialism. New York: Knopf; 1993. 380 p.

18 Дюркгейм Э. Правила социологического метода. Пер. с франц. В. Желнинова. М.: АСТ; 2021. 382 с.

19 Вебер М. Правила социологического метода. Пер. М. И. Левина. М.: АСТ; 2021. 352 с.

20 Теннис Ф. Общность и общество: Основные понятия чистой социологии. Пер. Д. В. Кузницына. СПб.: Владимир Даль; 2022. 452 с.

21 Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. Пер. с англ. В. Малахиевой-Мирович, М. Шика. М.: АСТ; 2024. С. 133.

22 Wissler C. Man and culture. New York: Thomas Y. Crowell company publishers; 1923. 371 p.

23 Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. Сост. Д. Г. Лахути и др. М.: Эдиториал УРСС; 2000. С. 313.

24 Маслоу А.Х. Дальние пределы человеческой психики. Пер. О. Чекчурина. СПб.: Питер; 2022. 448 с.; Франкл В. Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере. М.: Альпина нон-фикшн; 2021. 239 с.

25 Гаязова С.Р. Рекурсия феномена варварства в культуре. КазГИК; 2016. 152 с.; Лихачев Д.С. Избранное: Мысли о жизни, истории, культуре. М.: РФК; 2006. 336 с.

26 Hazony Y. The Virtue of Nationalism. First edition. New York: Basic Books; 2018. 216 p. URL: https://lccn.loc.gov/2017060188 (дата обращения: 14.02.2025).

27 Латур Б. Пересборка социального. М.: Изд. дом ВШЭ; 2014. 384 с.

28 Акцорин В.А. Марий-влак шкешт нерген мом ойлат. Марий коммуна. 1965;(301). С. 4.

29 Lallukka S. The East Finnic Minorities in the Soviet Union. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia; 1990. P. 30.

30 Laakso J. Being Finno-Ugrian, Being in the Minority – Reflections on Linguistic and Other Criteria. In: Ethnic and Linguistic Context of Identity. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura; 2011. Р. 13–36.

31 Китиков А.Е. Марий калыкмут мутер. С. 24.

32 Там же. С. 25.

33 Там же. С. 158.

34 Там же. С. 66.

35 Там же. С. 60.

36 Там же. С. 70.

37 Там же. С. 227.

38 Там же. С. 30.

39 Китиков А.Е. Марий калыкмут мутер. С. 144.

40 Там же. С. 34.

41 Марий калык ойпого: Калыкмут-влак. Сост. А. Е. Китиков. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ; 2004. C. 43–44.

42 Там же. С. 160.

43 Там же. С. 127.

44 Там же. С. 124.

45 Там же. С. 110.

46 Там же. С. 29.

47 Там же. С. 68.

48 Там же. С. 101.

49 Китиков А.Е. Марий калыкмут мутер. С. 41.

50 Там же. С. 171.

51 Там же. С. 287.

52 Китиков А.Е. Марий калыкмут мутер. С. 162.

53 Там же. С. 93.

54 Там же. С. 258.

55 Марийские сказки. Т. 1. Ронгинский район. Записи К. А. Четкарева. Йошкар-Ола: Map. гос. изд-во; 1941. С. 16.

Авторлар туралы

Vladimir Tokpulatov

Mari Research Institute of Language, Literature and History named after V. M. Vasiliev

Хат алмасуға жауапты Автор.

Email: vladimir.tokpulatov@ya.ru

ORCID iD: 0009-0006-0249-3242

SPIN-код: 4620-1789

Cand.Sci. (Philos.), Senior Researcher of the Scientific Field “Ethnology”

Ресей, 44 Krasnoarmeyskaya St., Yoshkar-Ola 424036, Russian FederationӘдебиет тізімі

- Меnchikov G.P. On the Meaning of Human Life (Neoclassical Discourse). Psychophysiology News. 2023;(1):19‒28. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.34985/o2459-9602-0018-d

- Żuk P., Żuk P. Beyond “Geological Nature”, Fatalistic Determinism and Pop-Anthropocene: Social, Cultural, and Political Aspects of the Anthropocene. Earth’s Future. 2024;12(4):1‒10. https://doi.org/10.1029/2023EF004045

- Baumeister R.F., Lau S. Why Psychological Scientists should Disdain Determinism. Possibility Studies & Society. 2024;2(3):282–302. https://doi.org/10.1177/27538699241258002

- Müller T., Rumberg A., Wagner V. An Introduction to Real Possibilities, Indeterminism, and Free Will: Three Contingencies of the Debate. Synthese. 2019;196:1–10. https://doi.org/10.1007/s11229-018-1842-4

- Bhambra G.K. Connected Sociologies. London: Bloomsbury Academic; 2014. http://dx.doi.org/10.5040/9781472544377

- Venturini T., Jensen P., Latour B. Fill in the Gap. A New Alliance for Social and Natural Sciences. Journal of Artificial Societies and Social Simulation. 2015;18(2):18–29. https://doi.org/10.18564/jasss.2729

- Shkalina G.E. Epic Features of the Creation of the World in the Heroic Epic of the Mari People “Yugorno. The Song of the Prophetic Path”. Ethnic Culture. 2024;6(4):30–35. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.31483/r-113295

- Glukhova N.N. Leading Components of Ethnic Mentality in Mari Verbal Charms. Finno-Ugric World. 2019;11(4):374–390. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.15507/2076-2577.011.2019.04.374-390

- Popov N.S. To the Question of Formation and Development of Mari Traditional Religion. Finno-Ugric Studies. 2020;(61):148–157. (In Russ., abstract in Eng.) Available at: https://marnii.ru/zhurnal/vypuski/ (accessed 14.02.2025).

- Ilikaev А.S. Myths about Yumynudyr (“Heavenly Maiden”) in Mari Mythology and Ritual: An Attempt at a Source and Structural Analysis. History magazine: researches. 2024;(6):275–294. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.7256/2454-0609.2024.6.72829

- Alybina T. Contemporary Mari Belief: The Formation of Ethnic Religion. Journal of Ethnology and Folkloristics. 2018;12(2):95–114. https://doi.org/10.2478/jef-2018-0013

- Berezina A.V. Ethnocultural Identity of the Mari People in the Virtual World. KnE Social Sciences. 2022;53–60. https://doi.org/10.18502/kss.v7i2.10275

- Ustyantsev H.Yu. Bogatyrs and Rulers: Folklore Characters in the Ethnic Identity and Religious Practices of the Vyatka Mari. RUDN Journal of Russian History. 2023;22(4):532–545. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.22363/2312-8674-2023-22-4-532-545

- Millican P. Hume’s Determinism. Canadian Journal of Philosophy. 2010;40(4):611–642. https://doi.org/10.1080/00455091.2010.10716737

- Меnchikov G.P. [The Essence of Will]. Psychophysiology News. 2015;(4):106‒109. (In Russ.) https://elibrary.ru/vbcqtp

Қосымша файлдар