Камертон философии культуры: история экранизаций романа Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен»

- Авторы: Радаева Э.А.1

-

Учреждения:

- Самарский государственный социально-педагогический университет

- Выпуск: Том 7, № 1 (2025)

- Страницы: 16-26

- Раздел: Теория и философия культуры

- Статья получена: 26.01.2025

- Статья одобрена: 25.02.2025

- Статья опубликована: 24.06.2025

- URL: https://bakhtiniada.ru/2658-5480/article/view/278070

- DOI: https://doi.org/10.15507/2658-5480.07.202501.016-026

- EDN: https://elibrary.ru/bdyqrc

- ID: 278070

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Введение. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения проблемы перевода на язык кинематографа классики мировой литературы и связанной с ней проблемы разграничения понятий «экранизация», «фильм, созданный по мотивам», «режиссерская версия классического текста». В статье исследуются три экранных версии романа Э. М. Ремарка «На западном фронте без перемен» (1929): «На Западном фронте без перемен» (1930; реж. Льюис Майлстоун, США); «На Западном фронте без перемен» (1979, реж. Делберт Манн, США); «На Западном фронте без перемен» (2022, реж. Эдвард Бергер, Германия). Цель исследования – установление обоснованности классификации указанных фильмов как экранизаций, анализ историко-культурных, социополитических и эстетических факторов их успешности в конкретных исторических контекстах, а также оценка последствий режиссерской интерпретации исходного материала для рецепции аудиторией и трансформации культурного канона.

Материалы и методы. Материалом исследования послужили роман Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» и три его экранных воплощения. Методология исследования – главным образом, рефлексия в парадигме феноменологии интермедиальности. Автор использует интегративный и системно-культурологический подходы, историко-ситуационный принцип (позволяющий проанализировать особенности культурной среды функционирования современной кинопродукции), методы сравнительно-исторического (для выявления общего и специфического в развитии кинематографа на определенном этапе общественной жизни) и культурно-исторического (для определения специфики ценностных ориентацией человека и общества в современных социокультурных условиях) анализа.

Результаты исследования и их обсуждение. Наибольшую симпатию публики вызвала самая поздняя «экранизация» романа Э. М. Ремарка, максимально отдаленная, по сравнению с предыдущими, от исходного материала. Это приводит к определенным выводам философско-эстетического (о судьбе реализма в искусстве), аксиологического, этического, а также социально-педагогического характера: экспрессионистское мировидение начала прошлого века закономерно теряет актуальность в 1970-х гг.; миллениум же, когда постмодернистское мышление все дальше уводит нас от исторической правды, заменяет психологизм экшеном, богатую внутреннюю жизнь героев – внешней событийностью в парадигме триллера. Автор обеспокоен наблюдаемой у нынешнего поколения тенденцией знакомиться с реальными историческими событиями (ставшими первопричиной этики и эстетики «потерянного поколения») через призму «осмысления осмысленного», т. е. через призму современного режиссерского видения литературного произведения, отразившего духовную культуру «потерянного поколения».

Заключение. Статья вносит вклад в изучение проблемы интермедиальности, в частности, перевода литературных произведений на язык кино, а также влияния различных версий «экранизации» классики на общественное сознание.

Ключевые слова

Полный текст

Введение

М. М. Бахтин в работе «Автор и герой в эстетической деятельности» подчеркивал: «По отношению к материалу задание художника, обусловленное основным художественным заданием, можно выразить как преодоление материала» [1]. Интермедиальность именно в рамках современной культуры вызывает в этой связи мысль о том, что остается от исходного материала в результате его многочисленных и многоаспектных «преодолений».

Поводом к данному исследованию послужил выход в 2022 г. фильма «На Западном фронте без перемен», который вызвал ажиотаж и снискал немало премий. Во всех обозримых справочных источниках он опрометчиво называется «экранизацией», тогда как людям, не понаслышке знакомым с романом, трудно было бы назвать этот фильм даже снятым «по мотивам», ввиду того, что от послужившего основой одноименного текста Э. М. Ремарка там не осталось ничего. Это сподвигло заново обратиться к вышедшему около ста лет назад роману «На Западном фронте без перемен» (“Im Westen nichts Neues”, 1928–1929) и двум его экранизациям в ХХ в. Поэтому настоящая статья посвящена не столько герменевтике литературного текста, сколько герменевтике его прочтений, в которых отчетливо видны сигнатуры культурных эпох.

Мы обнаруживаем часто встречающуюся ситуацию, когда режиссеры из коммерческих соображений стараются адаптировать (а вернее – «кастрировать») глубокую немецкую философию для массового кинопотребителя. Так, например, было с экранизацией романа «Парфюмер. История одного убийцы» П. Зюскинда (реж. Т. Тыквер, 2006). То же происходит и с романом Э. М. Ремарка: XXI в. не оставил ничего от «литературы потерянного поколения», сведя всю историю к тривиальному экшену.

По определению Д. Крото и У. Хойнза, экшен – жанр кинематографа, в котором основное внимание уделяется перестрелкам, дракам, погоням и т. д. Боевики часто обладают высоким бюджетом, изобилуют каскадерскими трюками и спецэффектами. Большинство боевиков иллюстрируют известный тезис «добро должно быть с кулаками». Фильмы этого жанра зачастую не обладают сложным сюжетом, главный герой обычно сталкивается со злом в самом очевидном его проявлении: терроризм, похищение, убийство, коррупция, несправедливость. Не находя иного выхода, главный герой решает прибегнуть к насилию. В развязке фильма отрицательные персонажи обычно оказываются убитыми, реже арестованными. Число убитых отрицательных персонажей и их пособников может достигать десятков и даже сотен. Считается, что популяризация так называемой «эстетики насилия» во многом обязана таким лентам. Фильмы, посвященные боевым искусствам, обычно рассматриваются как поджанр боевика [2, с. 174].

Автор ставит следующие цели: 1) выработав подходы к разграничению понятий «экранизация», «фильм, созданный по мотивам», «режиссерская версия классического текста», выяснить, насколько правомерным является применение по отношению к вышеуказанным фильмам термина «экранизация»; 2) определить причины успеха или неуспеха каждого из данных фильмов в том или ином культурно-историческом контексте, обозначив возможные последствия современных режиссерских трактовок романа.

Материалы и методы

Материалом исследования послужил текст романа Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» и три его так называемых «экранизации». «Лакмусовой бумажкой» духовно-интеллектуальных запросов общества на протяжении почти столетия (временная дистанция между каждой из «экранизаций» – около 50 лет) служит факт присужденных каждому из них премий:

- «На Западном фронте без перемен» (1930), реж. Л. Майлстоун (США). Фильм получил два «Оскара»: за лучший фильм и за лучшую режиссуру.

- «На Западном фронте без перемен» (1979), реж. Д. Манн (США). Фильм не получил премий.

- «На Западном фронте без перемен» (2022), реж. Э. Бергер (Германия) – первая экранизация романа на немецком языке. Мировая премьера фильма состоялась на платформе Netflix 28 октября 2022 г. Фильм получил четыре «Оскара» (номинации: «Лучший иностранный художественный фильм»; «Лучшая музыка к фильму»; «Лучшая операторская работа»; «Лучшая работа художника»); «BAFTA» (номинации: «Лучший фильм»; «Лучший неанглоязычный фильм»; «Лучшая режиссерская работа»; «Лучший адаптированный сценарий»; «Лучшая музыка к фильму»; «Лучшая операторская работа»; «Лучший звук»). Фильм номинировался также на «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.

Методология исследования – главным образом, рефлексия в парадигме феноменологии интермедиальности. Кроме того, как и в предыдущих работах [3–5], так или иначе посвященных киноискусству, автор прибегает к интегративному и системно-культурологическому подходу, применяя сравнительно-исторический метод (выявляя общее и специфическое в развитии кинематографа на определенном этапе общественной жизни). Также используются историко-ситуационный принцип (при анализе особенностей культурной среды функционирования современной кинопродукции) и культурно-исторический анализ (при определении специфики ценностных ориентацией человека и общества в современных социокультурных условиях).

Результаты исследования и их обсуждение

С объективной точки зрения (т. е. текстуально) самым близким к тексту Э. М. Ремарка оказался фильм 1979 г., не получивший ни одной премии.

Роман Э. М. Ремарка можно назвать философско-психологическим (не социальным). Несмотря на то, что каждый герой – представитель какой-либо профессии, с этой точки зрения никто из персонажей в романе не раскрыт: ни как лесничий, ни как будущий ученый, ни как будущий фермер или военный, или писатель, поэт, художник. Об их планах на жизнь после войны лишь в самом начале упоминается вскользь. Акцент автором романа делался на том, кем они могли бы стать, кем мечтали стать когда-то, однако все эти вчерашние школьники стали прагматичными, нередко циничными солдатами и «пушечным мясом». Поэтому произведение стало классическим образцом литературы «потерянного поколения».

Если обратиться к самой первой экранизации романа «На Западном фронте без перемен», то здесь важно отметить, что режиссер Л. Маайлстоун был специалистом в области комедийного кино, военной тематики и фильмов-нуар. В экспрессионистском (нуарном) ключе и был подан роман – вплоть до декораций в духе немецкого экспрессионизма, вычурной игры актеров, буффонады и проч. В этом же фильме мы наблюдаем и выделенную Ж. Делезом «тенденцию экспрессионистской оптики» (некоторым режиссерам, и экспрессионистам, и неэкспрессионистам, присущи обе): «Наступает час, когда уже невозможно отличить зарю от сумерек, воздух от воды, а воду от земли во всеобщем хаосе болота или бури» [6, с. 56]. Здесь части различаются и соединяются по степени смешанности при непрерывной трансформации их смыслов.

За оригинальность такой подачи Л. Маайлстоун получил престижную премию в двух номинациях.

Неуспех фильма 1979 г. у широкого зрителя связан, возможно, с тем, что совсем незадолго до выхода этой ленты закончилась война во Вьетнаме (1975 г.), и американское общество «устало» от темы войны. Однако режиссера Д. Манна всегда интересовала социальная тема, тема «маленького человека», и ему чаще удавались мелодрамы. Режиссер был реалистом, реализм Э. М. Ремарка в его классической форме и был воплощен на экране. Правда, здесь присутствуют и элементы мета-фильма, о котором говорил Ю. М. Лотман применительно к Феллини: стремление к «фильму о фильме, анализирующее самое понятие правды» [7, с. 29]. Так, роман Ремарка заканчивается сухой сводкой о гибели главного героя – Пауля Боймера:

“Er fiel im Oktober 1918, an einem Tage, der so ruhig und still war an der ganzen Front, daß der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden. Er war vornübergesunken und lag wie schlafend an der Erde. Als man ihn umdrehte, sah man, daß er sich nicht lange gequält haben konnte; – sein Gesicht hatte einen so gefaßten Ausdruck, als wäre er beinahe zufrieden damit, daß es so gekommen war” 1. // «Он был убит в октябре 1918 года, в один из тех дней, когда на всем фронте было так тихо и спокойно, что военные сводки состояли из одной только фразы: «На Западном фронте без перемен»2. Он упал лицом вперед и лежал в позе спящего. Когда его перевернули, стало видно, что он, должно быть, недолго мучился, – на лице у него было такое спокойное выражение, словно он был даже доволен тем, что все кончилось именно так»

Этот фрагмент следует сразу после внутреннего монолога Пауля Боймера и, с точки зрения нарратива, закрывает вопрос о самой возможности жизнеутверждающего пафоса романа:

“Aber vielleicht ist auch alles dieses, was ich denke, nur Schwermut und Bestürzung, die fortstäubt, wenn ich wieder unter den Pappeln stehe und dem Rauschen ihrer Blätter lausche. Es kann nicht sein, daß es fort ist, das Weiche, das unser Blut unruhig machte… Ich stehe auf. Ich bin sehr ruhig. Mögen die Monate und Jahre kommen, sie nehmen mir nichts mehr, sie können mir nichts mehr nehmen. Ich bin so allein und so ohne Erwartung, daß ich ihnen entgegensehen kann ohne Furcht. Das Leben, das mich durch diese Jahre trug, ist noch in meinen Händen und Augen. Ob ich es überwunden habe, weiß ich nicht. Aber solange es da ist, wird es sich seinen Weg suchen, mag dieses, das in mir»Ich«sagt, wollen oder nicht”. // «А может, все, о чем я сейчас думаю, просто навеяно тоской и смятением, которые разлетятся во прах, лишь только я вновь приду под тополи, чтобы послушать шелест их листвы. Не может быть, чтобы все это ушло навсегда, – теплое, нежное дыхание жизни, волновавшее нам кровь… Я встаю. Я очень спокоен. Пусть приходят месяцы и годы, – они уже ничего у меня не отнимут, они уже ничего не смогут у меня отнять. Я так одинок и так разучился ожидать чего-либо от жизни, что могу без боязни смотреть им навстречу. Жизнь, пронесшая меня сквозь эти годы, еще живет в моих руках и глазах. Я не знаю, преодолел ли я то, что мне довелось пережить. Но пока я жив, жизнь проложит себе путь, хочет того или не хочет это нечто, живущее во мне и называемое “я”».

Все кончилось для «я» главного героя – жизнь «не проложила себе путь» и не смогла бы ее проложить в той цивилизации, в которой поколению Пауля довелось родиться и вырасти.

Режиссер экранизации 1930 г. немного изменил финал истории: Пауль, лежа в окопе, потянулся рукой к птичке, севшей рядом с ним – и получил выстрел снайпера. Фильм заканчивается кадром, где падает обмякшая рука.

К этому эпизоду из фильма 1930 г. обращается и автор второй экранизации (1979 г.): завидев птицу на обломке разрушенного снарядом дерева, Пауль спешно достает лист бумаги и карандаш, пытаясь ее нарисовать (он и до войны много рисовал). Невольно вытянувшись, чтобы лучше разглядеть птицу, герой получает пулю от снайпера. Так обоими режиссерами делается акцент на том, что герой остается художником, несмотря на все ужасы войны, через которые он прошел.

Кроме того, экранизация 1930 г. использует прием контраста, следуя за Э. М. Ремарком: пафосные пропагандистские речи, сподвигшие молодых людей на добровольное участие в Первой мировой войне, воззвания к «железной молодежи» учителя Канторека чередуются с тем, что реально происходит на фронте: солдаты зевают, стоя у кухни, их разговоры чаще носят сугубо гастро-бытовой характер: «Эта войнушка была бы не такой скучной, если бы можно было больше спать… и больше жрать».

Немец Э. М. Ремарк рассуждает о том, что предшествовало войне, что стало причиной того, что его друзья стали пушечным мясом и какова подоплека: ЗА ЧТО умирают люди? И не находит ответа. Режиссеры делают акцент на том, как много погибает людей, Ремарк – на том, как много бессмысленности в этой войне: например, строевая подготовка, которая была сведена к бездумной муштре и которая не пригодилась в военных действиях.

Всего этого нет в третьей «экранизации» (2022 г.). Режиссер исключает большую часть романных героев, заменяя их теми, кого у Э. М. Ремарка нет. Так, в фильме сохранены Пауль (Феликс Каммерер), Тьяден, Кат и Альберт Кропп из романа и появляются Маттиас Эрцбергер, генерал Фридрих, майор фон Бриксдорф.

Обратимся к сюжету фильма 2022 г. (для сравнения с сюжетом романа): 7 ноября 1918 г. немецкий статс-секретарь Матиас Эрцбергер, уставший от растущих потерь армии, встречается с верховным командованием Германии, чтобы убедить его начать переговоры о перемирии. На второй день после этого генерал Фридрихс подвозит Эрцбергера и немецкую делегацию к поезду, отправляющемуся в Компьенский лес для переговоров с союзниками о прекращении огня. Пауль и его друзья идут на поиски 60 пропавших новобранцев, присланных для усиления их подразделения, и обнаруживают, что те погибли от ядовитого газа, по неопытности слишком рано сняв маски. Фридрихс, который выступает против переговоров, отдает приказ атаковать до прибытия французского подкрепления. Ночью делегация Эрцбергера прибывает в Компьенский лес, а полк Пауля отправляется на фронт, чтобы подготовиться к атаке на французов. Утром 10 ноября Фердинанд Фош, верховный главнокомандующий союзников, дает немцам 72 часа на принятие условий союзников без возможности переговоров. Тем временем немцы после рукопашных боев захватили французскую линию обороны, но были вынуждены отступить после контратаки объединенных сил с использованием танков Сен-Шамон, самолетов и огнеметов. Франц отделяется от группы, а Альберт погибает при попытке сдаться в плен. Пауль загнан в воронку от бомбы на нейтральной территории вместе с французским солдатом, которого смертельно ранит. Пауль вынужден наблюдать за его мучительной смертью, раскаиваясь и прося прощения. Эрцбергер узнает об отречении кайзера Вильгельма II от престола и вечером получает от фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга приказ принять условия союзников.

В итоге из жизни солдат, которая занимает большую часть произведения Э. М. Ремарка, взяты лишь два эпизода: первый – Пауль и Кат крадут гуся с фермы и делят трапезу с Альбертом, Францем и Тьяденом Стакфлетом; второй – Франц проводит ночь с француженкой и берет в качестве сувенира ее шарф.

Из разворачивающейся в романе Э. М. Ремарка философии «потерянного поколения» остался только один проходной эпизод: неграмотный Станислаус заставляет Поля прочитать ему письмо от жены и беспокоится, что не сможет вернуться к мирной жизни.

В фильме нет ни Канторека, ни Химмельштоса – первопричины всех смертей в романе.

«Ведь Кантореков были тысячи, и все они были убеждены, что таким образом они творят благое дело, не очень утруждая при этом себя. Но это именно и делает их в наших глазах банкротами. <…> Первый же артиллерийский обстрел раскрыл перед нами наше заблуждение, и под этим огнем рухнуло то мировоззрение, которое они нам прививали. Они все еще писали статьи и произносили речи, а мы уже видели лазареты и умирающих; они все еще твердили, что нет ничего выше, чем служение государству, а мы уже знали, что страх смерти сильнее. От этого никто из нас не стал ни бунтовщиком, ни дезертиром, ни трусом (они ведь так легко бросались этими словами): мы любили родину не меньше, чем они, и ни разу не дрогнули, идя в атаку; но теперь мы кое-что поняли, мы словно вдруг прозрели. И мы увидели, что от их мира ничего не осталось».

Ужасы войны у Ремарка – в лазаретах, и автор не скупится на натуралистические детали, сопровождая их онтологическими размышлениями:

«Этажом ниже лежат раненные в живот, в позвоночник, в голову и с ампутацией обеих рук или ног. В правом крыле – люди с раздробленными челюстями, отравленные газом, раненные в нос, уши и глотку. <...> Лишь здесь видишь наглядно, насколько уязвимо человеческое тело. Двое раненых умирают от столбняка. <…> У некоторых перебитая рука или нога подвязана на шнурке и висит в воздухе, словно вздернутая на виселице. <…> Я вижу людей с распоротыми кишками, в которых постоянно скапливается кал <…>. Кажется непостижимым, что к этим изодранным в клочья телам приставлены человеческие лица, еще живущие обычной, повседневной жизнью <…>. До какой же степени лжива и никчемна наша тысячелетняя цивилизация, если она даже не смогла предотвратить эти потоки крови, если она допустила, чтобы на свете существовали сотни тысяч таких вот застенков. Лишь в лазарете видишь воочию, что такое война».

Ужасы войны у режиссеров – на самой войне, непосредственно в рамках боевых действий, не более.

Нет в фильмах сцены с ботинками – одной из фундаментальных в книге, когда друзья умирающего в лазарете солдата думают о том, как попросить его отдать им ботинки, которые ему уже не понадобятся – и ужасаются своим же мыслям.

Писатель XX столетия Э. М. Ремарк делал ставку на психологизм: «Проходит час. Я сижу возле него и напряженно слежу за выражением его лица, – быть может, он захочет еще что-нибудь сказать. Ах, если бы он открыл рот и закричал! Но он только плачет, отвернувшись к стене. Он не говорит о матери, братьях или сестрах, он вообще ничего не говорит, это для него, как видно, уже позади; теперь он остался наедине со своей коротенькой, девятнадцатилетней жизнью и плачет, потому что она уходит от него. Никогда я больше не видел, чтобы кто-нибудь прощался с жизнью так трудно, с таким безудержным отчаяньем…».

Ничего этого нет в фильме 2022 г. Современный режиссер делает ставку на трэш3, на зрелищность, превращая текст «потерянного поколения» в экшен.

Успех фильма 2022 г., который ничего не оставил от философии Э. М. Ремарка, вероятно, обусловлен современной геополитической ситуацией: протестом международного сообщества против СВО на Украине. Фильм снимался в 2021 г., до начала военной операции, но поток премий он снискал именно в 2022–2023 гг.

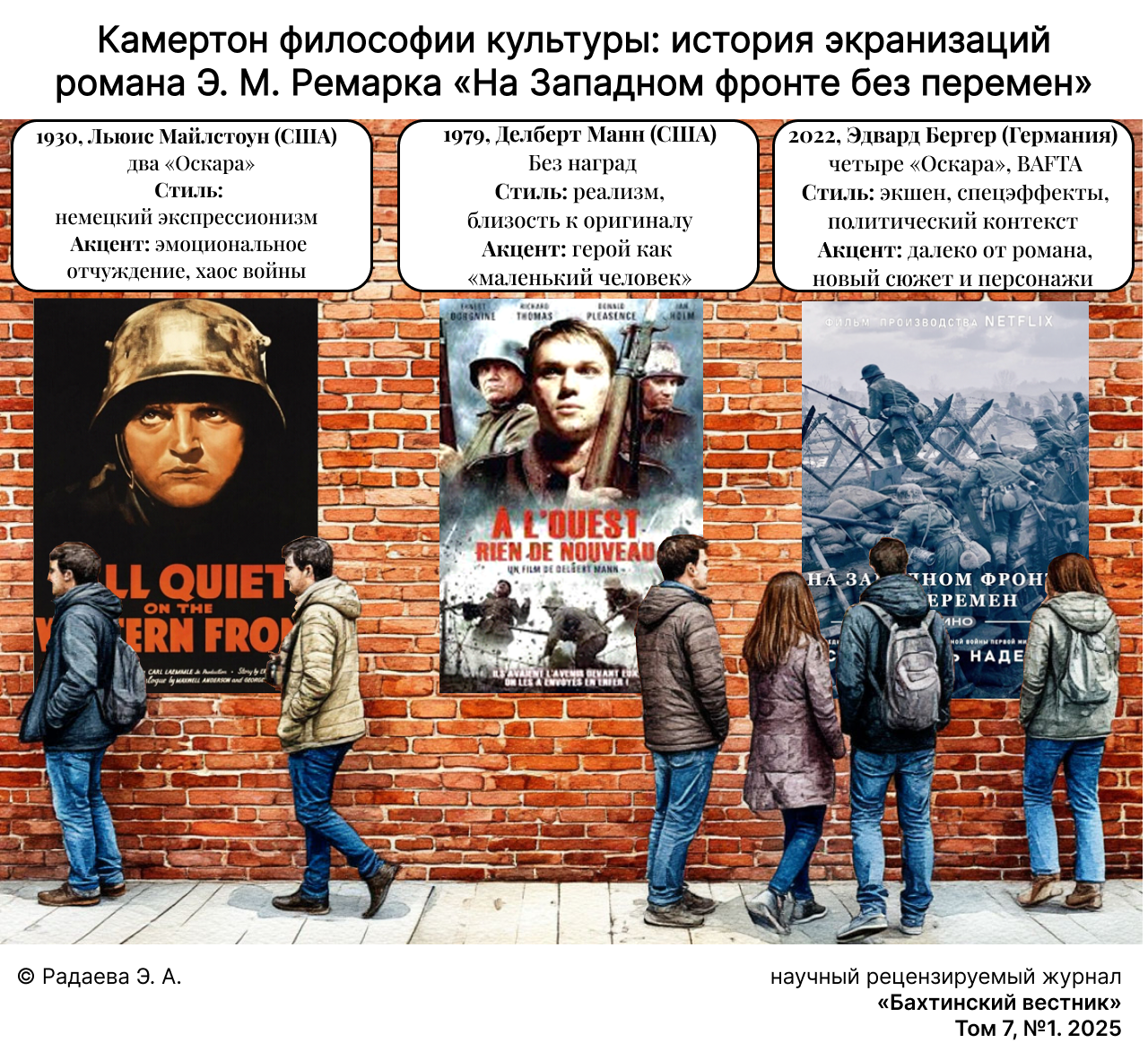

Обратим также внимание на афиши каждой из рассматриваемых здесь экранизаций (рис. 1–3). Афиша фильма 1930 г. (рис. 1) выполнена в экспрессионистской изобразительной манере: темный, мрачный фон, акцент на одном объекте (лицо солдата) и одной эмоции на его лице.

Рис. 1. Афиша фильма «На Западном фронте без перемен» (1930 г.)

Fig. 1. Poster for the film “All Quiet on the Western Front” (1930)

Источник: https://www.kinopoisk.ru/film/460/

Source: https://www.kinopoisk.ru/film/460/

На афише фильма 1979 г. (рис. 2) запечатлена столь характерная для творчества Э. М. Ремарка идея братства, нерушимого товарищества людей, которых объединила война.

Рис. 2. Афиша фильма «На Западном фронте без перемен» (1979)

Fig. 2. Poster for the film "All Quiet on the Western Front" (1979)

Источник: https://www.senscritique.com/film/a_l_ouest_rien_de_nouveau/8 336334

Source: https://www.senscritique.com/film/_l_ ouest_rien_de_nouveau/83363 34

Рис. 3. Афиша фильма «На Западном фронте без перемен» (2022)

Fig. 3. Poster for the film “All Quiet on the Western Front” (2022)

Источник: https://www.kinopoisk.ru/picture/3998224/

Source: https://www.kinopoisk.ru/picture/39 8224/

Искусство кино не принято считать «бесплатным приложением» к литературному тексту. По словам Ж. Делеза, «само кино представляет собой новую практику образов и знаков, а философия должна создать теорию последней как концептуальную практику. Ибо никакой детерминации, ни технической, ни прикладной (психоанализ, лингвистика), ни рефлексивной, недостаточно для того, чтобы сформировать концепты самого кино» [6, с. 615]. Режиссерское видение снимает все табу при интерпретации чего бы то ни было. В данном исследовании затронута лишь этическая проблема наименования продукта кинематографического творчества: «экранизация» или «по мотивам». Эти понятия должны определять подходы режиссера к работе с материалом художественного произведения. Однако рассматриваемая история так называемых «экранизаций» подчас выводит нас и на ряд иных концептуальных проблем.

Во-первых, проблемы философско-эстетического характера. Э. М. Ремарк в своем произведении художественно осмысливает события Первой мировой войны. Режиссеры – создатели «экранизаций» – дают «осмысление осмысления» этого эпохального события, если они ссылаются (хотя бы названием своего продукта) на роман Ремарка. В итоге в фильме теряется историческая правда о войне и ее последствиях («потерянное поколение» – это не только течение в литературе, но и факт духовной культуры общества определенного периода). Уход от исторической правды связан также с особенностями постмодернистского сознания и, как следствие, со скепсисом по отношению к реальности: «Когда критическое отношение к <…> следам прошлого перерастает в оторванный от повседневной методологической работы скепсис, расчищается место для их внеисторических интерпретаций. Историческая наука вырождается в таком случае в псевдонауку или трансформируется в идеологию» [8, с. 438].

Во-вторых, проблемы аксиологического характера. Богатая внутренняя жизнь героя уступает место внешней событийности, лихо закрученному сюжету, интриге, психологизм – экшену.

В-третьих, проблемы социально-педагогического характера: проблемы методики преподавания мировой литературы (учитывая столь популярную в настоящее время призму интермедиального аспекта в изучении этой (и не только) дисциплины). Если студенты и школьники («зумеры» и поколение «альфа», которым свойственно экономить время на чтении книг и отдавать предпочтение их киноверсиям) ознакомятся с романом Э. М. Ремарка исключительно через «экранизацию» 2022 г., то идейный комплекс текста немецкого классика XX в. они даже отдаленно не познают.

Заключение

Таким образом, история киноверсий одной книги в очередной раз становится лакмусовой бумажкой духовной жизни общества, его культурных запросов и эстетических вкусов.

Материалы статьи могут вызвать интерес ученых и практиков системы образования к проблемам интермедиальности, в частности, перевода произведений художественной литературы на язык кино, а также влияния различных киноверсий литературной классики на общественное сознание. Результаты исследования могут быть использованы при разработке специальных курсов для студентов, изучающих мировую художественную культуру, историю кино. Его выводы также могут применяться в практике анализа киноверсий мировой литературной классики.

1 Remarque E.M. Im Westen nichts Neues. KiWi-Taschenbuch, 1959. 224 p. URL: https://royallib.com/read/Remarque_Erich/Im_Westen_nichts_Neues.html#0 (дата обращения: 02.08.2024). Далее цитаты из романа на немецком языке приводятся по этому изданию.

2 Ремарк Э. М. На западном фронте без перемен / пер. с нем. Ю. Н. Афонькина. М. : Изд-во «Правда», 1985. 573 с. URL: https://www.booksite.ru/fulltext/0/001/003/306/002.htm (дата обращения: 02.08.2024). Далее цитаты из романа на русском языке приводятся по этому изданию.

3 Трэш (от англ. trash – «мусор», «хлам», «отбросы») – направление в современном искусстве; зародилось в Германии в 1980-х гг. В фильмах такой стилистики нарочито много кровопролитных сцен, в музыке – громкий хрипящий вокал и агрессивные гитарные соло.

Об авторах

Элла Александровна Радаева

Самарский государственный социально-педагогический университет

Автор, ответственный за переписку.

Email: ellrad@yandex.ru

ORCID iD: 0000-0003-4209-1951

SPIN-код: 9361-8894

доктор культурологии, доцент, профессор кафедры литературы, журналистики и методики обучения

Россия, 443099, г. Самара, ул. М. Горького, д. 65/67Список литературы

- Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Собрание сочинений : в 7 т. Т. 1. М. : Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. С. 69–263.

- Croteau D., Hoynes W. Media/Society: Industries, Images, and Audiences. Thousand Oaks, Calif. : Pine Forge Press, 2003. 409 р.

- Радаева Э. А. Образы Второй мировой войны в современном кино жанра хоррор: ко-ды культуры // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Соци-альные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2024. Т. 26, № 4 (97). С. 109–119. URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia_hum/2024/2024_4_109_119.pdf (дата обращения: 25.12.2024).

- Радаева Э. А. Обыватель в фокусе современных европейских ценностей (на примере творчества Ф. Бакмана) // Концепт: философия, религия, культура. 2024. Т. 8, № 4. С. 108–121. https://doi.org/10.24833/2541-8831-2024-4-32-108-121

- Радаева Э. А. Эйдос нацистской Германии в современном зарубежном кино жанра хоррор: проблема классификации // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2024. Т. 26, № 5 (98). С. 106–114. https://doi.org/10.37313/2413-9645-2024-26-98-106-114

- Делез Ж. Кино / пер. с фр. Б. Скуратов. М. : Ад Маргинем, 2019. 559 с.

- Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин : Ээсти Раамат, 1973. 135 с.

- Пружинин Б. И., Щедрина И. О. Историческая реальность и критицизм / Перспективы реализма в современной философии : сб. трудов / Ин-т философии РАН ; под ред. В. А. Лекторского. М. : Канон+РООИ «Реабилитация», 2018. 464 с. 1993–2006. М. : РОССПЭН, 2007. 544 с.