Том 1, № 2 (2025)

- Год: 2025

- Выпуск опубликован: 23.06.2025

- Статей: 8

- URL: https://bakhtiniada.ru/3034-6231/issue/view/18455

Весь выпуск

Редакционная статья

Перспективы Федерального центра развития биотехнологий и медицины

Аннотация

Создание в Республике Мордовия Федерального центра развития биотехнологий и медицины (ФЦРБиМ) является ключевым направлением программы развития Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва и находится в стадии реализации, финансируется специальной частью гранта Министерства образования и науки Российской Федерации «Приоритет -2030». ФЦРБиМ представляет собой передовую научно-образовательную структуру, ориентированную на разработку инновационных лекарственных препаратов, в т. ч. биотехнологических и изделий медицинского назначения по принципу «от идеи до клиники». Введена в строй первая очередь ФЦРБиМ, которая по согласованию с индустриальным партнером – группой компаний «Промомед» – включает лаборатории микробиологии, генно-инженерных биологических продуктов и клеточных технологий и призвана обеспечить разработку ключевых стадий производства и контроля качества биотехнологических препаратов на территории Российской Федерации. В рамках ФЦРБиМ функционируют и действующие научные лаборатории Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарёва: доклинических и клинических испытаний таргетных форм лекарственных препаратов; фармацевтической разработки и аналитики. Развивается международное сотрудничество с ВУЗами Китая, Индии, Узбекистана. В 2025 г. планируется модернизация и аккредитация имеющихся лабораторий ФЦРБиМ, создание лаборатории лекарственной токсикологии и специфической активности лекарственных средств с виварием, ее аккредитация, продолжение работ по доклиническим и клиническим исследованиям новых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

98-101

98-101

Биотехнологии

Получение функциональных молочных продуктов с использованием добавок на основе водорослей

Аннотация

Введение. Молочные продукты играют важную роль в питании человека благодаря своим диетическим и лечебным свойствам, хорошей усвояемости и приятному вкусу. Морские водоросли обладают высокой питательной ценностью за счет большого содержания волокон, минералов и полиненасыщенных жирных кислот. Целесообразной представляется задача повышения пищевой ценности, а также обогащения молочных продуктов легкоусвояемыми микроэлементами и витаминами, в частности дефицитным для нашего региона йодом. Цель исследования – изучение перспектив и проблем получения функциональных молочных продуктов с использованием добавок на основе водорослей.

Материалы и методы. Проведен тематический поиск научных работ по ключевым словам «функциональные молочные продукты», «молочные продукты», «водоросли», «порошок из ламинарии японской», «ламинария» в когорте полнотекстовых публикаций, представленных в научно-информационной социальной сети ResearchGate, а также в научных электронных библиотеках eLibrary, PubMed, Google Scholar в 2001–2024 гг. При отборе учитывали рейтинг журналов и количество цитирований статей.

Результаты исследования. Выявлено, что содержащиеся в молоке и молочных продуктах белки, пептиды, жиры, олигосахариды, витамины и минералы способны оказывать физиологическое воздействие на организм и могут использоваться в качестве функциональных и нутрицевтических ингредиентов для укрепления здоровья и снижения риска заболеваний. Кроме того, молочные продукты являются идеальной матрицей для внесения немолочных функциональных компонентов благодаря их отличной совместимости с другими ингредиентами, превосходным вкусовым и питательным свойствам. Определено, что бурые морские водоросли являются ценными источниками структурно разнообразных биологически активных

соединений, используемых в качестве пищевых, функциональных продуктов питания и лекарственных веществ. Доказано, что молочные продукты употребляются всеми возрастными категориями населения, поэтому применение добавок на основе водорослей при их производстве вполне целесообразно. Водорослевую добавку использовали в рецептурах творожной массы, творожного крема, сыров, йогуртов и других продуктов. Обнаружено, что высокие дозы водорослей приводят к изменению вкуса и цвета продукта, а иногда и консистенции, что ухудшает органолептические свойства. Наиболее удачным вариантом рецептуры оказалась творожная масса с добавлением порошка из ламинарии японской в количестве 2 %. Применение добавки не оказало сильного влияния на органолептические свойства кисломолочного продукта, а по содержанию йода его можно отнести к функциональным продуктам, поскольку в одной порции содержалась суточная норма йода для человека.

Обсуждение и заключение. Использование водорослей в качестве компонента функциональных молочных продуктов откроет новые горизонты для пищевой промышленности, предлагая питательные и лечебно-профилактические преимущества. Разработки в этой области позволят получить новые функциональные продукты, которые будут соответствовать ожиданиям потребителей. Обогащение продуктов питания и напитков водорослями может быть хорошим способом их популяризации, однако это будет зависеть от вида продукта, поскольку могут существовать ограничения, связанные с органолептическими характеристиками (внешний вид, вкус, текстура и т. д.).

102-118

102-118

Фармакология, клиническая фармакология

Проблемы лечения онкологических заболеваний на фоне беременности

Аннотация

Введение. Проблема диагностики и лечения онкологических заболеваний у беременных женщин является актуальной, так как физиологические изменения могут затруднять раннее выявление болезни, а выбор терапии осложняется необходимостью минимизировать риски для плода и обеспечить эффективное лечение матери. Обсуждаются особенности выбора лечебной тактики, потенциальные риски для матери и плода, а также подходы к минимизации негативных последствий. Цель исследования – проанализировать тактику лечения онкологических заболеваний на фоне беременности, сравнить эффективность лечения и влияние на плод.

Материалы и методы. Осуществлен анализ современных литературных данных, позволивший систематизировать структуру онкологических заболеваний у беременных, варианты их лечения и возможные исходы. Дополнительно рассмотрен клинический случай из практики Республиканского онкологического диспансера, демонстрирующий реальные сложности и решения при ведении таких пациенток.

Результаты исследования. На основании проведенного анализа установлено, что ведение беременности на фоне онкологического заболевания требует тщательного баланса между эффективностью терапии и безопасностью для плода. В частности, хирургическое вмешательство и химиотерапия допустимы после первого триместра, тогда как лучевая терапия, по возможности, откладывается до послеродового периода. Однако данные о долгосрочных последствиях для ребенка остаются неоднозначными: одни исследования указывают на повышенные риски преждевременных родов и легкие когнитивные нарушения, тогда как другие не выявляют значимых отклонений.

Обсуждение и заключение. Полученные результаты подтверждают, что лечение онкозаболеваний у беременных требует индивидуального подхода, учитывающего как стадию болезни, так и срок гестации. Представленный клинический случай пациентки с распространенным раком прямой кишки в третьем триместре иллюстрирует возможность применения химиотерапии капецитабином и оксалиплатином в сочетании с мероприятиями по пролонгированию беременности для улучшения перинатального исхода. В то же время прогноз для матери остается зависимым от биологических характеристик опухоли, что подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области.

119-129

119-129

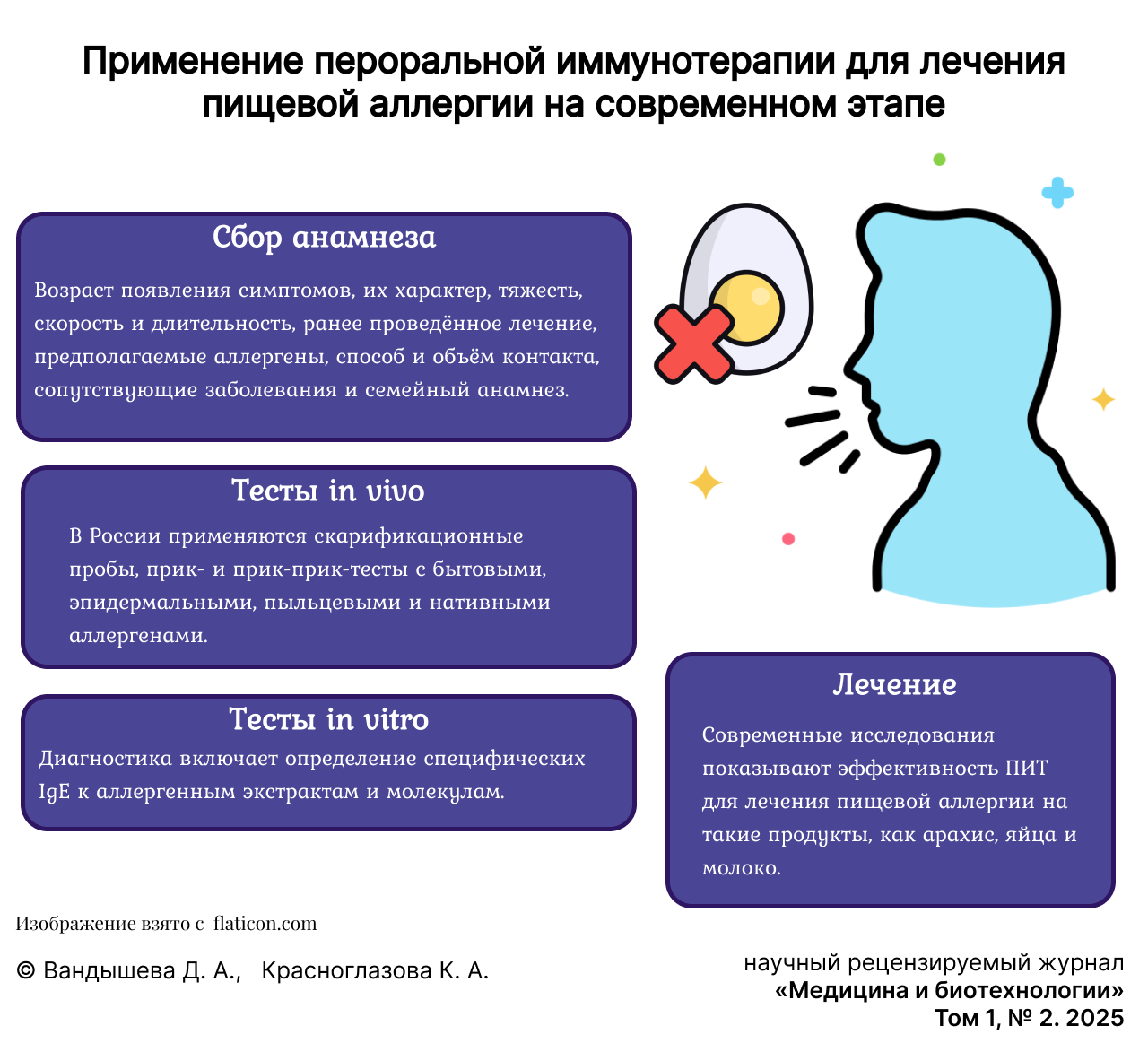

Применение пероральной иммунотерапии для лечения пищевой аллергии на современном этапе

Аннотация

Введение. В последнее время вопросы терапии пищевой аллергии становятся все более значимыми на фоне увеличения числа случаев заболевания, особенно в детской возрастной группе. Пищевая аллергия представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения, затрагивающую миллионы людей по всему миру, поскольку способна вызвать широкий диапазон клинических проявлений – от легких симптомов до угрожающих жизни анафилактических реакций. Цель исследования – систематизировать

и оценить данные современных публикаций, посвященных использованию пероральной иммунотерапии в лечении пищевой аллергии.

Материалы и методы. Проведен анализ научных работ, отобранных по ключевым словам «пищевая аллергия», «IgE-опосредованная пищевая аллергия», «анафилаксия», «лечение пищевой аллергии» и «пероральная иммунотерапия» из массива полнотекстовых статей, опубликованных в период 2018–2025 гг. В обзор включены 22 из 90 проанализированных российских и зарубежных источников, отфильтрованных через научную

электронную библиотеку PubMed, за последние 7 лет.

Результаты исследования. Увеличение заболеваемости пищевой аллергией требует разработки новых методов лечения, так как традиционные подходы часто недостаточно эффективны, особенно у пациентов с тяжелыми формами аллергии. Перспективным методом является пероральная иммунотерапия, которая может улучшить качество жизни пациентов, снизив риск серьезных аллергических реакций.

Обсуждение и заключение. Пероральная иммунотерапия обладает значительными преимуществами для пациентов с пищевой аллергией. Наиболее важным из них является снижение риска тяжелых реакций при случайном контакте с аллергеном благодаря постепенной десенсибилизации, что повышает порог переносимости и снижает потребность в строгой элиминационной диете. Пероральная иммунотерапия улучшает качество жизни,

уменьшая психологическую нагрузку и тревожность, а также расширяя социальные возможности пациентов. У некоторых пациентов, в основном у детей, пероральная иммунотерапия может привести к долгосрочной толерантности, позволяя им употреблять аллерген без дальнейшей поддерживающей терапии.

130-139

130-139

Патологическая физиология

Некоторые патогенетические механизмы развития психических расстройств у пациентов с кардиологической патологией

Аннотация

Введение. Проблема психических расстройств у пациентов с кардиологическими заболеваниями в настоящий момент является крайне актуальной. Развивающиеся психические расстройства значительно утяжеляют течение и ухудшают прогноз кардиологического заболевания. Эти состояния существенно снижают качество жизни пациентов, замедляют реабилитацию и увеличивают риск повторных госпитализаций. Цель обзора – проанализировать современные данные о патогенетических механизмах психических расстройств у пациентов с кардиологической патологией и выявить их влияние на течение и исходы заболеваний.

Материалы и методы. Проанализированы российские и зарубежные публикации о коморбидной психической и кардиологической патологии за период 2003–2025 гг. Для поиска литературных источников использовались ресурсы: ScienceDirect, CyberLeninka, JournalDoctor.Ru, Springer.

Результаты исследования. Депрессия диагностируется у 15–20 % пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а тревога перед кардиологической операцией – у 55 %. Женщины молодого возраста, а также лица с нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда имеют более высокий риск развития депрессивных состояний. Наибольшую значимость в развитии тревожно-депрессивного синдрома имеет дисфункция лобных отделов головного мозга. Послеоперационный делирий встречается у 26–52 % пациентов в зависимости от вида операции и является результатом гипоксии, гиперкапнии и воспалительных процессов. Основными патогенетическими механизмами являются нейрогормональные изменения, дисфункция эндотелия, нарушения в нейротрансмиттерных системах и системные воспалительные реакции. Частота различных клинических типов послеоперационной мозговой дисфункции в кардиохирургии варьируется: периоперационный мозговой инсульт выявляется в 1–9 % случаев операций; симптоматический делирий в раннем послеоперационном периоде наблюдается у 7–52 % пациентов; отсроченные когнитивные нарушения фиксируются у 10–80 % пациентов.

Обсуждение и заключение. Особый интерес представляет взаимосвязь между психическими расстройствами и патофизиологическими процессами, сопровождающими кардиологическую патологию. Нейрогормональные изменения, воспалительные реакции, нарушение гематоэнцефалического барьера, а также дисфункция нейротрансмиттерных систем усугубляют течение как психических, так и кардиологических заболеваний. Данные механизмы создают замкнутый круг, где психические расстройства усиливают тяжесть сердечно-сосудистых заболеваний, а соматическая патология, в свою очередь, способствует усугублению психического состояния. Исследование патогенетических механизмов психических заболеваний у пациентов с кардиологической патологией имеет не только теоретическое, но и практическое значение для разработки новых персонализированных подходов лечения, ранней диагностики и коррекции выявленных расстройств.

140-153

140-153

Влияние сочетания полигенных мутаций на течение и исходы тяжелой преэклампсии

Аннотация

Введение. Преэклампсия остается одной из наиболее значимых проблем современного акушерства, обуславливая порядка 2–8 % материнских и перинатальных потерь. Сложность патофизиологических механизмов развития преэклампсии ограничивает методы диагностики и профилактики данного осложнения беременности, что приводит к повышению частоты преждевременного родоразрешения. Одним из перспективных направлений исследований в области патофизиологии преэклампсии является изучение влияния генетических факторов на развитие гемокоагуляционных расстройств, плацентарных нарушений и гипоксически-ишемических расстройств новорожденных при преэклампсии. Цель исследования – определение роли комбинации мутаций генов антиоксидантной системы ((С47Т) SOD2, (-262С/Т) CAT, (313A > G) GSTP1), тромбоцитарных интегринов ((T1565C) ITGB3, (C807T) ITGA2) и фибриногена ((G(-455) A) FGB) в развитии осложненного течения преэклампсии и неблагоприятных перинатальных исходов.

Материалы и методы. Проведено одноцентровое, обсервационное, проспективное исследование 49 пациенток (2018–2022 гг.), которые были распределены на 3 группы: A (n = 16) – с тяжелой формой преэклампсии и наличием менее 6 мутантных аллелей вышеуказанных генов; Б (n = 18) – с тяжелой формой преэклампсии и наличием 6 и более мутантных аллелей вышеуказанных генов; 0 (n = 15) – пациентки с физиологически протекающей беременностью и наличием менее 6 мутантных аллелей вышеуказанных генов. Проведена оценка тромбоэластограммы, микроциркуляции периферических тканей, интенсивности оксидантных процессов крови исследуемых. Генетическое исследование осуществлялось методом Real-Time ПЦР. Оценка новорожденных осуществлялась по шкале Апгар (4–6 баллов – умеренная асфиксия, 1–3 – тяжелая асфиксия).

Результаты исследования. В группе Б характерны статистически значимые (p < 0,05) изменения по данным тромбоэластограммы в виде уменьшения растворимости кровяных сгустков, увеличения скорости тромбообразования, ухудшения процессов оксигенации. Отмечается снижение эффективности микроциркуляции, интенсификация процессов оксидативного стресса, зафиксировано статистически значимое (p < 0,05) повышение продуктов перекисного окисления липидов (малонового диальдегида и диеновых конъюгатов) на фоне снижения антиоксидантной активности относительно группы контроля и группы А.

Обсуждение и заключение. Сочетание мутантных вариантов исследуемых генов тромбоцитарных интегринов и генов-антиоксидантов при наличии гомозиготных вариантов по мутантному аллелю ассоциировано с нарушениями оксидативных процессов и коагуляционного потенциала при тяжелом течении преэклампсии, развитием тяжелых форм асфиксии новорожденных.

154-167

154-167

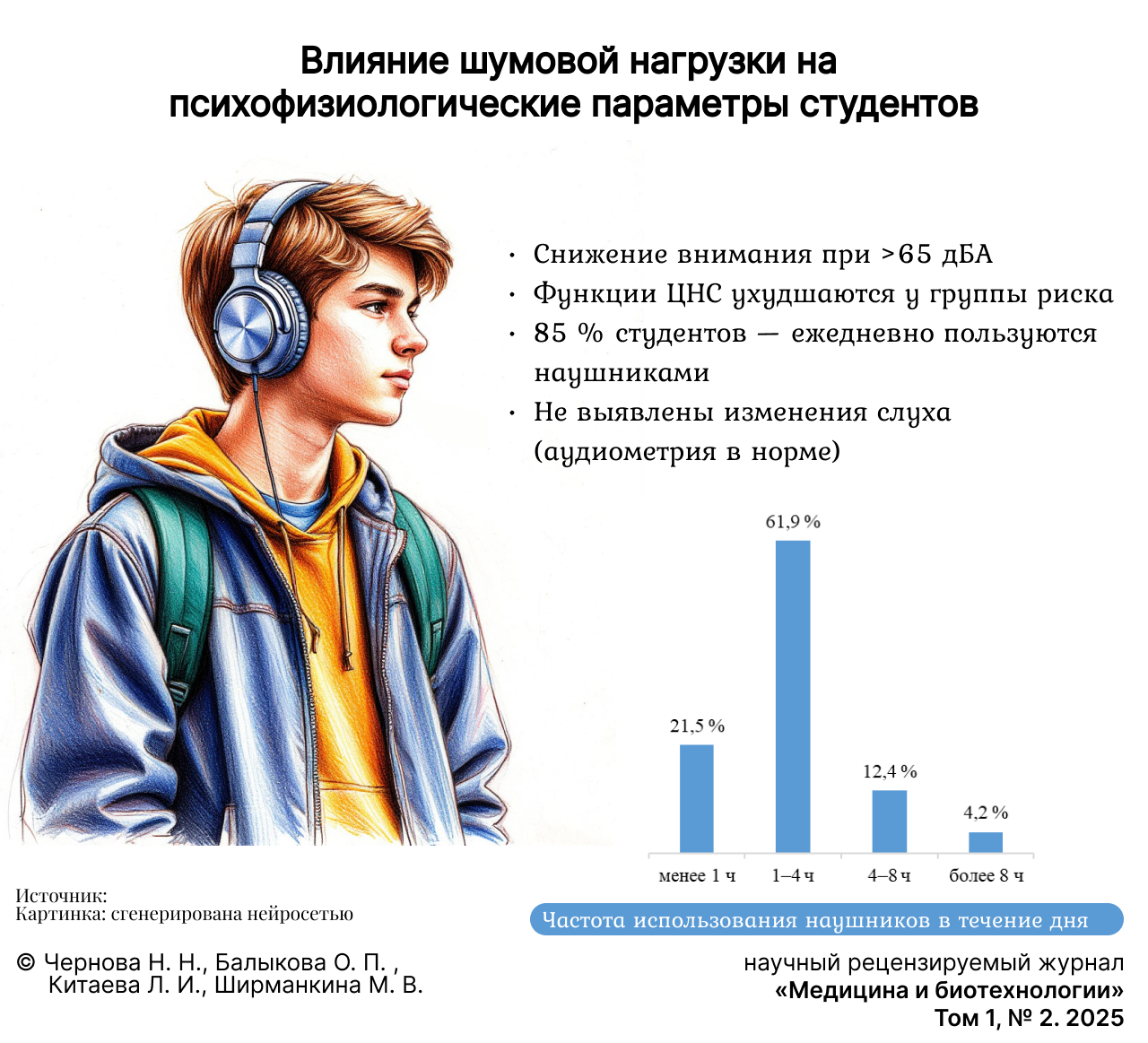

Влияние шумовой нагрузки на психофизиологические параметры студентов

Аннотация

Введение. В настоящее время шум рассматривается не только как вредный производственный фактор, но и как значимый физический элемент среды обитания, являющийся неотъемлемой частью жизни людей. Цель исследования – определить показатели шумовой нагрузки в организациях высшего образования, а также оценить ее влияние на психофизиологические параметры студентов.

Материалы и методы. Проведен расчет годовой шумовой нагрузки, которая замерялась анализатором шума и вибрации «Ассистент». Для оценки влияния шума на психофизиологические параметры студентов использовались методика Мюнстерберга, система контроля уровня стресса и тональная пороговая аудиометрия с исследованием воздушного и костного звукопроведения в стандартном диапазоне частот. Исследование не требует представления заключения комитета по биомедицинской этике.

Результаты. Определено, что в дневное время на территории кампуса и внутри корпусов (коридоры, санузлы, гардероб) Национального исследовательского Мордовского государственного университета уровень шума не превышал допустимой нормы, тогда как в учебных аудиториях фиксировалось его увеличение. На основании полученных показателей и результатов анкетного опроса выделена группа риска, в которой выявлено значительное достоверное снижение избирательного внимания при уровне шума 65,5 дБА. Исследование ограничено изучением субъективных параметров влияния шума на обучающихся в медицинском институте. Проведена оценка 97 анкет студентов 1–6 курсов, что представляет собой достаточно референтную выборку. По результатам полученных показателей годовой шумовой нагрузки были сформированы 2 группы: I (n = 10) – лица с минимальным воздействием шумовой нагрузки (годовое воздействие шума – 62,5–68,2 дБА), и II (n = 10) – группа риска (годовое воздействие шума – 80,1–85,6 дБА), в которой была проведена сравнительная оценка когнитивных функций с использованием методики Мюнстерберга и психофизиологических параметров с помощью системы контроля уровня стресса.

Обсуждение и заключение. Оценка некоторых когнитивных показателей подтверждает неспецифическое действие шума на студентов в виде снижения избирательности и концентрации внимания, снижения всех показателей функциональных возможностей нервной системы, которое выявлено среди студентов группы риска.

168-176

168-176

Случай из клинической практики

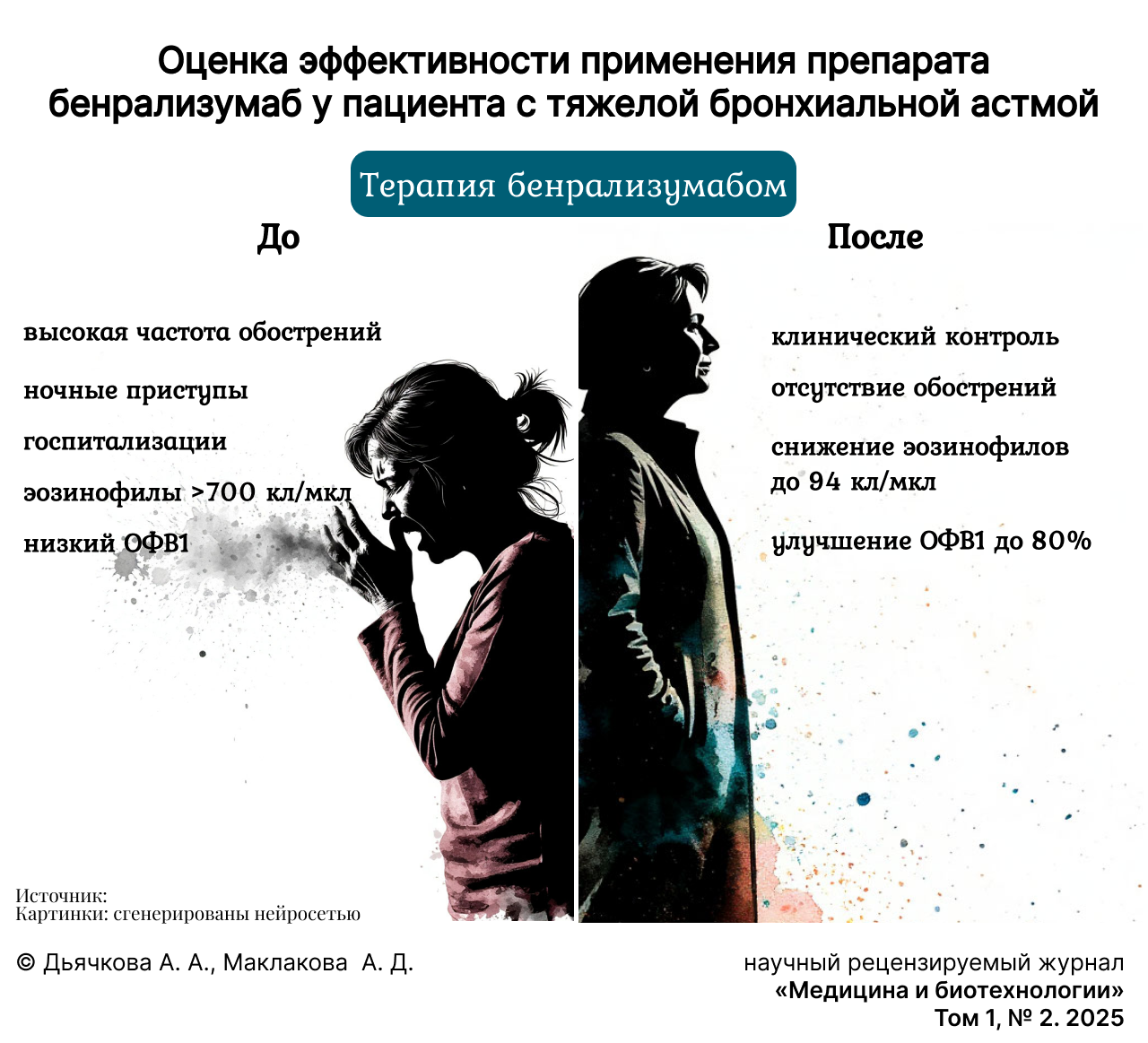

Оценка эффективности применения препарата бенрализумаб у пациента с тяжелой бронхиальной астмой

Аннотация

Введение. Тяжелая бронхиальная астма – форма трудно поддающейся лечению бронхиальной астмы, характеризующаяся неконтролируемостью симптоматики на фоне строгой приверженности терапии и лечения сопутствующих заболеваний; может ухудшаться при снижении высоких доз глюкокортикостероидов. Преобладающая часть пациентов с данной патологией соответствует эозинофильному фенотипу, отличающемуся выраженной тяжестью течения, высокой частотой обострений и сниженной эффективностью к стандартной противовоспалительной терапии. Подавление активности эозинофилов является перспективным направлением патогенетической терапии тяжелой бронхиальной астмы. В последние десятилетия активные исследования посвящены изучению генно-инженерных биологических препаратов, которые доказали свою эффективность. Цель исследования – оценить эффективность проведения генно-инженерной биологической терапии на примере приема препарата бенрализумаб у пациентки, страдающей тяжелой бронхиальной астмой и хроническим полипозным риносинуситом.

Материалы и методы. В статье представлен клинический случай больной А., 55 лет, с диагнозом «Бронхиальная астма, неаллергическая, тяжелого течения. ДН 1 ст. Хронический полипозный риносинусит». При исследовании применялись клинический, лабораторные и инструментальные методы, консультации специалистов.

Результаты исследования. У пациентки А. длительно проводимая терапия 5-ой ступени не позволяла достигнуть полного контроля над заболеванием. Проведенная генно-инженерная биологическая терапия, в качестве которой выбран препарат бенрализумаб 30 мг подкожно (п/к) 1 раз в 3 недели (первые 3 приема), затем 30 мг п/к 1 раз в 4 недели, продемонстрировала положительную динамику: стабилизацию состояния пациентки, зафиксировано уменьшение частоты обострений и ночных приступов удушья, сокращение потребности в госпитализации, нормализация лабораторно-инструментальных показателей.

Обсуждение и заключение. Представленный клинический случай подчеркивает важность изучения и введения в лечебную практику новых генно-инженерных биологических препаратов. Статья будет представлять интерес для врачей, так как использование современных методов лечения позволит добиться лучшего прогноза для заболевания и улучшить жизнь больных.

177-185

177-185